明代是我国统一多民族国家巩固与发展的重要时期。明朝在继承“大一统”理念的基础上采取更为开明的民族政策,实施更为温和的治理方式,促进各民族交往交流交融进一步深化。甘肃作为明朝经略西部的重要区域,在这一历史进程中发挥了重要作用,彰显了这一时期中华民族共同体和平凝聚的历史特征。

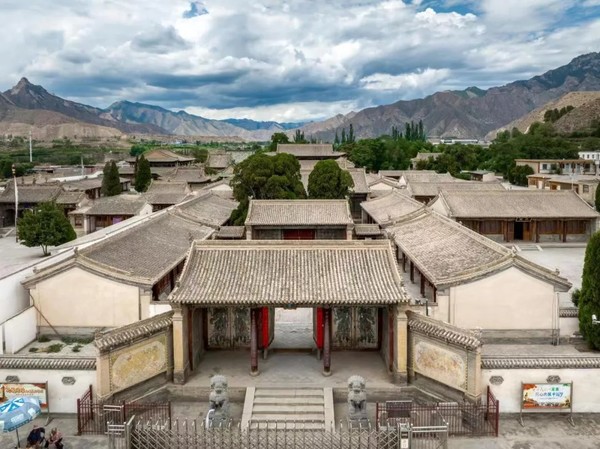

鲁土司衙门远景。来源:永登县文体广电和旅游局

创新边疆治理模式

在开明、柔性的民族政策推动下,明朝政府以和平方式将边疆地区纳入有效管辖范围,完成了“天下”秩序的重新构建。明朝的边疆治理政策较为灵活,丰富了都司、卫、所中的武职制度,创新发展了“大一统”治理体系。

洪武二年(1369年),明军占据了大夏河流域。这里的地理位置非常关键,恰好处于黄土高原和青藏高原交界处,属于中原王朝经略西部的重要区域。明朝首先在河州(今甘肃临夏市)建立起武靖、高昌、岐山三大番卫,随后设立了岐宁卫、西平卫、西宁卫、西凉卫等一系列军卫,广泛吸纳各民族共同治理西北边疆。洪武十年(1377年),西北大部分军卫被改造为普通军卫,标志着明朝西北经略发生了战略上的新变化。

明朝巩固对河西走廊的控制以后,不愿继续向西用兵,转而采取柔和手段笼络前朝王公贵族。从洪武七年(1374年)开始,经过洪武、永乐两朝建设,明朝在嘉峪关以西、祁连山以南、青海以北,西至敦煌、哈密一带,设立了七大军卫,称“关西七卫”,因七卫首领皆为蒙古贵族,也称“蒙古七卫”。到嘉靖三年(1524年),关西七卫全部撤入嘉峪关以内。

关西七卫的设置,将东察合台汗国以东、嘉峪关以西的地区纳入管辖范围,对拱卫明朝西北边疆安全起到了重要作用。经济方面,保障了丝绸之路畅通,加强了中原与西域的交流。从永乐四年(1406年)建立哈密卫到成化九年(1473年)的60多年间,明朝西部边疆相对安宁和平,边防巩固,经济得到进一步发展。军事方面,关西七卫作为明朝的防御屏障,加强了对西北地区的管理。社会方面,关西七卫所辖范围之内生活着多个民族,各民族往来频繁,促进了民族交融。

强化央地从属关系

唐代以来,中原王朝由于缺乏马匹,与西部地区形成了以茶马贸易为核心的贸易格局。明朝设置乌思藏、朵甘两个“卫指挥使司”和“俄力思军民元帅府”,分别管理卫藏、昌都等地和阿里地区的军政事务,在青藏高原地区实行上纳贡物的赋税制度。

《明史·西域传二·曲先卫》记载:“明初设安定、阿端、曲先、罕东、赤斤、沙州诸卫,给之金牌,令岁以马易茶,谓之差发。”“给之金牌”就是金牌信符制,其核心是确保有固定数量的马匹上纳朝廷,为朝廷提供“差发马赋”,也就是以马代赋的税。为保证茶马互市渠道顺畅,明初推行纳马金牌制,嘉靖以后推行纳马勘合制,因此,明代茶马互市也可分为金牌制时期和勘合制时期。

明朝对甘青地区征收“差发马赋”,具有重要的政治意义。这标志着中央王朝对甘青民族地区的治理进入了新的历史时期,是明朝对西北地区实施柔性统治、强化中央与地方经济联系的明显成就,从赋税制度的角度反映出“大一统”不断发展的历史潮流。

明朝外交家侯显出生于甘南,《明史》称赞他“有才辩,强力敢任,五使绝域,劳绩与郑和亚”。侯显曾多次深入西藏地区,招谕、安抚当地有影响力的僧俗头面人物,宣传明朝治藏政策,代表中央王朝进行检查、监督,对巩固统一的多民族国家、促进各民族交往交流交融,起到了积极推动作用。此外,侯显两次随郑和下西洋,并率领船队到达榜葛剌(孟加拉)建立友好关系。

永登鲁土司衙门前的牌坊匾额上写着“世笃忠诚”。 来源:鲁土司衙门博物馆

土司“世笃忠诚”彰显国家向心力

明朝时期,生活在边疆地区的各民族归附内迁的行为常被称作“慕义向化(华)”。也就是说,各民族由于倾慕、向往中原地区,而主动臣服于明朝,愿为明朝效力。“慕义向化(华)”的家族在明朝为数众多,甘肃永登鲁土司就是典型代表。

鲁氏先民早在元代就驻扎于西大通地区(今甘肃永登县西南)。第一代鲁土司脱欢,自称系元朝之安定王兼平章政事。洪武四年(1371年),脱欢率部投诚,明朝置其于永登连城。后来其家族因战功获赐姓“鲁”,世袭连城土司。

鲁土司家规家训体现了对儒家文化的推崇。如,鲁土司衙门牌坊上的“世笃忠诚”匾额、祖先堂“效忠以纯”匾额、二堂“忠孝传家”匾额等,均表达了鲁土司效忠朝廷、忠义爱国的政治追求。鲁土司家族非常重视教育,衙门东路建有书院学堂,制定有读书规章;仿效中原大家族编纂《鲁氏忠贞录》《鲁氏家谱》《重续鲁氏家谱》《鲁氏世谱》等,详细记载历代鲁土司效忠事迹等。明清史书将鲁土司与其他土司进行对比,认为鲁土司更加重视文化教育,高度认同儒家文化。

历代鲁土司不断完善地方治理,积极朝贡、朝觐,参与明朝征战等活动,一直受到明朝重视,并有族人跻身明朝武职最高层级。鲁氏家族武官长盛不衰的现象,表明其在维护国家统一和边疆安全方面持续发挥了重要作用。

明代以土官土军为基础建立的西北土司制度,体现了中央王朝对边疆民族地区治理的灵活性,彰显了各民族对中华民族大家庭的强烈向心力。

(作者系西北民族大学铸牢中华民族共同体意识研究院教授,本文系甘肃省“十四五”哲学社会科学发展规划重大委托项目“中华民族交往交流交融史料汇编·甘肃卷”阶段性成果。)

(编辑:王琪)最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com