中华文化是各民族优秀文化的集大成。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。维吾尔族传统文化,始终扎根中华文明沃土,在审美情趣、生活方式、道德规范、价值准则等各方面,都打上了中华文化的深刻印记,彰显着中华文化向心力。

审美情趣

早在2000多年前,新疆地区就是中华文化向西开放的门户,是东西方文明交流传播的重地。中原文化和西域文化长期交融,维吾尔族传统文化从一开始就打上了中华文化的印记。

维吾尔族传统文化具有鲜明的中华文化特质。例如,缠枝莲纹、重莲纹、牡丹纹、宝相花纹等中原传统植物纹饰,至今都是和田羊毛地毯的经典纹样。新疆地区发现的史前文化彩陶纹样,中华传统纹样如三角纹样、折线纹样、菱形纹样、曲波纹以及莲花纹组合图案,今天依然是艾德莱斯绸普遍运用的几何图案类纹样。

工人在新疆库车市一座古民居内进行修缮工作。外廊挂檐板上雕刻着寿字纹、同心结、如意云头和卷草纹等图案(2023年10月19日摄)。新华社记者 丁磊摄

维吾尔族以黑眼睛、黑头发为女性传统审美标准,表现出典型的东方审美认同。《十二木卡姆》等维吾尔族民歌中有许多赞美东方审美特征的唱词。例如,“她漆黑的秀发,和田的麝香也比不上”“黑眉毛,红脸蛋,不知谁把她迷恋?”

维吾尔族传统文化崇尚红色,视红色为蓬勃生命的象征。红色被广泛运用于重要仪式和日常生活中。例如,婚礼上常用红色来装饰,新生儿出生时会在家门口挂红布条以示庆祝,维吾尔族妇女在重要场合往往穿着红色服饰等。

生活方式

汉代开通丝绸之路之后,中原养蚕技术和丝绸织造技艺向西传播。在《大唐西域记》中,记载了东方公主把蚕茧和桑树种子带到西域,并教会人们缫丝和织造技艺的故事。丝绸在新疆的传承发展中,演绎出五彩斑斓的艾德莱斯绸,至今仍为各族妇女所喜爱。

桑树的种植,为造纸术的应用提供了条件。维吾尔族桑皮纸制作技艺起源于中原的造纸术,人们选用桑树皮来造纸,并沿着丝绸之路向外传播。

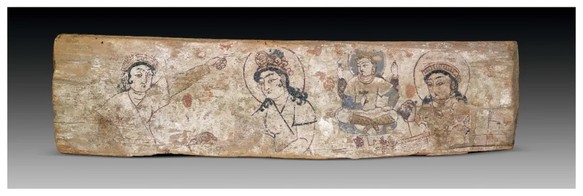

新疆策勒县丹丹乌里克遗址出土的东国公主传丝木版画。来源:新疆文旅厅

新疆虽不产茶叶,但自唐宋之后,历代中央王朝都十分重视新疆地区的茶叶交易和茶叶经营,民间素有“宁可三日无粮,不可一日无茶”之说。伴随饮茶习俗,形成了丰富的茶文化和茶语言。维吾尔族群众一日三餐都离不开茶,请客、吃饭、订婚、设宴等社交用语都包含“茶”的发音。据统计,维吾尔语中有包括“茶”在内的3000多个汉语借词。

维吾尔族传统民居建筑风格与中原传统民居有相似之处。例如,每家住宅四周环绕着夯土或土砖砌成的院墙,构成一个封闭的院落。前院多种葡萄、花木,后院圈养马牛羊等家畜,屋顶平整。传统宗教建筑也普遍采用中原古建筑常见的结构。例如,藻井结构在新疆的佛教石窟及清真寺中被普遍运用。

道德规范

中华民族在长期实践中培育和形成了独特的思想理念和道德规范,有讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同等思想,有自强不息、敬业乐群、扶正扬善、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等传统美德。这些道德规范也深深镌刻在维吾尔族传统文化中。

维吾尔族文学代表作《福乐智慧》倡导仁政,“要仁爱为怀,保护人民”“须知正义乃社稷之基石,君王正直,社稷才能永存”;主张中庸,“凡事有度,只有适度,百事才会美满”“处事要合乎中庸”;强调“礼”的重要性,“知耻知礼”“社稷因礼法而鼎立”。

有许多维吾尔族谚语体现了中华民族为人处世之道。例如,“坚持飞翔的雄鹰,终会落峰顶”(有志者事竟成之意);“荒漠下苦力,鲜花映照你”(天道酬勤之意)等。

价值准则

中华民族自古以来就秉持“六合同风、九州共贯”“天下大同”的理念,把“大一统”看作是“天地之常经,古今之通义”。维吾尔族始终对中原王朝保持着持续的认同感和归属感。

《后汉书·西域传》记载,建初元年(公元76年),驻守疏勒的班超奉旨东返,行至于阗,于阗的官员和百姓都在哭诉:“依汉使如父母,诚不可去。”众人抱住班超马车的马腿,苦苦挽留,班超“欲遂本志”,返回疏勒,镇抚西域。唐朝平定安史之乱时,回纥四次出兵助唐,于阗王尉迟胜亲率五千于阗子弟“助国讨贼”。即使在唐朝灭亡后,于阗王尉迟僧乌波仍然自称“唐之宗属”,并随唐朝国姓为李,取汉名“李圣天”,为儿子取名“李从德”。

作为中国疆域内的地方政权,喀喇汗王朝具有浓厚的“中国一体”意识,其王朝统治者以“桃花石汗”自称,并多次派使臣向宋朝朝贡。在喀喇汗王朝的钱币上,刻有“桃花石·布格拉汗”“秦之王”“秦与东方之王”等称呼,自认是中国的一部分。

铸牢中华民族共同体意识文物古籍展上展出的喀喇汗王朝桃花石可汗铜币。来源:民族文化宫

高昌回鹘贵族布鲁海牙,精通中原文化,曾随成吉思汗西征,后任“廉访使”一职。为传承清廉家风,布鲁海牙便为子孙取汉姓“廉”。布鲁海牙之子廉希宪,爱好经史、精通儒学,为官清廉、礼贤下士,深得元世祖忽必烈器重。廉希宪之弟廉希贡,是元代著名的书法家。

清朝康熙至乾隆年间,新疆吐鲁番地区维吾尔族首领额敏和卓多次协助清军平叛,屡立战功。乾隆二十四年(1759年),清军彻底平定大小和卓叛乱,额敏和卓凭功绩被封为多罗郡王,准予世代承袭。乾隆皇帝撰写的《紫光阁五十功臣像赞》称赞额敏和卓“其心匪石,弗可转移”。

位于新疆吐鲁番市木纳尔村的“苏公塔”,建成于1777年,表达了额敏和卓对清朝的忠诚。李翠摄

鸦片战争以后,面对深重的内忧外患,为唤起国人斗志,维吾尔族文学界涌现出一大批爱国主义诗人,创作了大量脍炙人口的爱国主义诗歌。维吾尔族诗人黎特夫拉·穆台力甫在新疆日报社工作期间,以满腔的爱国热情,创作了《中国》《五月——战斗之月》《当突破黑夜,留下足迹的时候》等一系列优秀诗作。在《祖国至上,人民至上》中,他深情写道:“如果你的心房还活着爱国的信念,每寸土地对你都是无价之宝……每一分钟都是祖国至上,人民至上。”

抗日战争时期,新疆成为战略大后方,担负起了支援全国抗战的重大使命,各族人民一道全力支援全民族抗战。从1937年到1944年,新疆建成可通车公路5301公里,保障抗日物资通过西北国际通道送达抗日前线。在爱国募捐运动中,阿克苏地区温宿县农民沙海阿洪捐献其父遗留下来的财产,并表示“全国抗战,民很愿亲赴前方,共同杀敌救国”,但因交通不便,未能够前往,所以积极捐款,“以助前方多买几种枪弹,多杀几个敌人,好给我们中国报仇”。和田贫民艾沙家贫无力捐款,决定送18岁的儿子于素甫上前线,“以力抗战日寇,牺牲国家”。

新中国成立后,维吾尔族传统文化不断创造性转化、创新性发展,焕发出新的时代光彩。

事实证明,维吾尔族传统文化是中华文化的组成部分。中华文明的突出特性,决定了维吾尔族传统文化在历史长河中始终保持“东向性”,始终坚持守正不守旧、尊古不复古的精神品格,始终坚持“大一统”“内向凝聚”的精神理念。中华文化始终是包括维吾尔族在内的新疆各民族的情感依托、心灵归宿和精神家园,也是新疆各民族文化发展的动力源泉。

【作者系新疆大学马克思主义学院副院长、副教授。本文系2024年国家社科基金西部项目“习近平总书记关于宗教工作重要论述的新疆实践研究”(项目号24XKS002)阶段性成果。】

(编辑:海宁)- 前一则: 孔方万象:新疆古钱币折射中华文明突出特性

- 后一则: 用好民族团结誓词碑宝贵资源

最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com