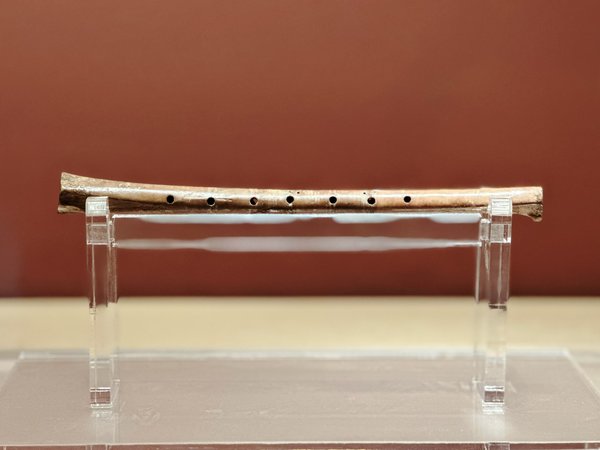

贾湖骨笛。

大晟铜编钟(北宋)。

音乐是人类思想情感和现实生活的一种艺术表达。我国先秦时期儒家的音乐理论著作《礼记·乐记》载:“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声;声成文,谓之音。”

日前,成都博物馆联合故宫博物院、敦煌研究院、河南博物院等全国30余家文博单位,策划推出“锦城丝管:和合共鸣的音乐成都”特展。展览汇聚文物250余件(套),其中国家一级文物88件(套),以一件件音乐文物为点、以成都平原及周边地区区域音乐文化发展史为线,展现承载着丰富历史文化内涵和精神文化价值的中国音乐文化。展览将持续至5月5日。

一、述说中国音乐的悠久历史

考古资料显示,音乐是比文字、诗歌出现更早的精神创造,更久远地投射于中华文明的最深层。出土于黄河上游青海省海南藏族自治州同德县宗日遗址的舞蹈纹彩陶盆上,已经绘有踏歌而舞的身影,这件彩陶盆属于距今5000多年的新石器时代晚期。而河南省舞阳县贾湖遗址出土的骨笛,更是将中国音乐的源头提前至8000多年前的新石器时代早期。

展厅入口处,观众第一眼看到的展品便是被誉为“中华第一笛”的贾湖骨笛。经鉴定,这一乐器由鹤类尺骨制成,是迄今为止我国发现最早、保存最为完整的管乐器。骨笛能吹奏七声音阶,甚至可吹奏一些变化音。在一些音孔旁刻划有标记和小孔,用以调整孔位、校正音高。早期骨笛可能只是中华先民模仿动物声响、吸引猎物的工具,而之后成为人们劳动之余的自娱自乐,逐渐从工具变成了乐器。

礼乐文明是我国古代文明的重要组成部分。早在商周时期,就通过“制礼作乐”,把“歌、乐、舞”与“礼”紧密联系在一起,金石之乐在庙堂祭祀、军事战争、宴请宾客等场合奏响。本次展览上的水陆攻战纹铜豆、铜甬钟等,正是商周时期礼乐文物的代表。

展览中,一座北宋时期宋徽宗亲令铸造的大晟青铜编钟引人驻足。编钟形制古雅、工艺精湛,全高27.9厘米,钟身高22厘米,开口长18.4厘米、宽14.9厘米,属于椭圆筩形乐钟,底部平坦,仿战国风格。编钟甬部为双夔交接旋钮,通体饰云雷纹和乳钉纹。

大晟青铜编钟是宋徽宗时期为创制新乐而诏令铸造的礼乐标准器。北宋崇宁三年(1104年),徽宗召集全国的能工巧匠仿照春秋古钟式样铸造新乐及礼乐器物,最终铸造古钟12编,每编28枚,共计336枚。徽宗还诏赐编钟名曰“大晟”,寄托了希冀大宋繁荣昌盛的愿望。这些编钟形制一致、大小相同,排列起来气势恢宏,敲击演奏音质醇厚。编钟铸成后被送往各州府,作为标准音律,为其他乐器校音。

礼乐文明传承不息,中华文脉赓续绵延。千余年后,大晟编钟仅存36枚,对于研究我国古代音乐史、青铜乐器铸造工艺等具有重要的价值,极其珍贵。

相和歌俑(汉代)。

三星堆青铜铃(商代)。

二、见证成都音乐的辉煌成就

中华先民在劳作之余,以石击节、以歌抒怀,孕育出原始音乐。而在成都平原这片族群交融、文明荟萃之地,音乐的呈现形式更是丰富多样。

展览中,出土于三星堆、距今3000多年的青铜铃是早期成都平原音乐文化萌芽的有力证明。青铜铃形若一朵绽放的喇叭花,顶部为花托,上有环纽,造型精美。铃桶上部为子房状,饰波曲纹,柱状铃舌下端为四瓣花状,饰联珠纹。考古研究证明,青铜铃是古蜀人祭祀时挂于神树之上的乐器,承载着人们祈求风调雨顺的美好愿望。

两汉时期,成都经济繁荣,逐渐成为西南地区重要的政治、经济和文化中心。藏于成都博物馆的东汉陶立舞俑亮相此次展览。陶立舞俑梳扇形发髻,髻上簪花,身着褶领荷叶襦裙,左手提裙角,右手执长巾,双脚间立有一鼓,身姿轻盈,面带笑意,似正跳起踏鼓舞,洋溢着音乐的节奏与生命的活力。这种笑意在同时代同一地区的吹笛俑、抚琴俑、舞蹈俑的脸上都可以看到,既是对两汉时期成都平原富足安逸生活的反映,也彰显了四川人自古以来风趣幽默和乐观豁达的秉性。

唐代,成都音乐文化的繁荣还表现在乐器制作工艺上。展览中,一张跨越千年的唐代古琴“彩凤鸣岐”吸引不少观众的目光。此琴琴身朱红,呈波浪曲折对称,色泽如晚霞般万千变化,故称为“落霞式”。这张现藏于浙江省博物馆的落霞式七弦琴,是唐代成都平原高超斫琴工艺的代表作,由著名古琴斫琴师雷威于唐开元二年(714年)制作而成。其名取自《国语》“周之兴也,鸑鷟鸣于岐山”的典故,寄托着天下昌盛太平的宏愿。此次,这把诞生于蜀地的唐琴是在千年后首次回到成都展出,是文物活化的生动实践。

宋代,随着工商业的发展和城市经济的繁荣,成都游乐风尚盛行,戏剧词曲、民歌小调蓬勃发展。《宋史·地理志》记载,成都人“好音乐,少愁苦”。市民经济的发展带来市井音乐的空前繁荣,勾栏、瓦肆、茶馆、市集都成为音乐、舞蹈演绎的场所,传入寻常百姓家的音乐也展现出更加多样的面貌。展览中,四川省泸州市泸县宋墓出土的“采莲舞”石刻上,舞者们从宫廷走入民间,“乘彩船,持莲花”,配合着音乐翩翩起舞,舞姿婀娜,风情万种。

明清时期,人口流动促进了经济文化的发展,也推动了南北音乐文化的交流与融通,成都音乐文化得到进一步发展。书馆、茶楼遍布城乡各地, 使得南北荟萃的小调逐渐发展为四川清音、四川盘子和南坪弹唱等富有地方特色的音乐形式,奠定了现代成都平原音乐文化的根基。

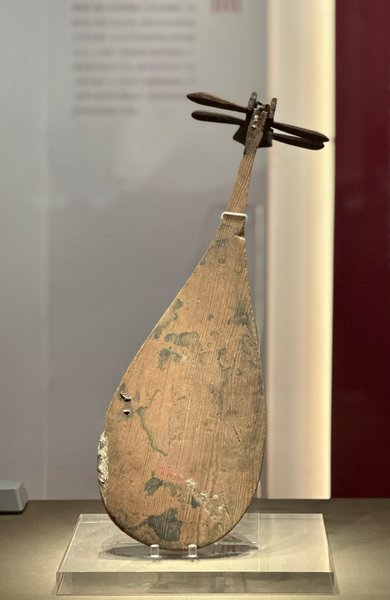

木雕曲颈琵琶(隋唐五代时期)。

落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴(唐代)。成都博物馆供图

三、展现“和合共鸣”的文化之美

在历史长河中,文化的交流与融通为中国音乐生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养,更成为中华文明多元一体、和合共鸣的生动写照。展览中,出土于河南省济源市泗涧沟汉墓的相和歌俑恰是例证。

相和歌俑出土时共7尊,专家根据汉代画像石上的图案将其重新排列,还原了汉乐府音乐“相和歌”表演的场景。“相和歌”起源于“徒歌”,原本是没有乐器演奏的清唱,后来发展为一人唱、三人和的“但歌”,最后演变为加入管弦乐器伴奏,形成“丝竹更相和,执节者歌”这种乐曲与歌唱相合的表演形式。“相和歌”继承和融入了周代“国风”和战国“楚声”的音乐传统,汉代时在宫廷、贵族中盛行。

西汉时,张骞“凿空西域”,丝绸之路连接东西,中原与西域地区经济往来不断加强,文化交流日益频繁,河南博物院馆藏黄釉扁壶即是物证。黄釉扁壶壶腹两面印着乐舞图案,5位舞者均高鼻深目,身穿窄袖长衣,足蹬半筒高靴,属于当时西域人的形象。图案正中一舞者在莲花台座上起舞,双足腾跳,反首回顾,动态盎然;四人分立两侧,一人双手仰起开合,作击拍状,其余三人分别以琵琶、横笛、铙钹伴奏。据专家考证,舞者跳的正是当时风靡西域和中原的“胡腾舞”。

隋唐五代,“胡琴琵琶与羌笛”“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”的景象,被一件件音乐文物忠实地记录下来。展品中的五代时期文物木雕曲颈琵琶,曲颈高17.4厘米,长55.2厘米,桫木质地,四弦四柱,是一件模仿“胡琵琶”制作的明器(陪葬品)。

历史上,琵琶分直项和曲项两种,直项琵琶在秦汉时期就已出现。南北朝时期,曲项琵琶通过丝绸之路传入,梨形,四弦四柱,横抱用拨子弹奏。唐中后期,演奏者将传统的直项琵琶与曲项琵琶巧妙融合,沿用曲项琵琶的梨形音箱,但将横抱改为竖抱,主要用手指弹奏。此后,这种“融合式”的琵琶被广泛运用。在千年的音乐实践中,琵琶的形制更加精巧、性能更加优良。

值得一提的是,为了让观众更为直观地感受时代盛景,主办方特别打造了一个数字石窟。借助数字光影技术,将云冈石窟伎乐雕刻的代表、被称“音乐窟”的第十二窟展示出来。窟壁上雕刻着不同的乐舞形象,仿佛一支气势磅礴的“乐队”,展现了当时中原与西域等地区各种乐舞荟萃一堂的盛景,体现魏晋南北朝时期音乐的融汇四方。

透过展览中一件件珍贵的音乐文物,延续数千年的中华音乐文化讲述着中华文明多元一体、和合共鸣的生动故事,为观众带来跨越千年的情感共振。而成都这座有着2000多年历史的文化之都,也正着力打造国际音乐之都,奏响那赓续千年的文明之声。

【作者单位:西南民族大学民族学与社会学学院、西南民族研究院,本文为中央高校基本科研业务费专项基金项目“铸牢中华民族共同体意识下民族地区博物馆叙事体系建构研究”(项目编号:2025SZL14))阶段性成果。】

(本文图片除署名外均由刘渝西拍摄)

(编辑:吴艳)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com