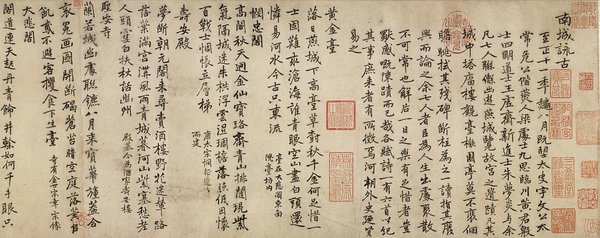

1923年,爱新觉罗·溥仪以赏赐之名将宫中的一幅《南城咏古诗帖》交由弟弟溥杰带出宫。半个多世纪后,1999年岁末,北京故宫博物院以重金购回这幅字帖,使之复归紫禁城。这是一幅纸本行楷书法帖,帖上钤有乾隆、嘉庆、宣统御府鉴藏印多方。书法家启功对这幅字帖评价很高,认为其不仅具有艺术价值、文献价值,而且是展现我国各民族交流融合的珍贵资料。

《南城咏古诗帖》的作者是元代著名诗人——廼贤。该帖笔画挺劲,结体疏朗,书风受赵孟頫、张雨、倪瓒诸家影响,工整中饶有逸致。此帖是元至正十一年(1351年)廼贤与友人游历大都(现北京)南城时,凭吊古迹,有感而成。

廼贤用诗文称赞岳飞等忠君爱国的典范,也用诗文生动刻画家国图景。深入了解廼贤的生平,可以发现他对中原文化和礼制都造诣颇高,可以感受其用手中妙笔践行“百炼丹心惟报国,一簪华发为忧民”的理想抱负。

廼贤画像。资料图片

深受中原文化熏陶,能诗擅书

廼贤(又称迺贤、乃贤、纳新),字易之,是西域葛逻禄部后裔。成吉思汗西征时,居住在新疆阿尔泰山之西的葛逻禄部归附,并随成吉思汗东征西战,廼贤先祖也在其列。廼贤家族迁入中原地区后,先是在南阳(今属河南省)生活,故廼贤自称“南阳廼贤”,后来又迁居至鄞县(今属浙江省宁波市)。

从幼年时起,廼贤就对诗书非常热爱,并幸运地受教于乡贤郑觉民。郑觉民是一位学识渊博之人,经史、传记、诸子百家,无所不知。郑觉民以儒家的处事方式教导廼贤,因此他被儒家思想潜移默化影响着。怀揣着对诗歌的满腔热爱,廼贤还曾向“乡之负重望者”高岳求学。在高岳的指导下,廼贤常常在庭院中踱步沉思,反复琢磨诗句的韵味与意境。

廼贤对丘处机劝阻成吉思汗杀生所起的作用甚为推崇,因而也十分钦慕道家。他的不少作品流露出道教隐逸、超脱的思想,如其诗作《题隐居图》所写:“道人读丹经,鹤发映岩椒。”

《新元史》记载,廼贤“生平不喜禄仕,独长于歌诗,不规规雕刻,而温柔敦厚,有风人之致。每一篇出,士大夫辄传诵之。时浙人韩与玉能书,王子充善古文,人目为江南三绝。”廼贤的传世之作《金台集》《河朔仿古记》倍受赞誉。其五言短篇,流丽而妥适;七言长句,宽畅而条达;近体五七言,精缜而华润;且善以长篇述时事。

廼贤非常敬仰岳飞精忠报国的爱国精神,并将之视为榜样,他在《岳坟行》中称赞道:“岳王烈烈真丈夫,材兼文武唐汉无。平生许国胆如斗,誓清九庙迎鸾舆。”不难看出,忠勇爱国的精神气质已经渗入这位诗人的血脉之中。

更有诗文“我亦慷慨人,投笔弃田里。平生十万言,抱之献天子”(《京城杂言六首·其六》),直抒胸臆地表达了廼贤的拳拳报国之心和忠君爱国的深厚情感。

元末,倭寇侵犯我国沿海地区,廼贤在诗文中怒斥倭寇的侵略行径,赞美浴血奋战、舍身为国、抵御外辱、捍卫民族尊严的各族爱国将士。在追挽完者都元帅的诗文中,廼贤写道:“日本狂奴扰浙东,将军闻变气如虹。沙头列阵烽烟黑,夜战鏖兵海水红。”(《送慈上人归雪窦追挽浙东完者都元帅》)。

鄞县,浙江宁波古县名,图为今浙江宁波市鄞州区城杨村。 新华社记者 徐昱摄

是文人,也是旅行达人

廼贤一生曾三次北上,第一次是早年求学于国子监。至正五年(1345年),廼贤再次北上。廼贤在大都旅居5年期间,广结名流,对典章制度无不研习精到。他与各族士人相交甚善,并曾随皇帝的巡幸队伍去过上都(位于今内蒙古自治区正蓝旗)观礼,写下不少诗作。

因为仕途不顺,廼贤一生中大部分时间或是奔波于途,或是漫游于山水之间。与历史上诸多文学家一样,廼贤也乐于寄情山水,在远游中寻找灵感。游历中,廼贤或从各种地图、典籍和地方志里挖掘内容,或向了解情况的人士打听求证。对于那些流传下来的风尚习俗,他都会仔细考证一番,并认真写进书里。

廼贤在旅途中的所见所闻所感,成就了罕见的少数民族文人游记——《河朔访古记》。该书涉及多处古迹、景物、风俗,既有考证,也抒发感慨,内容丰富翔实,是廼贤史学成就的集中体现。

廼贤笔下的江南春色,柳绿花红,充满明媚生机,“丝丝杨柳染鹅黄,桃花乱开临水傍”。夏天则是“五月荷花红满湖,团团荷叶绿云扶。女郎把钓水边立,折得柳条穿白鱼”。在北方,廼贤领略了巍峨的名山大川,他笔下的北邙山“高云嵯峨”,泰山“芙蓉拔地白云晴,七十二峰相对青”,居庸关“叠嶂缘青冥,峭绝两崖束。盘盘龙虎踞,岑巘互回伏”……一字一句,尽显壮美雄浑。

“秋高沙碛地椒稀,貂帽狐裘晚出围。射得白狼悬马上,吹笳夜半月中归。”廼贤的《塞上曲》描写了边塞各民族质朴欢乐的生活场景。“马乳新挏玉满瓶,沙羊黄鼠割来腥。蹋歌尽醉营盘晚,鞭鼓声中按海青”,生动再现了游牧文化的意象。

在游历大江南北的同时,廼贤与各族友人广泛来往。据《廼贤诗文研究》统计,《金台集》共两百余首诗歌作品中,有一半以上涉及他结交的各族贤友。

元至正十一年(1351年),廼贤经原路南下,返回吴越。返浙后,他常与友人泛舟鉴湖之上,以诗酒自娱。江浙行省左司郎中刘仁本举荐他主持东湖书院,意在使之获禄而解贫。但他却以全部学官所入修治庙宇,兴建朱子祠堂,延请学行兼得者训导乡里弟子,本人亦登堂不辍。至正二十二年(1362年),晚年的廼贤出任翰林国史院编修官。

廼贤作品《河朔访古记》。 资料图片

《南城咏古诗帖》,行楷,纸本,是廼贤存世的重要作品之一。故宫博物院供图

妙笔之中有苍生

迺贤是一位深受中原文化熏陶和影响的西域人士。作为世家子弟,在悠游山水和古迹的同时,他目睹社会疮痍和吏治的腐败,因而多次察访下情,希图以诗讽谏、匡正时弊,在诗文中对百姓苦难的同情之心不时有所流露。

元朝末年,社会局势动荡不安,百姓苦不堪言,廼贤的诗文真实记录了当时的社会面貌,描述黄河两岸穷苦百姓“年来河流失故道,垫溺村墟决城堡。人家坟墓无处寻,千里放船行树杪”的悲惨遭遇,“疫毒四起民流离”“骨肉生离岂足论,且图偿却门前债”的悲伤景象,发出了“何人肯忧国,得似董贤良”的忧国之叹。

面对风雨飘摇的时局,廼贤一首“安得四海康且阜,五风十雨斯应期。长官廉平县令好,生民击壤歌清时”,表达了各族民众对社会和谐与幸福生活的向往,也展现了廼贤忧国忧民的文人情怀。“自欲全忠义,谁能顾死生”,是廼贤对忠臣义士的称赞,是他自己的人生信条,也是同时代文人的共鸣和心声。

元朝时期,各民族的交往交流交融更加深入,对中华文化的认同进一步增强。在频繁的文化互动之中,少数民族诗人的作品为文坛广泛接受和认同。与此同时,儒家文化的熏陶浸染,也更使少数民族诗人的作品饱含家国大义。

贯云石的《双调·水仙子·田家》、泰不华的《衡门有馀乐》,表达了对农耕田园生活的热爱,以及边疆族群对中原耕读传家理念的吸收和接纳。萨都剌《过居庸关》中对战争的控诉、百姓疾苦的悲悯与对国家太平的深切渴望,反映了少数民族士人浓厚的家国忧思。伯颜(子中)《挽余廷心》中的“义重身先死”,则是对忠勇爱国行为的赞扬,反映了对儒家忠孝治国理念的内化与信念。

元朝上承宋金以来的文化传统,采取开明的包容政策,有助于各族相互学习借鉴彼此创造的优秀文化成果,有益于在新的时代背景下广采外来文化的精华优长。各族人民通过密切的交流互动,在相互学习过程中,共同创造着中华民族的物质文明与精神文明。在以廼贤为代表的这些文士身上,可以真切地感受到元代各民族交往交流交融达到了新的高度。

(作者单位:西北大学)

(编辑:吴艳)- 前一则: 【文心观展】丝管遗音 和合共鸣

- 后一则: 云纹:“流动”的中式美学经典

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com