由国家文物局和四川省人民政府主办的“汉字中国——方正之间的中华文明”特展自6月在成都博物馆展出后,共有80余万名观众慕名前往观展。日前,线下展览结束后,成都博物馆又开启了官网线上全景展览。

汉字是世界上唯一沿用至今的古老文字,是中华文明最重要的标志之一。在历史长河中,汉字的形貌、书写载体和方式不断更迭,不仅体现着每个时代独特的精神风貌,也彰显出中华文明一以贯之的哲学思想、价值体系。自两汉之际佛教传入中国以来,其在另一个维度对中国人的精神世界产生着影响。在这个过程中,汉字成为佛教文化传播与发展的载体,展览中的佛教文献文物印证了佛教在中国的传播与本土化。

中国书法与中国佛教的相遇

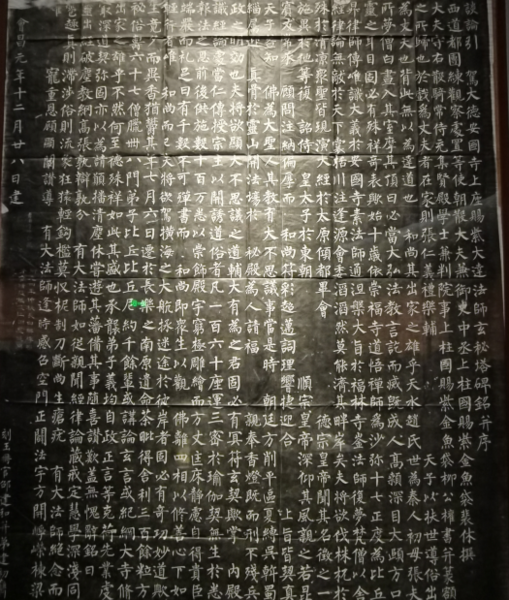

展厅中,有一件唐代巨碑《大唐三藏圣教序》的拓本,碑刻21行,每行42字,共821字,文左行。该碑碑文由唐太宗李世民亲自撰写,中国书法史上“初唐四大家”之一的褚遂良所书。三藏,指的是佛教的经藏、律藏和论藏。经藏是指佛所说之经;律藏是佛所制定的僧团戒律;论藏是佛的弟子论述和研究教理的论著,能通晓三藏的高僧才能被称为“三藏法师”。“有玄奘法师者,法门之领袖也。幼怀贞敏,早悟三空之心。”这是《大唐三藏圣教序》碑文中的一句,从中可看出唐太宗对玄奘的评价之高。而在这之后,“唐三藏”已成为玄奘的专称。

《大唐三藏圣教序》拓本局部。

魏晋以后,中国佛法兴盛,义理频出,但也歧义颇多,给佛教经义学人带来诸多困惑。唐代高僧玄奘有感于此,发心西行,他艰苦卓绝的游学生涯,为开放的唐朝带来大量珍贵的佛教典籍与圣物;他回国后主持的译经,极大地推动了国内佛教的发展,也为中印两国的文化交流留下浓墨重彩的一笔。唐太宗感念玄奘法师贡献之大,亲自撰文以表其德。

《大唐三藏圣教序》成于褚遂良风格颇为成熟的时期,也是最能代表褚遂良楷书风格的作品。整幅观之,字体清丽刚劲,笔法娴熟老成。褚遂良在书写此碑时已进入老年,至此,他为新型的唐楷创出了一整套规范。

继玄奘之后,唐朝的另一位高僧大达法师也被朝廷看重,展览中的《唐故左街僧录内供奉三教谈论引驾大德安国寺上座赐紫大达法师玄秘塔碑铭并序》(《玄秘塔碑》)拓本就展现了这段历史。在这一碑铭中,大达法师的头衔不可谓不长,其中,“左街僧录”是指管理佛教事务的中央僧官;“内供奉”是指掌管大内道场的僧官;“三教谈论”是指大达法师曾在唐德宗贞元十三年(797年)入朝,于内殿主持儒、释、道三教讲论,这是其“简历”中颇具含金量的一环;“引驾大德”是僧官名,在当时只能同时存在四名,故又被称为“四大师”;“安国寺上座”,即安国寺首座,相当于这座寺庙的“学术导师”或“学术委员会主席”,代表寺院中学识与德行最高的人。安国寺是唐朝重要的皇家寺院,由唐睿宗的旧居改造而来;“赐紫”即赐紫袍,按唐代官服制度,五品以上穿红,三品以上穿紫,对佛教僧人赐予紫衣,表示政治上对其的尊重。

《玄秘塔碑》拓本局部。

大达法师,名端甫,甘肃天水人,是晚唐极具名望的高僧,在他圆寂后,当时的皇帝唐文宗为表彰他的功绩,赐其谥号“大达法师”,还为他兴建秘塔安放舍利。后名相裴休为之撰文,大书法家柳公权泼墨书写,《玄秘塔碑》成为柳公权流芳千古的书法名作之一。

《玄秘塔碑》为楷书作品,共28行,每行54字,叙述大达法师在德宗、顺宗、宪宗三朝所受恩遇,以纪念法师之事迹并告示后人。《玄秘塔碑》碑文结构紧密,笔法锐利,筋骨外露,阳刚十足,且笔画粗细变化多端,风格特点显著,为柳公权书法创作生涯中的一座里程碑,标志着“柳体”书法的成熟。

纸本真言,佛教传播世俗化的写照

佛教密宗认为,真言是人与超自然沟通的咒语,一般由悉昙体梵文字母构成。悉昙体梵文广泛应用于印度佛经,后随佛教传入中国。由悉昙体梵文写就的佛经在唐代极为盛行,当时从贵族到民间信徒都把能读写悉昙体梵文当作一种风尚。

这种风尚习俗的例证就是唐代墓葬出土的纸本真言。本次展览展出的纸本真言出土于成都市群众路的唐墓。这一例纸本真言上的内容由两种文字组成,一是以楷体汉字书写的真言名称,二是以悉昙体梵文书写的真言内容。目前纸本上可辨认的真言至少包括《十字佛顶真言》《一字顶轮王真言》《佛眼真言》等17种。纸本真言很难保存,从历史价值来说,是非常珍贵的文物。包括这一件纸本真言在内,目前在全国范围内,也仅有13例出土。

纸本真言。

这例纸本真言之所以能保存完好,一方面由于出土时被发现叠藏于同出的铜臂钏,就是戴在手臂上的装饰品,有效保护了纸本真言免遭水蚀火侵。另一方面,也有当时制纸工艺成熟的功劳。纸本真言所用纸张包含大麻纤维、苎麻纤维以及竹纤维三种,采用施胶工艺制成,防水耐蚀。这使得纸本真言在一千多年后还能重见天日。

群众路唐墓中出土的纸本真言,并不是四川首次发现藏于饰品中的纸本真言。1944年4月,四川大学考古学家冯汉骥曾经在川大校园的一座唐墓中,发掘出一个空心环状银镯,银镯中藏有纸本的《陀罗尼经咒》。密教盛行于唐代的长安、洛阳等地,后传入成都平原。唐代早中期,密教的纸本真言形式非常多样,但在成都发掘的,形式却相对固定化。

早期的纸本真言中,出现了个性化、定制化的内容,比如说“某某的纸本真言”,又或是“为某某定制”等内容,但后来不太出现这样的内容。有专家认为,产生这种变化的原因是,刚传入中国的佛教主要流行于贵族之中,到了唐代中晚期,尤其是“安史之乱”以后,佛教便走上了世俗化、平民化的道路。可以说,佛教自传入中国,就开始与中国的民俗、民风、文化相结合,并在这种结合中逐渐实现本土化。

从写本到印刷,佛教文化史上的重要节点

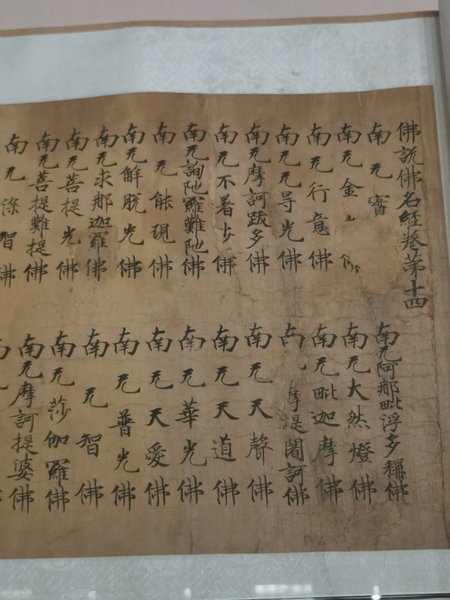

在西北的敦煌莫高窟中,沉睡着大量珍贵的经文资料,莫高窟藏经洞正是世所罕见的文化遗产,展览中展出的敦煌写经残卷就是个中翘楚。这部敦煌写经残卷同样出自唐代,所写内容为《佛说佛名经》卷十四,字体为楷书的一种,被称作“敦煌写经体”,落款有“贞观四年冬月吉日敬”。由于唐代佛教的鼎盛,社会对佛经的需求量极大,催生出专职写经的工作人员“经生”。这些经生都经过专业的书法训练,通过严格的考试选拔才得以上岗。经生所抄经书文字端庄规整,放在今天都可称得上优秀的书法作品。敦煌写经残卷大多为经生的书法作品,多为楷体和魏碑体,内容以佛经为主。

《佛说佛名经》卷十四局部。

唐太宗时,听闻玄奘新译出《瑜伽师地论》后,立即敕令秘书省,缮写九部,颁发给雍、洛、并、相、兖、荆、扬、凉、益等九州,辗转流传。唐代宗时,东林、西明等著名的寺院都藏有大量的佛经,至于民间的抄经、诵经,更是达到惊人的地步。

佛教的发展必然引起对佛教经典的大量需求,只靠抄写显然已不能解决问题,这极大地刺激了印刷术的发明和普及。印刷术源自中国古代的印章技术和碑石拓印技术,唐代雕版印刷术的发明,是我国佛教文化发展史上的重要节点。雕版印刷术的应用早期流行于民间,一开始就以印刷佛经为主,展览中同出敦煌的《金刚经》就是其中留存。经中图画展现了《金刚经》提及的经典场景——须菩提与释迦牟尼佛的问答,释迦牟尼身边围绕着弟子和信徒。画面中的建筑雕饰繁复绮丽,人物形貌生动逼真,构图得体大方。经文开头为“凡欲读此经,先念净口业真言遍”,后接中文音译真言和金刚经原文“如是我闻一时佛在舍卫国祇树给孤独园……”经文印刷清晰,结构明晰,该经卷原件现藏于大英博物馆。

《金刚经》复制件局部。

五代十国时期,官方开始大规模组织编印儒、释、道经典。由于政府对印刷业的提倡和支持,官僚贤达、文人雅士等私人刻印书籍也逐渐流行,形成了官刻、家刻、坊刻三大主体,刻书地点遍及大江南北。本次展览中展出的一部雕版印刷佛经卷就是这一时期的产物。经卷上,一菩萨端坐莲花座上,头戴花冠,身披璎珞,左右八臂各持法器。经文以梵文写就,环状的经文组成菩萨的光环,方形的经文组成说法的坛城。经文的空隙缀有飞天,四角各有一护法天王,构图精巧,绘画细腻。图案左侧的两行小楷汉字是对此真言功用的解释,并写有“报国寺僧知益发愿印施 布衣石弘展雕字”;左下角墨书“天成二年”(927年),表示该经卷印刷于五代十国后唐明宗时期。可惜的是,由于连年战乱和灭佛运动,这一时期曾大量印刷的佛经印本在今天已经鲜少流传于世。此件五代雕版印刷佛经是我国现存较早的雕版印刷作品,为研究早期雕版印刷技术和佛教文化提供了重要的实物例证。

雕版印刷佛经。

“盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。”随着中国文明的发展,汉字走过了象形阶段,又迈过了形声的篇章,中华文化乘着汉字的舟船走向未来。佛教也借着汉字走过中国化历程,形成具有中华文化色彩的中国佛教。此次展览不仅是中国汉字文化的展现,更是文明交流互动的呈现,我们从中可以感受到,中华民族如何在历史中塑造中华文明,并将以更开放包容的姿态走向未来。

(作者单位:四川大学道教与宗教文化研究所)

(编辑:吴艳)- 前一则: 这位一代宗师,是福建人!

- 后一则: 【成语与佛教文化】 一尘不染

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com