玛拉沁夫

玛拉沁夫的成长历程和他所见证的历史,反映了党对少数民族文学事业的关心,也证明了玛拉沁夫参与其中的中国少数民族文学事业已枝繁叶茂,正以全新的姿态走向世界。如今,这位为中国少数民族文学作出突出贡献的文坛耆宿,即将在8月8日迎来他的90岁寿辰。

1954年底至1955年3月,一位名叫玛拉沁夫的蒙古族青年作家给当时中国文艺界的3位主要领导茅盾、周扬和丁玲写信——“我是少数民族作家的代表,原来中国文学史里只有汉族文学,没有少数民族文学。但是,《宪法》总纲里明确提出‘中国是世界上历史最悠久的国家之一,中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化’,我希望能改变当时的格局。”玛拉沁夫接受采访时说。

这封信是对刚刚创立的中国作家协会直言不讳的批评,但3位文艺界领导接受了这位年轻作家的建议。中国作协的复信中指出,“你对于我国多民族的文学工作的意见,是正确的……我们对这个问题是重视不够的。”同时,将这封信及复信发表在中国作家协会会刊《作家通讯》上。

在其后的岁月里,中国少数民族文学发展进入一个历史上从未有过的新时期。中国作家协会成立了民族文学创作委员会,创办了《民族文学》杂志,中国社会科学院有了少数民族文学研究所(后更名为民族文学研究所),“中国少数民族语言文学”也被正式确立为二级学科。同时,还出现了多个中国少数民族文学的学术社团,使少数民族文学真正成为了中国文学不可或缺的重要组成部分。彝族诗人、中国作家协会副主席吉狄马加在《玛拉沁夫文集》序言中高度评价:“是他(玛拉沁夫)率先同几位少数民族杰出作家一道,将整个少数民族文学创作带进了一个新的层次,提高到了一个新的高度。”

当时的玛拉沁夫年仅24岁。60年后的2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。已经84岁的玛拉沁夫应邀参与座谈。总书记在座谈会上接见玛拉沁夫的合影照片,如今悬挂在玛拉沁夫北京寓所客厅最显眼的位置。

近几年,玛拉沁夫除了读历史与哲学的书籍之外,还读了不少中国古典文论的书。

█ “我看的书很多也很杂,耗费了很多宝贵时间,但是我不后悔。正因为看得多、看得杂,我的知识面较宽泛。”

1930年,玛拉沁夫出生在内蒙古卓索图盟土默特右旗吐日根太卜村(今辽宁省阜新蒙古族自治县太平乡)的一个牧民家庭,童年的生活极度贫困。玛拉沁夫的父母很重视教育,为了读书,玛拉沁夫在5岁时随父母搬到了母亲的娘家,那里有一所王府小学,是附近唯一可以读书的地方。读到五年级时,家中实在拿不出学费继续供他上学,玛拉沁夫只好转学去了科尔沁草原的一所中学,因为那里可以免收学费。

在上世纪40年代,能够读到中学的人可以说是凤毛麟角,更何况是在偏远的蒙古高原。1945年,日寇战败,中学停办,玛拉沁夫只好辍学回乡。这时,他与驻扎在家乡的八路军相遇。因为年轻又有文化,他参军成为了一名八路军战士。

从军后的玛拉沁夫被编入内蒙古骑兵十一支队,担任女政委乌兰的通讯员——这位与玛拉沁夫同为土默特右旗同乡、后来担任过全国总工会书记处书记的女革命者,成为玛拉沁夫革命道路上的引路人,并多次出现在玛拉沁夫的笔下。如长篇小说《茫茫的草原》中的苏荣、短篇小说《踏过深深的积雪》和电影剧本《祖国啊,母亲!》中的洪戈尔等,这些人物身上就有她的影子。

在战火中,踏上革命征途的玛拉沁夫先在乌兰夫担任院长的内蒙古自治学院学习,后又在文工团担任通讯员,这大大锻炼和提升了玛拉沁夫的洞察与写作能力。1947年初,玛拉沁夫随团赶赴乌兰浩特,参与筹备成立内蒙古自治政府。1947年5月1日,在中国共产党领导下,内蒙古自治政府正式成立,成为我国成立最早的少数民族自治区政府。1948年8月14日,经布赫介绍,玛拉沁夫光荣地加入中国共产党。

在革命的道路上,玛拉沁夫从未放松自己的学习。当全国即将解放时,解放区出版了许多重要的文学、理论图书,玛拉沁夫如饥似渴地一头扎到书堆里,夜以继日地吸收各种知识。“我看的书很多也很杂,耗费了很多宝贵时间,但是我不后悔。正因为看得多、看得杂,我的知识面较宽泛。”

在随军南征北战的过程中,玛拉沁夫想尽一切办法读书、做笔记。多年之后,他曾这样回忆自己早年的读书生涯:“我想了一个最笨的办法,从第一层第一本开始看,看完第一本再换第二本。这个过程既提高了我的汉语水平,又提高了文学修养。后来随着部队到了沈阳,那就不得了了,什么好书都有。”

记得笔者第一次见到玛拉沁夫先生,是在读大学时的一次讲座上。那时,他已经年过古稀,但仍然神采飞扬地向年轻人讲述他的阅读史。当时有一句话让我们大家印象深刻:“和你们相比,我的文学起点太低了。你们赶上好时候了,看看你们大学现在有这么好的图书馆,旁边还有新华书店。这样好的条件,你们不成才都不行啊!”

15年前,笔者初到玛老府上拜访,他向笔者介绍了当时在读的一些经典书籍,既包括《元史》《世界通史》等史学大部头,也包括海交史、艺术史等较为专业的学术著作。他的读书心得使我记忆犹新:“我现在年纪大了,有时候更偏向于看历史书。以前年轻的时候,历史和哲学读得最多。文史哲不分家,无论是当作家还是做学问,不能局限于只读文学作品,也要多读历史书,眼界一定要宽。”

1977年,上海电影制片厂拍摄了由玛拉沁夫编剧,汤晓丹、张惠钧导演的彩色故事片《祖国啊,母亲!》。图为电影海报。

█ “青年作家朋友们,你们享有前辈作家不可能享有的优越生存环境和生活条件。你们是幸福的一代。”

玛拉沁夫北京旧居的客厅里,曾长期高悬着一张珍贵的照片。那是1958年10月7日至13日在苏联的乌兹别克共和国首府塔什干举行的“亚非作家会议”中国代表团合影,团长是著名作家茅盾,与会者有周扬、郑振铎、曲波、郭小川、季羡林等前辈作家、学者。周扬曾评价:“亚非作家会议以获得巨大成功而永垂史册。”28岁的玛拉沁夫是当中最年轻的团员。而如今,玛拉沁夫成为这个文学盛会中国代表团唯一健在的见证者。

在当代中国作家中,玛拉沁夫以“出道早”与“资格老”而闻名。他在20多岁时,就凭借长篇小说《茫茫的草原》而蜚声中国文坛,跻身中国当代著名作家之列,并多次代表中国作家与世界对话。

文学史界有一个共识:一部新中国文学史,既是一部重视少数民族文学发展的历史,更是一部培养、锻炼青年作家的历史。作为新中国培养的第一批作家,玛拉沁夫得到茅盾、老舍、巴金、丁玲等前辈文学巨匠的悉心培育与教诲。茅盾早年曾评价:“玛拉沁夫富有生活的积累,同时又富于诗人的气质,这就成了他作品的风格——自在而清丽。”老舍则以诗相赠:“文坛千里马,慷慨创奇文;农牧同欣赏,山河丽彩云。”

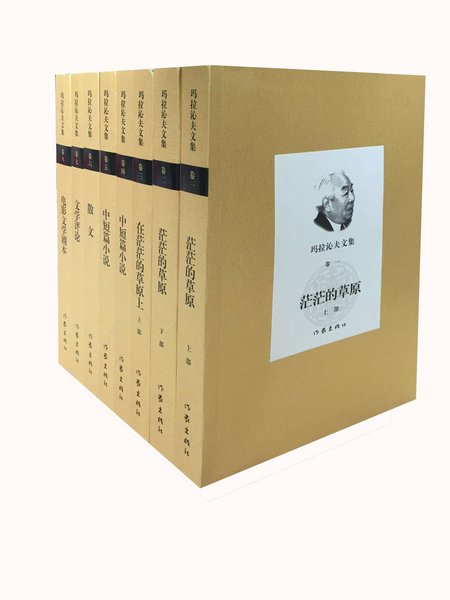

因为长期以来在文学战线上共事,玛拉沁夫与老一辈作家有了非常美好的友谊。在2006年广西教育出版社出版的七卷本《玛拉沁夫文集》中,收录了他与茅盾、老舍、巴金等许多前辈作家的合影。1981年茅盾逝世后,玛拉沁夫撰文回忆茅盾:

“那时,我从内蒙古初到北京,‘初出茅庐’,年龄刚20出头,我对长者怀有一种敬畏的心情。见面时,从来不敢贸然上前同茅公交谈,可他每次看见我躲在人群后头,就走过来亲切而慈祥地微笑着,主动地跟我招呼一声:‘你来了。’这时,我才鼓起勇气,上前与他握手,向他问候。”

历史地看,新中国的文学史,是老、中、青几代作家共同努力建构的文学史,当中既有茅盾、老舍、巴金等作家的晚年耕耘,也有王安忆、莫言、余华等作家们以“先锋”姿态的出场。从这个角度看,玛拉沁夫属于“承上启下”的一代人。作为共和国第一代青年作家,他深知薪火相传是中国当代文学得以发展的核心动力。

党的十一届三中全会以来,玛拉沁夫成为了青年作家的引路人与文学导师,吉狄马加、阿来、扎西达娃、丹增等中国少数民族文学的重要作家,早年得到过玛拉沁夫的帮助。而玛拉沁夫在担任作家出版社社长、总编辑时,更是不遗余力地推出了一大批具有潜力的青年作家。在2013年召开的全国青年作家创作会议上,玛拉沁夫在致辞中希望新一代作家朋友永远敬畏文学、感恩人民、忠于祖国,为我们这个伟大的时代写出惊世之作、警世之作、传世之作。在《中国青年作家报》创刊时,玛拉沁夫也寄语青年作家:“青年作家朋友们,你们享有前辈作家不可能享有的优越生存环境和生活条件。你们是幸福的一代。但我想说的是,新的时代有它特有的远大使命和历史重任,那就是我们要万众一心,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而九死不悔地去奋斗!”

2006年,玛拉沁夫先生愿意推荐当时21岁的笔者加入中国作家协会,并在笔者的推荐信上建议中国作家协会对于“80后”作家要“应予特别关注和培养”。时任中国作协创联部主任的孙德全专门向笔者询问了“80后”作家创作的一些情况。2007年,笔者与郭敬明、张悦然等10位“80后”作家成为当时中国作家协会最年轻的一批会员。玛拉沁夫对青年作家的关心,让我们感受到自茅盾、老舍等新中国文学开拓者延续至今的提携后辈、薪火相传的精神,这也是中国当代文学得以发展的基础。而这也是留给我们这些步入中年的“80后”作家最为重要的精神财富。

《玛拉沁夫文集》由作家出版社于2015年出版。

█ “笼天地于形内,挫万物于笔端。”

最近几年,笔者每到北京,就会去拜访玛拉沁夫先生。这几年,他的案头除了历史与哲学的书籍之外,还多了一些中国古典文论的书。

这些书多已发黄,其中很多是他上世纪50年代在中央文学研究所(今鲁迅文学院)研究生班求学时买来的书。玛拉沁夫认为这些书永远不会过时,且常读常新。他告诉笔者,多读文学理论经典之作,有助于思考文学的重要问题。在这些古典文论典籍中,他最为欣赏的是陆机的《文赋》。

《文赋》中的“笼天地于形内,挫万物于笔端”是玛拉沁夫非常喜欢的两句话,“作家要关注时代,有大格局,‘挫’万物于笔端,这个‘挫’字用得好。要把万物凝练到笔下,就要靠作家的视野和功力,要心中有人民。”

作为与新中国同呼吸、共命运且一同成长的文学家,玛拉沁夫对于新中国有着深厚的感情。因此,他一直坚持为人民写作的立场。无论是早年的剧本《参军》,还是被誉为“中国的《静静的顿河》”的长篇小说《茫茫的草原》,或是传唱到世界各地的歌曲《敖包相会》,还是拨乱反正之后在《人民日报》发表并获得全国优秀中短篇小说奖的短篇小说《活佛的故事》,抑或是收录进小学语文课本的散文《缝纫鸟》与中学课本的游记《峨眉山道》,处处体现了一位杰出文艺工作者以人民为本位的博大情怀。

在玛拉沁夫看来,“天地”就是以人民为主体的大时代,作家只有根植在时代的土壤中,与人民融为一体,才能真正地“笼天地于形内”。他曾表示:“时代在前进,生活在变化,一个作家一定要学会一生都要不断升华自我”“生活就是这样,它给你无限的精神财富,你才成为作家”。

在文坛拼搏70余年,玛拉沁夫一直将“为人民的文学”奉为自己创作的标尺。上世纪80年代初,刚刚复出工作的玛拉沁夫就迫不及待地全身心投入中国当代文学特别是少数民族文学事业的重建当中。他不但身体力行创作电影剧本、小说与散文,而且再度写信给中宣部,呼吁民族文学必须得到大力扶持与发展。多年之后,玛拉沁夫回忆,“1978年到1980年前后,正是‘文革’结束后不久,三中全会召开,拨乱反正,几代作家的心气都非常足。从‘伤痕文学’开始,很快形成新时期文学新的全面复兴态势。当时的情况是:文艺迫切需要人民,人民更迫切需要文艺,而文艺也确确实实地代表了老百姓的心声。

十余年前,玛拉沁夫的老同事、著名文艺理论家顾骧曾对笔者说:“老玛是一个心中时刻有人民、待人与为文都极其真诚的作家,他是真正可以称得上‘正人君子’的人。”而华中师范大学中文系资深教授、著名评论家张永健多年前也曾这样回忆与玛拉沁夫交往的往事:“玛老先生待人谦和、心胸开阔,而且笔耕不辍,关心青年作家的成长,是一个真正地‘为人民写作’的大作家。”

█ “莫悲落花白头翁,依旧文学美少年。”

5年前,适逢玛拉沁夫85岁寿辰,《光明日报》以“莫悲落花白头翁,依旧文学美少年”为题,刊发了关于玛拉沁夫的人物通讯。这两句话不但极富诗意,而且非常准确。与时俱进、不断思考的求真精神,使玛拉沁夫始终与时代的步伐保持一致。

笔者曾笑称玛拉沁夫先生是“90后”,作为一位年届九秩的文学泰斗,玛拉沁夫是同龄人中极少数“微信使用者”,而且时常分享一些令人深思的好文章或视频。2019年,笔者借赴京开会之机拜访玛拉沁夫先生,发现他不但阅读文史哲经典,也关注一些新近出版的文学创作与学术研究成果,尤其关注一些青年学者、作家们的创作与研究。

从玛拉沁夫半个多世纪的文学创作生涯来看,他一直在文学创作与文学活动上保持与时代的紧密结合,愿做时代的歌者,这是文学家最为宝贵的思想品格。无论是随军时创作的剧本,还是在内蒙古自治区初创时开创的“草原文学”流派,抑或是新中国建设时期在包钢体验生活时写下的《草原晨曲》,以及在“新时期文学”中有重要地位的《活佛的故事》,玛拉沁夫一直书写时代,推动中国少数民族文学以自身的特色参与中国当代文学建设,从而以文学的方式铸牢中华民族共同体意识。

学界公认玛拉沁夫不但是一位杰出的文学家,更是一位卓越的文艺战线的组织者与领导者。纵观玛拉沁夫半个多世纪从事的文学组织、领导工作,一项具有里程碑意义的工作就是创办《民族文学》杂志。

1980年1月,玛拉沁夫第二次写信给中宣部,建议大力扶持少数民族文学。中宣部很快将信转给中国作协党组,并在信上批示:我们确应为少数民族文学办些实事,比如召开全国少数民族文学创作会议、比如举办全国少数民族文学评奖等。

中国作协为落实中宣部的批示精神,立即实施了一系列繁荣少数民族文学创作的积极举措。如召开少数民族文学创作会议、与国家民委联合举办第一届全国少数民族文学评奖、在鲁迅文学院开设少数民族作家班、组织少数民族作家参观团与创办《民族文学》杂志。时年50岁的玛拉沁夫从呼和浩特南下进京,担任《民族文学》的创刊主编。

为了鼓舞士气、办好《民族文学》杂志,玛拉沁夫邀请茅盾为该刊题写刊名。1981年1月,《民族文学》正式出刊,从此,中国少数民族文学有了自己的刊物。该刊的“创刊词”热情洋溢地明确了自己的定位——“她是中国社会主义文学百花园中的一朵新花”。

近40年来,《民族文学》与新时期中国少数民族文学共同成长,已经成为少数民族文学创作、评论的重要阵地。唐弢的文艺评论《生活真实和艺术真实》、黄永玉的诗作《一束故乡的诗》、王蒙的随笔《热爱与了解——我和少数民族》、吉狄马加的组诗《云南记忆》、意西泽仁的小说《阿口登巴的故事》与扎西达娃的小说《朝佛》等新时期中国文学名篇——包括当时许多少数民族作家的处女作,皆通过《民族文学》的发表而广为人所知。

除了创办《民族文学》,玛拉沁夫的夫人娜仁戈娃教授还在1983年与刘魁立、哈焕章等学者一道创办《民族文学研究》,并担任该刊副主编。因为夜以继日的伏案工作,晚年的她患上了严重的眼疾。2016年,娜仁戈娃教授临终前立遗嘱,将自己的积蓄用来交纳党费,体现了一位前辈哲学社会科学工作者的卓越风范。现如今,《民族文学》与《民族文学研究》杂志已经成为中国少数民族文学创作、研究的两大权威阵地。可以这样说,在中国少数民族文学事业中,玛拉沁夫伉俪艰辛的耕耘,令人高山仰止。

中国少数民族文学历经70年的发展,已是新中国文学版图中的重要组成部分,玛拉沁夫始终如一地守望着中国少数民族文学。笔者相信,未来中国少数民族文学定不负玛拉沁夫的守望,必会以“美少年”的姿态,在世界文学版图上占有一席之地,成为中国文学体系中一道绚丽的风景。

(作者系武汉大学国家文化发展研究院副教授、中国作家协会会员、中国当代少数民族文学研究会理事,本文图片由韩晗提供)

(编辑:李华)- 前一则: 棕地黄色莲花舞蹈狩猎纹锦:文化交融的生动写照

- 后一则: 爱上内蒙古丨邂逅历史

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com