2002年冬,作家阿舍重返农场,回到曾经的家园。

2011年冬,空置无人的农场场部。

作家阿舍近照。

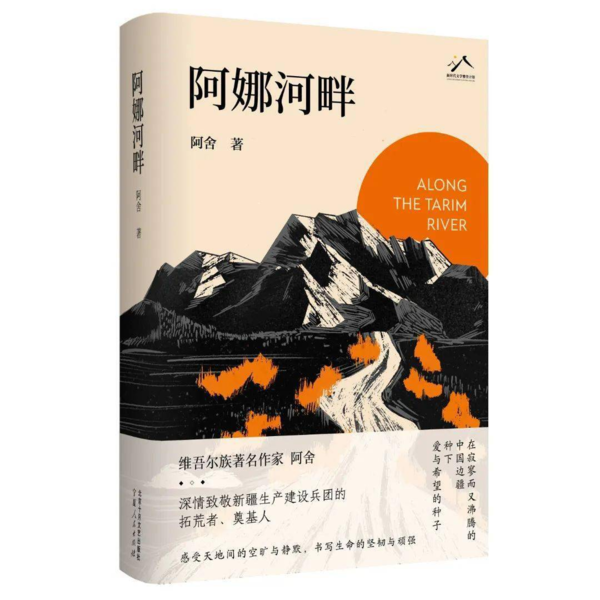

作者:阿舍出版社:北京十月文艺出版社出版时间:2023年9月

近日,宁夏女作家阿舍的长篇小说《阿娜河畔》由北京十月文艺出版社出版。这是阿舍作为“兵团二代”写给父辈的书,讲述了在新疆生产建设兵团茂盛农场的建设中,以明双全一家为代表的人们在这片土地上的生活历程。小说多角度、全方位描写了边疆建设的壮阔事业和巨大变迁,展现了几代人在边疆建设事业中为家国而奉献、为理想而奋斗、为生活而努力的动人篇章。为了引领读者更好地品读这本书,本报特邀文艺评论家杨玉梅与阿舍进行对谈。

“故乡给予一个人的教诲和馈赠不可估量”

杨玉梅:《阿娜河畔》以新疆生产建设兵团的农场生活为原型,生动展示了茂盛农场从上世纪50年代到改革开放后,历经半个多世纪的艰难而辉煌的发展历程,边疆屯垦人的付出、坚守与奉献,是你献给新疆、献给祖国的一首深情赞歌。你在宁夏银川已生活与工作多年,怎么想到书写一部关于新疆生产建设兵团的小说?

阿舍:几乎所有的作家都会把故乡视为创作源泉的一部分或者重要依托。我出生在南疆塔里木河下游的一个戈壁小镇,这是一个与《阿娜河畔》中茂盛农场一样的地方。18岁时,我考上大学离开农场,从此再也没有回到农场生活。创作这部作品的想法源于我得知自己出生的农场被撤销合并的那一年。

之前我也写过一些回望农场生活的散文,但那时的书写是零碎的、片断的,农场的建设发展史只是作为一个背景,与文本中的人物及其命运没有太多互动。农场被撤销合并这个消息在触动我的同时,让我有了某种“危机感”,仿佛是为了打捞一件正在大海中徐徐下沉的宝藏,觉得必须有所行动,尽快将它整个儿地呈现出来,以免被人忘记。

故乡给予一个人的教诲和馈赠不可估量。我对故乡的情感,缘于在离开多年之后对它有了新的体认。故乡给了一个人最初也是最重要的成长记忆和成长经历,是一个人世界观、心灵空间和性格的塑造和养成地,是一位作家审美基因的形成地。我们在年轻时总是对远方有无限向往,但到了中年会变成脚踏实地生活在此处,不断回望往昔与故地。这时候,故乡不再只是个体的记忆和生命体验,而是承载了一方土地和这方土地上人们的历史。于我而言,从前看似单调枯燥的农场生活,这时候已经拥有独特的魅力和深邃的内涵,它让我的经历、我的生命有了特殊而深厚的历史感。

“农场的建设发展史值得我大书特书”

杨玉梅:《阿娜河畔》这部长篇小说有着50余年的时间跨度,对于父辈那代人的艰难困苦以及上海知青的激情岁月,你都有真实、细致的描写。为创作这部小说,你都做了哪些准备?

阿舍:我对农场的记忆总是零碎多于整体,感性多于理性,一些事情有印象、有感受,却不知道这些事情的背景和促成原因。2016年起,我开始专门搜集与兵团有关的资料,农业、工业、教育、水利、科学、医疗等方方面面,涉及文学创作、口述历史、纪实采访、学术分析等。通过学习,我渐渐了解了兵团的大历史、农场的局部历史和兵团人的个人史。

阅读和学习也让我改变了小说的架构。起初,我是打算从改革开放写起的,主要写写知青这代人参与边疆建设的历程,但当了解了兵团和农场的整体历史进程后,我发现略去最初来到农场的那批转业军人和支边青年的故事,是不公平的。最苦的人,是最早来到农场的那批人,对农场感情最深的也是他们。我虽然生在农场、长在农场,但我对上世纪50年代这批建设者却并不熟悉,我熟悉的是1960年以后陆续来到农场的内地知识青年。大量的阅读与思考,直接使小说的时间前移到1949年新中国成立时期。

进入写作后,我和故乡的关系发生了变化,由“我与故乡”变成了“文学与历史”的关系。作为作者,要放下与故乡的情感牵绊,在对故乡的历史尽可能地做精深体认之后,将故乡作为一个历史的客体融入文本当中。所以,我的做法是——将人物的人生轨迹、心理逻辑、情感纠葛与重大历史阶段紧密地联系在一起,让人物在前面,历史在其身后,不露声色又绝对作为一股强力牵拉着人物的人生与命运,二者必须都在场。这和我以前书写故乡的散文有所不同。

杨玉梅:你在创作中,最大的感受是什么?

阿舍:在学习各种资料的过程中,农场建设的沧桑巨变让我深受震动,我觉得农场的建设发展史值得我去大书特书,以此致敬新疆生产建设兵团的那些拓荒者、建设者。遥想当年被开垦之前,那里只是一望无际的荒漠戈壁盐碱滩,让人无法想象最初进去的第一批拓荒者是怎样生存下来的。然而他们实实在在地在那里创造了历史。无论是上世纪50年代初进疆的解放军、支边青年,抑或60年代陆续进疆的知识青年,他们都怀着一颗赤诚之心,积极投身国家的建设。他们从不吝啬自己的青春,不怀疑心中的理想。所以,书写这样一批人在半个世纪里的人生与命运、在时代洪流中的遭遇与选择,书写他们的取与舍、离开与坚守,就不仅仅是个人记忆了。我想,它既是国家的,也是人类的。

“‘爱’的情愫像是自动从故事中、从人物身上冒了出来”

杨玉梅:小说描写了建设者的拼搏与奋争精神,但更多的是将个人命运与家国情怀融为一体,整部作品可以说是关于“爱”的大写的书。能谈谈作品中“爱”存在的几种方式,以及你对“爱”这个主题的思考吗?

阿舍:故事写着写着,人物写着写着,“爱”的情愫像是自动从故事中、从人物身上冒了出来。应该是这些建设者,这些书写历史、创造历史的人们,身上本就有着这种朴素深沉的情感。这当中的家国之爱,一定来自于他们对祖国的未来抱着一种坚定的信念和期望。这种信念所激起的力量和热忱,让他们抛开一切杂念,投入一种行动中;这种信念融注在他们的生命里。这是那个时代的集体特征。

另外,还有亲情之爱与爱情之爱。关于这两种爱,更多来自我个人的生命体验与认知。一个人来自家庭,也会从家庭走向社会。家庭所给予他的一切,爱或者创伤,将在未来影响其一生。《阿娜河畔》中,两个主要家庭都经历了离散与伤痛,然而家庭成员之间的关爱与体恤总是能让他们在前行的路上充满力量。这是我对所有家庭的期望。

至于爱情,每个人心中都有自己的理解。在《阿娜河畔》中,我希望写一次“好的爱情”,写出我对“好的爱情”的理解。爱情单纯而热烈,但有时候可能造成伤害。它是给予的、真挚的,没有对得失的盘算和计较,一心一意。当然,爱从来不是这么简单,即使它如此纯粹,也不可能一帆风顺。在《阿娜河畔》中,几位主人公既遭受了爱情的苦难,也终能在反省与思考中,拥有无可动摇的真爱。

杨玉梅:《阿娜河畔》中,一个个故事波澜起伏、感人肺腑,人物情感丰富而浓烈。这些情感的描绘集中体现了你作为女作家的柔情与细腻。

阿舍:随着生活阅历的增长,女性在生活中的处境越来越多地被我察觉。加上自己的一些生命体验,我能更真切地理解女性,靠近她们的心灵,去追问究竟。《阿娜河畔》中的几位女主人公都是基于这个思考方式进行塑造的。李秀琴、成信秀、石昭美、楼文君,包括石昭美的好友陈理真,正是因为她们对理想、爱情、事业、家庭乃至自我的认识不同,她们才成为自己,才拥有自己的人生与命运。总的来说,《阿娜河畔》的写作对我来说是一次全新的感受,我与那些人物贴得很紧,从始至终经历着他们的哭与笑、悲与喜。

(本文图片均由阿舍提供)

(编辑:文静)- 前一则: 民族文化与时代精神共翩跹

- 后一则: 推动中国电影高质量发展

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com