契嵩:“儒释一贯” 融合三教

张庆松 吴涵

北宋嘉祐七年(1062年),是契嵩一生中的高光时刻。1061年,契嵩从杭州千里迢迢赶赴汴京(今河南开封),敬献自己的著作《辅教篇》及万言书给宋仁宗。宋仁宗读其《万言书上仁宗皇帝》至“谋道不谋身,为法不为名”时,“叹爱久之”;宰相韩琦看契嵩著作后,比之“史笔”;欧阳修虽辟佛,但阅其书后亦喟叹“不意僧中有此郎也”。1062年,宋仁宗诏令契嵩著作勘刻入藏,并赐契嵩“明教大师”之号。一时间,契嵩名震京师。

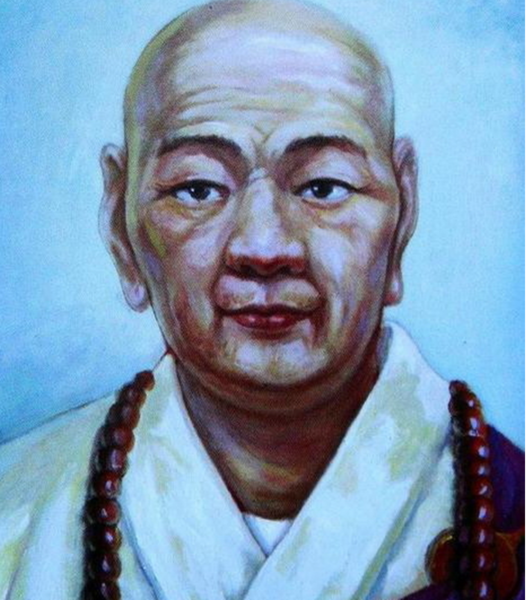

契嵩画像资料图片

契嵩,生于宋真宗景德四年(1007年),藤州镡津(今广西藤县)人,俗姓李,字仲灵,自号潜子。契嵩7岁时从父遗命出家至镡津宁风寺;稍长时,几位兄长见其聪慧,想接他回家还俗,独其母曰:“此父命,不可易也。”契嵩14岁时受具足戒;19岁时欲离乡游学,族人挽留,其母又曰:“汝已从佛,务其道宜也,岂以爱滞汝?汝其行矣。”从此,契嵩开始游方参学,寻师访道。

此后十余年的游学过程中,契嵩下沅江、湘江,陟衡山,赴袁州(今江西宜春)、筠州(今江西高安)等地。后于筠州洞山晓聪禅师门下得法,为禅宗云门宗法嗣。庆历年间,契嵩入吴中(今江苏苏州吴中区),至钱塘(今浙江杭州),乐其湖山,欣然隐迹其间。

契嵩生活的时代,正是北宋初儒士排佛的高潮时期。上承中唐韩愈之辟佛传统,北宋初即有儒士著书批评佛教,如孙复、石介等人。后来随着古文运动的兴起,北宋重臣如欧阳修、范仲淹、韩琦、富弼、李觏等,都主张抑佛。例如欧阳修指出佛教有“两害”(《本论》),李觏认为佛教有“十害”(《富国策第五》)。仁宗即位以后,听从祠部张洞之言,减度僧尼三分之一。当时朝野上下排佛声浪进一步高涨。

契嵩身处山林,洞察到了佛教生存环境的变化,慨叹“古今文兴,儒者以文排佛,而佛道浸衰”,发愿“欲以文辅之吾道,以从乎世俗之宜”。契嵩决心力挽佛教之颓势,积愤在胸,发奋著作,文思潮涌,最终写成《辅教编》。不少文儒爱其文采,折服其文理,以为佛与儒在教化上不可偏废。

契嵩与仕宦儒者广泛交往,直至上书皇帝。尤其在京城期间,契嵩频繁地投书大儒权贵,其对儒家经典的独到见解打动了诸多大儒,皆愿意与其交游并得以深交。契嵩结交了诸如韩琦、富弼、欧阳修等人。欧阳修受契嵩的影响,晚年自称六一居士,改变了之前辟佛的态度。苏轼在杭州灵隐寺与契嵩交往,还目睹了契嵩圆寂前后的情况,在《故南华长老重辨师逸事》中特别提到:“契嵩禅师常瞋,人未尝见其笑;海月慧辨师常喜,人未尝见其怒。予在钱塘,亲见二人皆趺坐而化。嵩既茶毗,火不能坏,益薪炽火,有终不坏者五。……世人视身如金玉,不旋踵为粪土,至人反是。予以是知一切法以爱故坏,以舍故常在,岂不然哉!”在契嵩等一些高僧的努力下,逐渐扭转了北宋儒士排佛的风气,士大夫阶层又开始接纳、亲近佛教。儒释关系由宋初的对立排斥变为逐渐靠近,儒释融合逐渐成为社会共识。

契嵩使用儒学化的语言和表达方式,用佛门的义理对儒家的中庸之道加以附会和阐释,在儒佛会通过程中发挥了重要作用。契嵩继承了智圆“释之言中庸者,龙树所谓中道义”的思想,在此基础上,更直接地提出“佛之道与王道合也”的看法。在《万言书上仁宗皇帝》中,他直白地向统治者表明,佛教的中道也可以用以治理国家天下。契嵩非常推崇《中庸》,认为“夫中庸者,盖礼之极而仁义之原也”,而儒之“中庸”、佛之“中道”与“皇极”(王道)大同而小异,互为表里,同归于实现天下大冶。此外,在反对极端化和绝对化上,契嵩认为,佛教“中道”与儒家“中庸”亦有相通之处。佛教的中道教导人们在处理日常事务时,随宜随对治,善者善治,恶者恶治;儒家的中庸之道,讲求“致中和”“允执其中”。他认为儒佛两家都追求“适中与正”,因此在这一层面是相通的。

契嵩以佛教“五戒十善”会通儒家“三纲五常”,化解当时儒者对佛教的攻击。他以佛教的五戒比附儒家的五常:“不杀,仁也;不盗,义也;不邪淫,礼也;不饮酒,智也;不妄言,信也。”在契嵩看来,五戒与五常是天然相通的,“异号而一体”。五戒与五常的会通,成为拉近儒释距离最为重要的理论之一,清除了儒释会通之路上经义层面的障碍。

在孝亲伦理观方面,契嵩以“孝”为突破口,对佛教的孝道思想进行了新的诠释,力图找到佛教与儒家伦理思想的契合点。契嵩强调僧人也要孝顺父母,持戒与尽孝是一致的,“孝名为戒”“孝为戒先”。他极力调适佛教内部的孝道观,积极向儒家传统伦理靠拢,严厉驳斥那些以为出家修道就不用尽孝的错误认识,苦口告诫:“佛子情可正,而亲不可遗也。”契嵩还指出,佛教的孝道观不仅是指世俗意义上的孝养父母,而且还包括出家人的德行使父母感到荣耀,以及更高层次的以佛法度化父母、得求解脱,这是佛教独有的大孝。这无疑是对佛教孝道思想的中国化改造,契嵩也因此被称为“一代孝僧”。

契嵩继承禅宗六祖慧能的心性论,同时兼收儒、道的心性思想,具有融合三教的时代特色。他吸收儒家《易传》和《中庸》的心性思想,将儒家人性说引入佛教心性论;其“明心见性”的心性论受到老庄“无为见性”的影响。契嵩认为,三教圣人的言行,乃至诸子百家,其思想义理、行仪方式等固然有异,但其共通之处都在于“欲人为善”,是“心一迹异”;无论信奉何种宗教,都是信奉自己的本心,只是外在的行迹不同而已。他用了一个非常精妙的比喻来说明这个道理:“诸教也,亦犹同水以涉,而厉揭有深浅,儒者圣人之治世者也,佛者圣人之治出世者也。”连衣涉水叫厉、提起衣服涉水叫揭,喻涉水深浅不同。意即各种不同的宗教,就像不同的人蹚过同一条河流,有的人连衣过河,有的人提起衣服过河,感觉深浅不一,但本质上都是涉水。

得到仁宗赏识的契嵩没有留恋京城的荣华富贵,毅然表辞,东归还吴禅修。宋英宗治平二年(1065年),蔡襄出任杭州知府,延请契嵩住持杭州佛日山净惠禅院,故后世又称其为“佛日契嵩”。数年后,他因病辞归灵隐寺。宋神宗熙宁五年(1072年)六月初四深夜,契嵩圆寂于杭州灵隐寺翠微堂。

契嵩的融合儒释,一方面表征了他对佛教中国化的贡献,另一方面也彰显了他入世归儒的思想倾向。他入世归儒的思想和实践对宋代士大夫知识分子产生了重要影响,为程朱理学的形成输送了血液。契嵩所追求的“儒释一贯”思想,推进了佛教中国化的历史进程。

(作者单位:云南民族大学)

《中国民族报》(2022年9月13日 7版)

中国民族报·宗教周刊:zjnews_mzb@163.com

(编辑:石建杭)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com