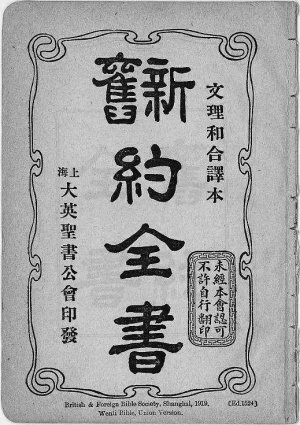

今年是《圣经》(和合本)出版100周年。这本由外国传教士和中国助手翻译的《圣经》(和合本)是第一部被全国广泛采用的白话文《圣经》译本,它的出版成为信徒语言的范本,对我国基督教乃至中外宗教文化交流作出了贡献。

《圣经》(和合本)对中国基督教会意义重大,其影响远远超出基督教的范围。

在《圣经》(和合本)问世之前,中国广大基督教信徒读的不是同一个译本或同一种语言的《圣经》。《圣经》翻译是基督教传播最重要的工作之一,是基督教本土化和本国化的逻辑起点。基督教《圣经》中译的工作甚至早于基督教入华。1807年,第一个西方基督教传教士马礼逊来华前,拉萨和马士曼就在印度加尔各答的印英学院开始了中文译经工作。

到了19世纪末,百余种《圣经》译本流行于中国各地基督教会,其中包括20多种中文译本,70余种方言译本,这显然造成诸多不便。

《圣经》(和合本)集各种《圣经》译本之大成,从此将基督教中文《圣经》“定于一尊”,成为中文世界最有权威、最受欢迎和最为普及的基督教《圣经》译本。尽管尚有不少缺陷,过去百年间有不少新的译本相继问世,但包括修订本在内的《圣经》(和合本)的权威地位不曾动摇过,今天仍然是绝大部分中国和海外华人基督徒的首选。《圣经》(和合本)使遍及世界各地的中国基督徒在长达一个世纪的时间里捧读同一版本《圣经》,对维系海外华人基督徒的文化认同和国家意识,也具有一定的作用。

《圣经》(和合本)对基督教外的世界同样贡献巨大。《圣经》(和合本)与“五四”运动同庚,与新文化运动同时。作为中国最早使用白话文的高质量大型译著之一,《圣经》(和合本)与白话文运动有紧密关系,为确立白话的“合法性”作出了贡献。同时,《圣经》(和合本)在出版之时起就拥有较大发行量,它对中国现当代文学,从作家个人、文学体例、表现手法到话语方式都产生了多方面的影响。从更宏观的视角来看,如同儒学是中国传统文化的主流,《圣经》则是西方文化的根基。如不了解《圣经》,就根本谈不上对西方文化的了解。而现当代中国知识分子和民众的《圣经》知识,主要来自《圣经》(和合本)。

《圣经》(和合本)的中译,本身就是中西文化交流的一次盛举和国际合作的一个典范。

众所周知,《圣经》(和合本)从翻译到出版历时29年,参加译经的西方传教士先后共有16人,声名最著的是相继担任译经委员会主席的狄考文和富善。

除精通中文的西方传教士外,参与这一划时代翻译工程的还有为数更多的中国助手。近年来,从历史文献和档案中挖掘出这些隐姓埋名的中国助手的故事,包括指认他们的真名实姓(目前已知的有邹立文、王元德、张洗心、刘大成、李春蕃、诚静怡等)。这些中国助手不可或缺,对翻译工作作出了至少与西方传教士同样的贡献。《圣经》(和合本)是中西方通力合作的产物和文化交流的果实。

不过,《圣经》(和合本)的翻译主要是由西方传教士发起和主持的,这点并不会因年代的久远和历史的变迁而被遗忘或低估。

目前,中国已成为世界上出版和出口《圣经》最多的国家之一,中国基督教会也在持续不断地探索中国化方向和道路。

改革开放以来,中国已成为世界上最大的《圣经》出口国之一,这在《圣经》(和合本)问世的年代几乎是不可想象的,反映了今日中国基督教会的崭新面貌。然而,尽管《圣经》大批量的出版和出口,但仍缺乏高附加值。中国基督教只有真正成为神学、教义和教仪的生产者而不仅仅是消费者,发挥其在释经学领域中的主导作用,加强与各国基督教会共享和互鉴,才能作出更大贡献。

自基督教入华以来,中国基督教会一直在自身所处的时代背景下,根据中国的文化传统来理解和诠释《圣经》。与联合诗歌集《普天颂赞》一样,出版《圣经》(和合本)的初衷之一就是推动教会之“和”,这是中国基督教会孜孜不倦的追求,也是中国文化的精髓。在一定意义上,《圣经》(和合本)就是基督教中国化的先声。在新的历史条件下,建立在《圣经》诠释基础上的基督教中国化,一定能取得更加丰硕的成果。

中国民族报·宗教周刊:zjnews@vip.163.com

(编辑:石建杭)- 前一则: 两代艺术家一生敦煌情

- 后一则: 太原利用数字复原技术让文物走出国门

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com