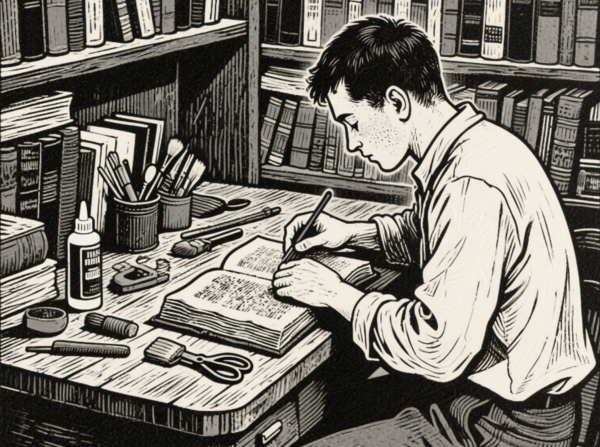

书柜旁边的写字台,是我的“诊所”,抽屉里常备三件法宝:镊子、浆糊与棉纸。镊子用来夹取书页间安居乐业的小虫;浆糊是粘合断裂书脊的良药;棉纸则如同创可贴,修补那些被岁月啃噬的伤口。

记得有一次修复一本清代线装书,我刚翻开扉页,便见一只书虱大摇大摆地从字里行间踱步而过,那姿态活像在巡视自家领地。我手忙脚乱地抄起镊子,它却倏地钻入书页深处,只留下几个锯齿状的咬痕向我示威。那一刻我忽然明白,自己面对的不仅是修复工艺,更是一场微型领土争夺战。

虫蠹们似乎对古籍有着特殊的鉴赏力。它们专挑名家手泽下口,对劣质印刷品不屑一顾。有次处理一本民国时期的《红楼梦》,发现蛀虫们显然也是“红学”爱好者——它们精准地啃食了“黛玉葬花”的段落,却放过了枯燥的注释部分。这让我不得不怀疑,这些小家伙是否在举办什么“昆虫版读书会”。更令人啼笑皆非的是,有些蛀痕恰好形成标点符号的模样,仿佛虫子们也想参与文本创作。我曾戏言要在修复报告里注明:“本页缺字系乾隆年间某位书虫先生校改。”

霉斑是另一个难缠的对手。它们像不请自来的客人,在书页上留下棕黄色的“茶渍”。有次我遇到一本水浸过的《康熙字典》,霉斑在纸面上蔓延成山水画的形状。同事打趣说这是“自然界的米芾真迹”,我却愁眉不展——这些美丽的“山水”正在吞噬着墨迹。去霉的过程如同在玩高难度的“大家来找茬”游戏,只不过我们是用毛笔蘸着药水,一点一点地还原被掩盖的文字。有时候霉斑太过顽固,我们这些“书医”就不得不化身“书容师”,用极细的笔触补全缺失的笔画,让古籍重现光彩。

修补书脊堪称修书界的“外科手术”。传统线装书的脊背就像老人的腰椎,稍不留神就会“骨折”。我至今记得第一次拆开一本《随园诗话》时的战战兢兢——那些发脆的丝线在手中断裂的声音,简直比听到自己体检报告异常还令人心惊。重穿书眼时,针尖必须精准地穿过原有的针孔。有位老师傅曾教导我:“穿线时要心怀敬意,你手上的不是书,是几百年前某位书匠熬夜赶工的结晶。”结果我因为太过紧张,把书线穿成了中国结,惹得老师傅直摇头。

在数字化浪潮席卷的今天,我们的工作会被质疑为“与时代脱节”。但每当我将一本濒临瓦解的古籍重新装订好,看着它又能安然挺立在书架上时,就觉得这份坚持颇有几分唐·吉诃德式的浪漫。有次费了半个月修复一套残缺的《容斋随笔》,交还时主人随意地问:“能扫描的话,何必这么麻烦?”我正色道:“那您结婚时直接视频连线就好了,何必穿礼服办酒席?”纸质书籍的仪式感,正在于它的物质性存在——可以触摸的重量,可以嗅闻的墨香,以及那些虫蠹们留下的、无法被二进制代码承载的生命痕迹。

说到底,旧书修复不过是让故事能够继续被讲述的微小努力。当某个读者在未来某天,无意间翻动我们修补过的书页时,或许会注意到某个不自然的接缝,或是一处细微的补笔。那时,跨越时空的默契便达成了——我们虽未谋面,却因共同守护一个故事而成为同谋。这种隐秘的联结,何尝不是一种乐趣呢?

(编辑:魏妙)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com