近日,谷歌地图将临近菲律宾的水域标注为“西菲律宾海”,此前该区域名称显示为“南海”。在4月15日外交部例行记者会上,外交部发言人林剑回应,长期以来,南海一直是国际社会公认的通用地名,为世界各国及联合国等国际组织广泛接受。

大量文献资料证明,我国是历史上最早发现命名、最早开发经营、最早管辖南沙群岛的国家。1983年,中国政府以朱应和康泰两位三国时期航海家的名字命名南沙群岛中的两处岛礁,分别为“朱应滩”和“康泰滩”,归海南省三沙市管辖,以纪念他们对南海探索的卓越贡献。这些证明,我国拥有南海诸岛及其附近海域主权和相关权利的史实是确凿的。

中华民族的航海历史悠久

我国东临太平洋,有着漫长的海岸线和众多岛屿,我国的航海文化源远流长。

早在新石器时代,中华先民就曾先后制造出木筏和独木舟,并发展出与沿海岛屿的海上交通。商代,我国出现木板船。春秋战国时期,燕、齐、吴、越诸国位于东部沿海,航海活动频繁。不过,当时的航海还只限于近海。

秦汉时期,我国历史上第一条远至印度洋的“海上之路”开通,不仅实现了从渤海到南海沿线畅通无阻,还出现了徐福东渡日本、西汉远洋船队驶出马六甲海峡的壮举。这一时期,由于国家统一,国力强大,我国航海活动开始从近海走向远洋,从国内走向国外。

据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇多次巡游,北抵渤海,南至东海,并派“齐人徐市”率数千童男女乘船“入海求仙人”,徐市即后来广为人知的徐福。

汉继秦兴,近代以来被称为“丝绸之路”的从中国通向中亚、西亚以至欧洲的陆上通道,以及晚近时期被称为“海上丝绸之路”的由中国通向印度洋的海上通道,同时开辟于公元前2世纪汉武帝时期。张骞出使西域和汉使南航分别是这两条伟大通道开辟的标志。

据《汉书·地理志》记载,汉武帝派“属黄门”的“译长”为使,“赍黄金杂缯”,出访东南亚和印度。使者从我国最南端日南、徐闻、合浦三地港口出发,南航到马来半岛南端,转而西航,穿马六甲海峡,越海抵印度南部和锡兰;然后从锡兰归航,经苏门答腊,回到日南等港口上岸。

魏晋南北朝时期,我国东南沿海地区经济繁荣,与海外各国的政治、经济与文化交流颇为活跃。这一时期,我国远洋船队已开始越过南亚,进入波斯湾,直航西亚两河流域。

隋唐时期特别是唐朝盛世,我国对外交往的海陆两路空前繁荣。宋元时期,我国古代航海臻于极盛。罗盘和水密隔舱开始应用于航海,大大提高了航海的物质技术能力,使得中国帆船可以长年在海上航行,那时已经可以横跨印度洋,远抵东非沿岸。

山东淄博市齐文化博物馆“泱泱齐风第三展厅”内的“徐福东渡”。

岛礁名字背后的文明密码

以古代名人命名地名是我国的一个浪漫传统,南海诸岛的命名延续着这份独特情怀。在南沙群岛的中西部,有两个被洁白珊瑚细沙覆盖的滩头——朱应滩和康泰滩,它们就分别以三国时期吴国使者朱应和康泰的名字命名。

三国时期,东吴地处长江下游地区,濒临东海,航运业极为发达。吴主孙权高度重视海上交通与贸易,多次派遣万人规模的庞大船队,远航至我国的台湾、海南岛等地。

公元226年,一位来自大秦(古罗马帝国)的商人秦论,从埃及的亚历山大城出发,经海路到达交趾(汉代至唐代中国的一个郡,今越南北部)。孙权对这位来自万里之外的商人表现出浓厚兴趣,详细询问大秦国的风土人情。秦论不仅对答如流,还生动介绍了从地中海到交趾沿途各国的奇闻轶事。孙权听后大为赞赏,决定派遣使者前往,以拓展交往与贸易。同年,孙权派宣化从事(文官)朱应、中郎将(武官)康泰率船队出发,远航南洋。

这支使团从今天的福州一带扬帆起航,沿着西汉时期开辟的南海航线,经交趾继续南下,系统考察了东南亚和南亚地区诸国。朱应和康泰的南洋之行达十余年,他们不仅出色地完成了任务,成功与南海诸国建立了联系,更留下了珍贵的航海记录文献。

返回途中,朱应和康泰将出使见闻分别整理为《扶南异物志》与《吴时外国传》(又名《扶南传》)。虽然两部著作的完整版已佚,但其内容仍散见于唐宋时期诸多古籍中。

其中,《吴时外国传》现世虽仅存两千余字的残文片段,却是我国古籍中最早系统记述南海古国的海洋地理专著。该书详尽记载了扶南(东南亚古国)的地理方位、政治法律、市井风俗、气候物产、交通贸易等情况,甚至标注了航行水深与暗礁位置。这些记载不仅为研究东南亚、南亚乃至西亚国家古代史提供了重要依据,更是见证古代中国与亚非地区友好往来的珍贵史料。

特别值得一提的是,《吴时外国传》还是记述柬埔寨古代历史的最早史书。柬埔寨前国王西哈努克亲王曾谈到,由于中国古代朋友的介绍,让世界其他国家知道了柬埔寨的文化、风俗、习惯和历史,在这些中国学者中,最有名的有朱应和康泰以及13世纪末的地理学家周达观。

相较于先秦时期带有神话色彩的著述,《吴时外国传》以其科学性取胜。其记述内容大多源自作者的亲身见闻与实地调查,大量运用一手材料进行论证,体现了严谨的实证精神。

三国时期的两位航海家、外交家:朱应(左)为文官,时任东吴政权的宣化从事;康泰(右)为武官,时任东吴政权的中郎将。

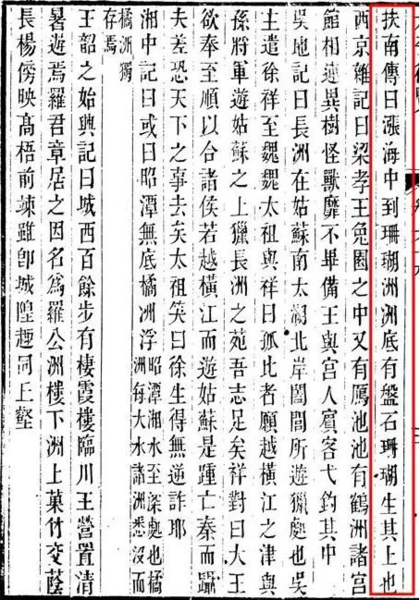

《吴时外国传》中记载南海盛产珊瑚。

蓝色版图上的永恒坐标

《吴时外国传》中有这样一句话,“涨海中,到珊瑚洲,洲底有盘石,珊瑚生其上”。此处的“涨海”,即我国古代对南海最早的称呼。在古时,人们根据南海潮水涨落的自然现象,称南海为“涨海”。

其实,早在东汉时期,我国就有了对南海诸岛的发现和记载。东汉杨孚的《异物志》中记载,“涨海崎头,水浅而多磁石”。“涨海”自然是指南海;“崎头”是当时对海中岛、礁、沙、滩的称呼;“磁石”则是指船只碰到那些未露出水面的暗礁,往往会搁浅遇险,像被“磁石”一样牢牢吸住无法脱身。

今天,在南沙群岛的碧波荡漾之中,朱应滩与康泰滩,既是对两位航海家的致敬,也是我国远洋航海文明的永恒坐标。朱应滩的月光,似乎仍在映照一位文官以笔为帆、以纸为舟的航海笔记;康泰滩的潮声,仿佛仍在讲述一位武将率领船队破浪前行的历史故事。

当年的风帆船队早已化作历史的剪影,但那披荆斩浪的勇气与智慧,却在潮起潮落间化作永恒的回响,诉说着中华民族探索世界的勇气和智慧,也见证了中国对南沙群岛主权的坚定维护。如今,朱应与康泰的名字,与南沙群岛一起,成为中国蓝色版图上不可磨灭的印记。

2023年,习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲,指出“古丝绸之路之所以名垂青史,靠的不是战马和长矛,而是驼队和善意;不是坚船和利炮,而是宝船和友谊”。

人类是相互依存的命运共同体,无论是三国时期的海上之路,还是今天的“一带一路”,中国人民始终秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的精神,践行的是互联互通、互利互惠,谋求的是共同发展、合作共赢。

两千载悠悠岁月,绵亘不断的是跨越山海的和平交往,历久弥新的是文明互鉴的丝路故事。

2023年4月,中老铁路D887次国际旅客列车上,工作人员为游客表演特色歌舞。新华社记者 邢广利摄

(作者单位:西北民族大学中华民族共同体学院)本文图片除署名外,均为资料图片

(编辑:吴艳)- 前一则: 【文博中华】中华文明突出特性的生动实证

- 后一则: 石榴纹:千房同膜 千子如一

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com