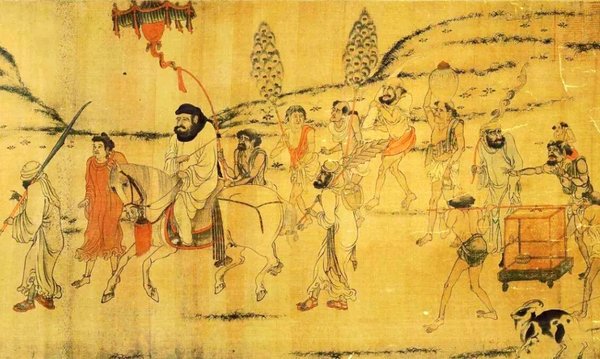

长安城的春日,一队风尘仆仆的异域车队正穿行在朱雀大街上。他们身着斑斓服饰,捧着洁白象牙、牵着花斑羊,满载香料、琉璃器、珊瑚、孔雀羽翎等宝物,引得长安百姓驻足惊叹。

这正是唐太宗时期,南洋诸国(婆利、罗刹、林邑国等)使臣千里迢迢赴唐朝贡的真实场景。宫廷画师阎立本以笔为史,将这“万国来朝”的盛况定格在传世名作《职贡图》的绢帛之上。

▲阎立本《职贡图》(局部),台北故宫博物院藏。

然而,这幅画卷所展现的,仅仅是唐太宗文治武功的惊鸿一瞥。北方的草原上,彪悍的突厥、回纥、契丹、奚、室韦等草原游牧民族政权,此刻也纷纷归顺。

有着“天可汗”之尊的唐太宗,以“华夷一家”的包容理念,将这些族群及其后代最终融入中华民族的壮丽史诗之中。

▲《长安三万里》剧中的长安城。

(一)无论“夷狄”,都是一家人

初唐之时,勇猛的突厥骑兵曾威胁着大唐北方与西北疆土,而在大唐东北边疆又有奚、契丹、靺鞨、室韦等族群迫于突厥的压力,被迫随突厥兵一同征战。

贞观三年(629年)十一月至四年三月,十余万唐军在李靖、徐世勣等将领的指挥下,大败突厥颉利可汗部。

此役使突利可汗及许多突厥将领纷纷归顺唐朝,不可一世的东突厥从此式微。而那些从属于东突厥的回纥、奚、契丹、靺鞨、室韦也纷纷投向了唐朝的怀抱。

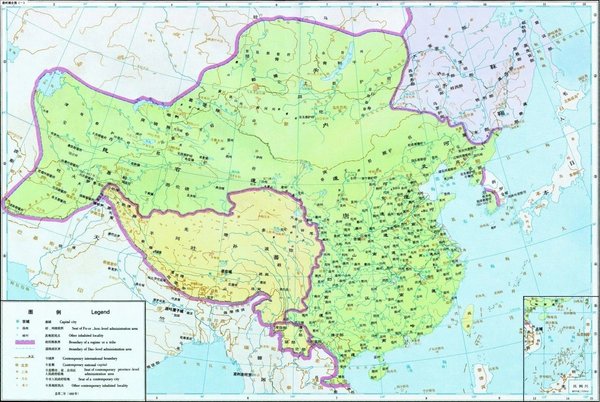

▲唐时期疆域全图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

在北方诸民族纷纷向唐朝示好的有利政治环境下,唐太宗抓住时机,提出:“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子,朕一一推心置其腹中。”(《资治通鉴·唐纪》)他以天下共主的胸怀宣告:“自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一”,这番掷地有声的宣言,将战国时代墨子“兼相爱”的理想化为现实,拉近了各族群间的心理距离。

同时,唐太宗彻底摒弃了传统中原史家所谓“蛮夷猾夏”的偏见,鲜明地提出了“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊”的观念,认为君主应该担心的是自己的仁德恩惠没有施及他们,而不要总是猜忌。只要仁德恩惠足够深厚,四方“夷狄”也能像一家人一样和睦相处。

这种“华夷一家”的理念与举措,对于打破各民族间的交往交流交融壁垒有重要的推动作用。

▲唐太宗立像。(图片来源:书格网)

在“华夷一家”理念的影响下,北方各民族对唐朝的向心力显著增强,纷纷主动归附。

贞观四年(630年),突厥突利可汗归附唐朝。随后,唐朝在东突厥故地(南起阴山,北至大漠)设立了定襄、云中等六个都督府,实行羁縻统治,既保留其部落结构,又确保唐朝的宗主权。

贞观二十年(646年),突厥北部的回纥联合唐军击灭了薛延陀,主动上书请求内附。唐朝在其地(今蒙古国中北部)设置燕然都督府,授回纥首领为都督。

贞观二十二年(648年),契丹的窟哥等部向太宗请求归顺。唐朝将其领地(今内蒙古赤峰及西拉木伦河、老哈河流域)建置松漠都督府。同年,契丹南部的奚族首领可度者率部归顺,唐朝在其地(今河北北部至辽西)建置饶乐都督府。

这些羁縻府州的建立,使唐朝的统治范围向北大幅度扩展,同时促进了北方各民族与中原的经济、文化交流。

▲位于新疆吐鲁番市以西13公里处的交河故城遗址。唐朝治理西域时期,中央政府将主管西域的第一个军府建置——安西都护府设在交河城,开辟了西域治理的新纪元。(图片来源:视觉中国)

据《通典》记载,贞观年间归附唐朝的塞外部落及突厥降众达120余万人,均被安置于边疆州县。各部落首领纷纷赴长安朝觐,请求唐太宗接受“天可汗”的称号。

唐太宗起初笑问:“朕为大唐天子,还需行可汗之事吗?”在群臣和各族首领的拥戴下,他最终接受了这一称号。

从那以后,唐朝对西域、漠北的诏书均以“皇帝天可汗”署名。要是部落首领有去世的,朝廷必定下诏册立其继承者。

这一制度不仅体现了北方各族的政治归附和文化认同,更标志着“华夷一体”格局的形成——从以往各拥其主的松散藩属体制转向共奉唐朝为天下共主的统一秩序。

(二)你来我往,通商贸易促交融

北方游牧民族与大唐的融合绝非简单的政治臣服,更深层的驱动力离不开经济利益,因为与中原的贸易往来直接关系到整个族群的生存与发展。

《新唐书·突厥传》记载,早在武德七年(624年),突厥颉利可汗就请求与大唐互市。次年(625年),吐谷浑、突厥再次请市,《唐会要》明确记载朝廷“诏皆许之”。

这种贸易对双方都至关重要:北方农耕区因战乱缺乏耕牛、马匹,而游牧民族则急需茶叶、盐及丝绸等生活必需品。

▲唐代绢画《弈棋仕女图》局部之《托盏侍女图》。该画出土于新疆吐鲁番的阿斯塔那187号墓。仕女手持盏托和盏,为对弈的主人进茶,反映出唐代饮茶已风行西域地区。(图片来源:新疆维吾尔自治区博物馆)

为规范贸易秩序,贞观六年(632年)唐朝又设互市监,专门掌管与边疆民族的贸易事务,对牲畜交易的管理尤为严格,如上等马匹一定要输往长安,其余牲畜可卖给边疆的牧人。

参与互市贸易的人员需持“过所”(相当于营业执照),交易内容也极具特色:中原地区主要出售枣、栗、谷物等农产品,以及契丹人酿酒必备的酒曲;游牧民族则提供名马匹、皮革、角弓等特产。

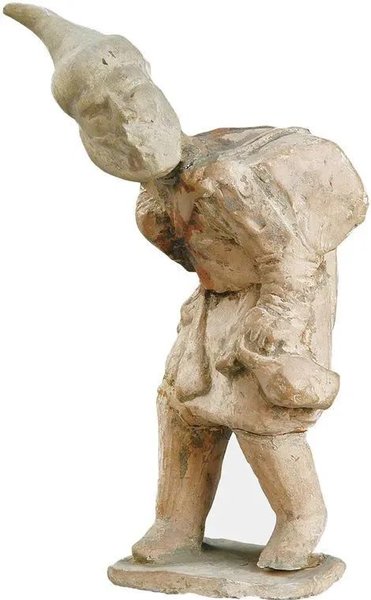

▲唐代背囊胡商俑,洛阳博物馆藏。

民间的互市烟火气十足,朝贡贸易则更具政治意义。据《旧唐书》记载,贞观二年(628年),唐太宗亲至营州接见契丹首领及老人等,赐给契丹部落各类物品,并封其首领窟哥为左武卫将军。此后契丹与奚人渠帅多次来朝或遣使朝贡方物。

次年,室韦“遣使贡丰貂,自此朝贡不绝”。回纥也遣使来朝并贡纳方物,到唐中后期更发展出规模庞大的绢马贸易。

跨地域的交往,交通也是关键。贞观二十一年(647年),回纥等向唐太宗请求开辟“参天可汗道”,设置驿站,以更方便地前往长安朝贡,将游牧区与中原紧密连接起来。

通过互市、朝贡等活动,北方游牧民族与中原农耕民族之间逐渐形成了持久而紧密的经济联系。这种基于互补性的经济交流,不仅实现了双方资源的优化配置,更推动了北方地区与中原地区的经济交融进程。

(三)甥舅之谊,胡风汉韵交辉映

唐太宗以开放包容的民族观念和行之有效的民族政策,巩固并发展了“怀柔万国夷”的统一多民族国家格局。其中,和亲政策更是成为连接游牧文明与农耕文明的重要桥梁,促进了两种文明的共生共荣。

归顺的突厥人很早就欲与唐朝联姻。贞观四年(630年),突厥贵族阿史那忠因擒获颉利可汗有功,唐太宗遂将宗室女定襄县主许配给他。

贞观十年(636年),唐朝又以衡阳公主嫁于突厥处罗可汗次子阿史那社尔。阿史那社尔去世后,没有选择归葬突厥,而是与公主合葬于昭陵,彰显了对中原文化的认同。

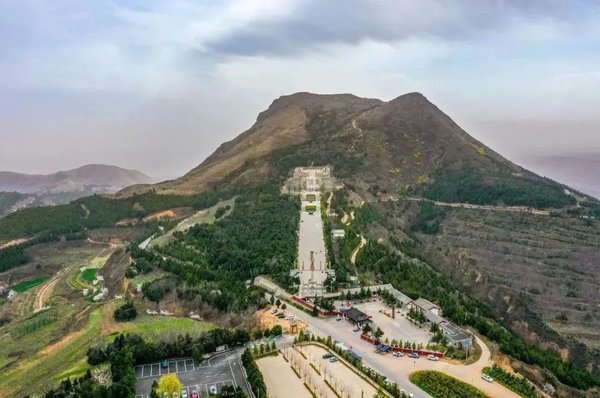

▲昭陵航拍图,阿史那忠是陪葬唐太宗昭陵的少数民族将领之一。(图片来源:文物陕西微信公众号)

至贞观末年,九江公主又嫁与突厥首领执失思力,执失思力拜驸马都尉,封安国公。根据出土的唐代突厥贵族阿史那公(摸末)及其子阿史那施(勿施)的墓志铭记载,可知阿史那公也与唐皇室女平夷县主结为连理。

这些肩负政治使命的公主,实则是文化的使者,正如唐诗所言:“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。”她们不仅带去了中原的礼仪文化,也促进了游牧民族文明的传播。

▲唐三彩载乐骆驼俑,陕西历史博物馆藏。(图片来源:澎湃网)

这种文化交流具有双向性,既有北方游牧民族对中原农耕民族伦理观念、文学艺术、风俗习惯的积极吸收,也有中原农耕民族对于北方游牧民族优秀文化的学习借鉴。

陕西西安何家村出土的唐代鎏金舞马衔杯纹银壶,其造型源自北方游牧民族用于盛奶的皮囊壶,正是唐代中原文化与契丹文化交流的实物见证。

▲唐鎏金舞马衔杯纹银壶,陕西历史博物馆藏。

唐太宗“华夷一家”的开放理念,开创了中华民族多元共生的政治新格局。有唐之世,不少民族才俊得以在中原施展抱负:唐玄宗时期的突厥人猛将哥舒翰、高句丽人高仙芝成为一代名将;唐德宗、宪宗时的宰相于頔为鲜卑人;著名诗人元稹为鲜卑人……这些杰出人才的出现,与唐太宗开明的民族政策密不可分。

从政治整合到经济交融,再到文化共生,唐太宗的民族治理智慧不仅为后世树立了典范,更在文化心理层面为中华民族共同体的形成奠定了基础。这种跨越千年的政治智慧,至今仍具有重要的借鉴意义。

漫漫长安岁月里

唐太宗挥就“天可汗”的传奇

如春风化雨

将各族儿女写进同一卷壮丽史诗

你可知道,你的家乡

在唐朝属于哪个“道”?

你的家族里

又有怎样的民族融合故事?

欢迎在评论区和大家聊聊哦!

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com