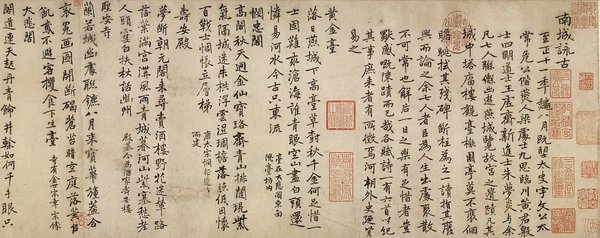

1923年,爱新觉罗·溥仪以赏赐之名将宫中的一幅《南城咏古诗帖》交由弟弟溥杰带出宫。在经历了半个多世纪的变迁之后,1999年岁末,故宫博物院以重金购回这幅字帖,使之复归紫禁城。

这是一幅纸本行楷书法帖,帖上钤有乾隆、嘉庆、宣统御府鉴藏印多方。启功先生对这幅字帖评价很高,认为其不仅具有艺术价值、文献价值,而且是中国各民族交流融合的珍贵资料。

该帖的作者是元代著名诗人——廼(nǎi)贤,写下这幅字帖时,他43岁。

他用诗文称赞岳飞等忠君爱国的典范,也用诗文生动刻画家国图景。如果我们深入了解廼贤的生平,就会在他身上发现,元朝士人用手中的妙笔,践行了“百炼丹心惟报国,一簪华发为忧民”的理想抱负。

▲《南城咏古诗帖》卷,元,廼贤书,行楷,纸本,纵23.5厘米、横156.6厘米,是廼贤存世的重要作品之一。(图片来源:故宫博物院官网)

(一)廼贤是谁?

廼贤(又称迺贤、乃贤、纳新),字易之,是西域葛逻禄部后裔。成吉思汗西征时,居住在新疆阿尔泰山之西的葛逻禄归附蒙古,并随成吉思汗东征西战,廼贤先祖也在此列。

廼贤家族迁入中原后在南阳(今属河南)生活,故廼贤自称“南阳廼贤”。后来,廼贤家族迁居至鄞县(今属浙江宁波)。

▲鄞县,浙江宁波古县名,图为今浙江宁波市鄞州区东钱湖。(图片来源:宁波市鄞州区人民政府网)

从年幼时起,廼贤就对诗书非常热爱,并幸运地受教于乡贤郑觉民。郑觉民是一位学识渊博之人,经史、传记、诸子百家,无所不知。郑觉民以儒家的处事方式教导廼贤,儒家的思想也在潜移默化中影响着廼贤。

怀揣着对诗歌的满腔热爱,廼贤还曾向“乡之负重望者”高岳求学。在高岳的指导下,廼贤常常在庭院中踱步沉思,反复琢磨诗句的韵味与意境。

廼贤非常敬仰岳飞精忠报国的爱国精神,并将之视为榜样,他在《岳坟行》中称赞道:“岳王烈烈真丈夫,材兼文武唐汉无。平生许国胆如斗,誓清九庙迎鸾舆。”不难看出,忠勇的精神气质已经渗入这位诗人的血脉之中。

▲岳母刺字。(图片来源:杭州岳庙)

元末,倭寇侵犯我国沿海地区,廼贤在诗文中怒斥倭寇的侵略行径,赞美浴血奋战、舍身为国、抵御外辱、捍卫民族尊严的各族爱国将士。

在追挽完者都元帅的诗文中,廼贤写道:“日本狂奴扰浙东,将军闻变气如虹。沙头列阵烽烟黑,夜战鏖兵海水红。”

“我亦慷慨人,投笔弃田里。平生十万言,抱之献天子。”这些诗文直抒胸臆地表达了廼贤的拳拳报国之心和忠君爱国的深厚情感,凸显出了他对国家和民族的认同感、责任感与使命感。

(二)是文人,也是旅行达人

廼贤一生曾三次北上求仕:早年求学于国子监。至正五年(1345年),廼贤再次北上,在大都(今北京)期间,他与多民族士人相交甚善,并曾随皇帝的巡幸队伍去过上都(今内蒙古自治区正蓝旗境内)观礼,写下不少诗作。至正二十二年(1362年),已到晚年的廼贤出任翰林国史院编修官。

正因仕途不顺,廼贤一生中大部分时间或是奔波于途,或是漫游于山水之间。与历史上诸多文学家一样,廼贤也乐于寄情山水,在远游中寻找灵感。

至正五年(1345年),他从浙江北上,寻访古迹。游历中,廼贤或从各种地图、典籍和地方方志里挖掘内容,或向了解情况的人士打听求证。对于那些流传下来的风尚习俗,他都会仔细考证一番,并把这些认真地写进书里。

廼贤在旅途中的所见所闻所感,成就了罕见的少数民族文人游记——《河朔访古记》。该书涉及多处古迹、景物、风俗,既有考证,也抒发感慨,内容丰富翔实,是廼贤史学成就的集中体现。

▲《河朔访古记》。(图片来源:光明网)

廼贤笔下的江南春色,柳绿花红,充满明媚生机,“丝丝杨柳染鹅黄,桃花乱开临水傍”。夏天则是“五月荷花红满湖,团团荷叶绿云扶。女郎把钓水边立,折得柳条穿白鱼”。

在北方,廼贤领略了巍峨的名山大川,他笔下的北邙山“高云嵯峨”,泰山“芙蓉拔地白云晴,七十二峰相对青”,居庸关“叠嶂缘青冥,峭绝两崖束。盘盘龙虎踞,岑巘互回伏”……一字一句,尽显壮美雄浑。

▲泰山美景。(图片来源:文旅泰安)

“秋高沙碛地椒稀,貂帽狐裘晚出围。”廼贤的《塞上曲》描写了边塞各民族质朴欢乐的生活场景。“马乳新挏玉满瓶,沙羊黄鼠割来腥。蹋歌尽醉营盘晚,鞭鼓声中按海青”,生动再现了游牧文化的意象。

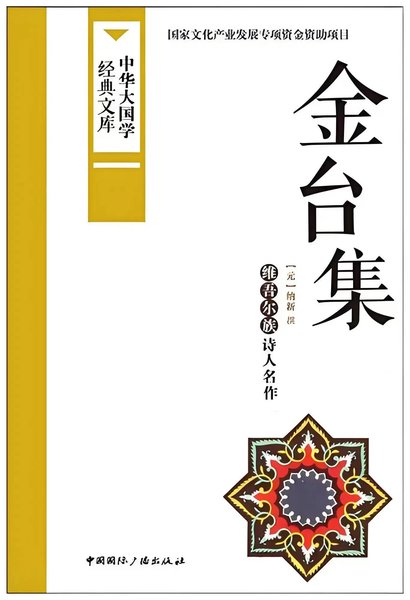

在游历大江南北的同时,廼贤与各族友人广泛来往。据《廼贤诗文研究》统计,《金台集》共两百余首的诗歌作品中,有一半以上的诗歌都涉及到他结交的各族贤友。

▲《金台集》。(图片来源:中图网)

(三)妙笔之中有苍生

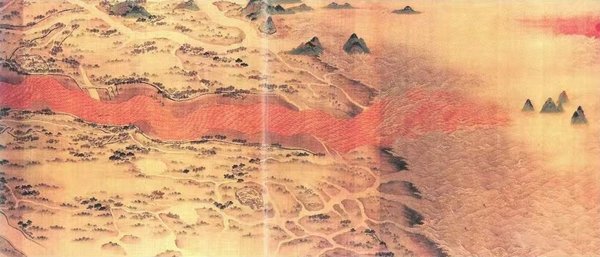

元朝末年,社会局势动荡不安,百姓苦不堪言。廼贤的诗文真实记录了当时的社会面貌,让我们看到黄河两岸穷苦百姓“年来河流失故道,垫溺村墟决城堡。人家坟墓无处寻,千里放船行树杪”的悲惨遭遇,也见到“疫毒四起民流离”“骨肉生离岂足论,且图偿却门前债”的悲伤景象,发出了“何人肯忧国,得似董贤良”的忧国之叹。

▲清康熙绘本《黄河图》下河与海口形势。(图片来源:故宫博物院院刊)

面对风雨飘摇、动荡不安的时局,廼贤一首“安得四海康且阜,五风十雨斯应期。长官廉平县令好,生民击壤歌清时”表达了各族民众对社会和谐与幸福生活的向往,也展现了廼贤忧国忧民的文人情怀。

“自欲全忠义,谁能顾死生”,这是廼贤对忠臣义士的称赞,是他自己的人生信条,也是同时代其他文人的共鸣和心声。

元朝时期,多元文化的相遇让各民族的交往交流交融广泛深入,对中华文化的认同也进一步增强。在频繁的文化互动之中,少数民族诗人的作品被文坛广泛接受认同。与此同时,儒家文化的熏陶浸染,更使少数民族诗人的作品饱含家国大义。

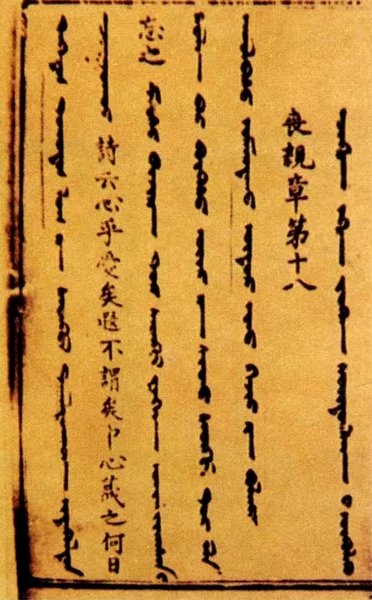

▲元代汉蒙合璧《孝经》书影(元刻本)。(图片来源:视觉中国)

贯云石的《双调•水仙子•田家》、泰不华的《衡门有馀乐》,表达了对农耕田园生活的喜爱,以及边疆族群对中原耕读传家理念的吸收和接纳。萨都剌《过居庸关》中对战争暴虐的控诉、百姓疾苦的悲悯与对国家太平的深切渴望,反映了少数民族士人浓厚的家国情怀与家国忧思。伯颜(子中)《挽余廷心》中的“义重身先死”,则是对忠勇爱国行为的赞扬,反映了对儒家忠孝治国理念的内化与信念。

在这些文士身上,我们可以真切地感受到,元代各民族交往交流交融达到了新高度。正如《中华民族共同体概论》中指出:“元朝上承宋金以来的文化传统,釆取开明的包容政策,有助于各族相互学习借鉴彼此创造的优秀文化成果,有益于在新的时代背景下广采外来文化的精华优长。各族人民通过密切的交流互动,在相互学习过程中,共同创造着中华民族的物质文明与精神文明。”

(作者简介:马少卿,西北民族大学铸牢中华民族共同体意识研究院教授,博士生导师;徐丹,西北民族大学硕士研究生。本文系国家社科基金项目(22BZJ034)阶段性成果。)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨和美丽江的三重密码

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com