渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

阳春三月,在渭城(今咸阳)西郊,王维手执琵琶,用《伊州曲》的曲调弹唱了为送别挚友远行而作的《送元二使安西》。

琴声如泣,歌声如诉,一曲唱完,满座动容。

一首《送元二使安西》唱尽了王维的离别愁绪,也唱响了伊州乐在中华大地的千年回响。

那么,“伊州乐”到底是一种什么样的乐曲?又为何会传唱千年、经久不衰?

▲王维像。(图片来源:敦煌阳关景区)

(一)多元的交响:

伊州乐与摩诃兜勒的千年传承

伊州乐的曲调,正是源自西域哈密绿洲的古老乐种——摩诃兜勒。

“摩诃”出自梵语,意为“大”;“兜勒”是古代西域的一个国名,亦称“兜怯勒”或“兜怯罗”,或与“吐火罗”(Tocharian)地区有关。由此推断,摩诃兜勒可能是古代吐火罗地区的一种乐曲。

据《古今注》记载,张骞出使西域后带回了西域的音乐文化,摩诃兜勒就是其中之一。

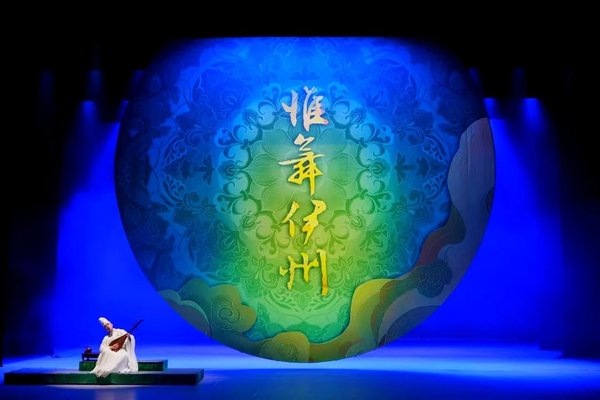

▲大型乐舞诗剧《惟舞伊州》演出现场。该剧追溯了“伊州乐”源于汉代流行于哈密一带的《摩诃兜勒》大曲,历经魏晋南北朝和隋代的演变,至唐朝初期形成成熟艺术形式的历程。(图片来源:阿勒泰新闻网)

连接西域与河西走廊的哈密绿洲是摩诃兜勒传播的重要节点。摩诃兜勒在哈密绿洲生根发芽,融入当地文化,成为当时西域音乐文化的重要形式。

西汉时期的音乐大师李延年随军到哈密后,被摩诃兜勒吸引,他根据摩诃兜勒创作了“二十八解”军乐,用于边将扬威振武。

经由朝廷派驻西域的官兵及丝绸之路商人的口耳相传,摩柯兜勒在汉代便传播至中原。历经魏晋南北朝和隋朝的演变,至唐代,摩诃兜勒与中原音乐技艺进一步融合,发展成为更为成熟的艺术形式——伊州乐。

▲《惟舞伊州》演出现场。(图片来源:哈密零距离)

唐玄宗时期,西凉节度使盖嘉运将伊州乐敬献朝廷,经过教坊改编后,成为宫廷市井广为流传的音乐形式。

贞观年间,哈密由伊吾改名为伊州,其音乐也正是这一时期被冠以“伊州乐”“伊州曲”或“伊州大乐”。

岁月流转,伊州乐并未随着唐朝的结束淹没于历史长河,而是在西域地区继续发展与演变。在哈密绿洲之上,这片文明交融的沃土再次展现了它的独特魅力。

▲哈密木卡姆传承中心。(图片来源:哈密文旅)

伊斯兰文化于公元15世纪初传入哈密,之后便与当地维吾尔族传统文化、中原传统文化相互交织与碰撞,使伊州乐以一个轻盈的转身而脱胎换骨——哈密木卡姆出现了。

哈密木卡姆保留了伊州乐的套曲结构,内容和风格上融入了维吾尔族民间音乐的元素,形成了热烈、奔放的艺术风格。它既保留了古代西域音乐的特征,又展现了哈密绿洲维吾尔族文化的独特魅力。

至今,哈密木卡姆仍是维吾尔族传统音乐的重要组成部分,它通过口传心授的方式代代相传,尤其在老一辈维吾尔族民间艺人中得到了较好的保存。

▲哈密木卡姆表演。(图片来源:哈密文旅)

部分维吾尔族老人至今仍会吟唱双语哈密木卡姆,“昔克牙甫——门关上,契拉央朵——灯点上,克格孜沙浪——毡铺上,牙单朵翁——铺盖上”,这样的歌词不仅展现了维吾尔语与汉语的双语交融,也蕴含着深厚的多元文化交融的历史内涵。

(二)绿洲的奇迹:

多元文化交汇之地

哈密坐落于新疆最东端,雄踞天山南北之要塞,地理位置得天独厚。这里古称西漠(西膜)、古戎地、昆莫、昆吾,汉代称伊吾或伊吾卢,唐称伊州,元称哈密力,明以后称哈密。

哈密绿洲是西域历史悠久的大型绿洲之一,承载着古今无数旅人的梦想与足迹。

唐贞观三年(公元629年),玄奘自长安启程,穿越狭长的河西走廊后已疲惫不堪。

为躲避酷暑,他昼伏夜行,继续向西域方向前行。从瓜州到高昌国,需穿越八百里“莫贺延碛”沙漠,途中经过玉门关,翻越五峰,跋涉流沙,他几度濒死。

▲噶顺戈壁(即唐代的“莫贺延碛”)。(图片来源:中国国家地理)

经历五天四夜的干渴后,玄奘终于在哈密寻得甘泉,西行求经之路才得以继续。

玉门碛远度伊州,

无数瓜畦望里收。

天作雪山隔南北,

西陲锁钥镇咽喉。

清朝史地学家祁韵士所作之诗,精准地描绘了哈密的地理位置及其在交通上的举足轻重。

从汉代丝绸之路的重要节点,到唐代安西四镇的军事重镇,再到清代平定准噶尔后的边疆枢纽,直至现代兰新铁路和连霍高速公路的交汇点,哈密始终是中央王朝通往西域的咽喉要地,紧密连接着中原与西域的广袤地域。

▲哈密东天山景区。(图片来源:哈密文旅)

先天独特的地理位置,让哈密成为古代东西方世界交流的桥梁与枢纽之一。古代草原丝绸之路与陆上丝绸之路在此交汇,向东延伸至蒙古草原与燕京,向东南可抵达长安、洛阳,而向西则与遥远的欧洲紧密相连。

通过哈密,中国的丝绸、纸张、印刷技术传向西方,同时中亚的天文学、医学和草药学也进入中国,推动了东西方文化的深度互动。

千百年来,多元文化在这里交汇、碰撞、融合,形成了独特而包容的文明底色。

▲哈密巴里坤东破城子。(图片来源:哈密文旅)

矗立千年的汉碑、富有生命力的左公柳,以及日常饮食中的烤包子、拉条子、葡萄干、石榴汁……无论是艺术、建筑还是饮食,哈密都展现出一种开放与包容的姿态,成为东西方文明交融的璀璨明珠。

哈密绿洲,它滋养了生命,传承了精神。见证了中华文明兼容并蓄的永恒魅力,留下了跨越千年的文化瑰宝。

(作者单位:西安外国语大学研究生院、中亚·环里海研究中心)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨我们身边的“完颜”后裔

- 后一则: 道中华丨如何正确理解中国历史上的“民族融合”?

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com