万历三十五年(1607年)秋的一个夜晚,赫图阿拉城(位于今辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇)的天空突然“炸”了:一条拖着尾巴的亮星横空出世,连续八晚闪耀天际。全城百姓无不惊叹,纷纷变身“观星达人”。

正当大家满脑子问号,不知所措时,一位男子站了出来:“莫慌,此乃彗星也……”努尔哈赤闻言,不禁赞叹:“师傅果然博学,上知天文下知地理,快给咱们讲讲!”

努尔哈赤竟有师傅?您不要惊讶,这位师傅不仅是努尔哈赤的启蒙导师,后来更成为女真贵族们的家庭教师。他,就是来自江南的浙商——龚正陆。这段鲜为人知的师生渊源,在满族口述史中代代相传。

透过龚正陆等汉人的故事,我们可以看到,女真崛起并非单纯的“武德充沛”,背后更有着中华传统文化的加持。

▲AI制图

(一)“浙商竟能当国师”

努尔哈赤统帅大军在辽东地区征伐,一日,大军行至凤凰城(今辽宁省凤城市)附近。在一座寻常不过的泥巴茅草屋前,一副褪色的对联引起了努尔哈赤的注意。其上书云:

三顷薄田半供衣食半供赋

两间茅屋一藏禾稼一藏书

此时,一中年男子被驱离院落。他不同于寻常农夫的粗鄙,举止间流露出文人特有的儒雅气质。此人正是龚正陆。这便是满族口述传说中二人初次相见的场景。

▲AI场景图

龚正陆是浙江绍兴府会稽人,自幼熟读四书五经,少年时通过州县考试成为秀才,但屡次科举不第,最终弃文从商。

《李朝实录》中曾载:“汉人龚正陆者,掳在其中,稍解文字。”龚正陆虽非大儒,但对于当时文化水平较低的女真人而言,他的学识仍远超努尔哈赤所接触的范畴。

▲努尔哈赤。(图片来源:故宫博物院官网)

龚正陆因精通多种语言,被努尔哈赤授以“文学外郎”的称号,并帮助后金处理外事事务,职掌文书,参与接待朝鲜、明朝使节。当时凡建州与朝鲜、明朝的公文,几乎皆由龚正陆以汉文书写。

在后金崛起的历史中,中原文化的影响起到了举足轻重的作用,而龚正陆这位“国师”级的人物,更是推动后金女真人逐步掌握汉文、深入研读汉文典籍的关键人物。

《李朝实录》记载“老乙可赤号为师傅,方教老乙可赤儿子书,而老乙可赤极其厚待”,这其中“老乙可赤”即努尔哈赤。龚正陆又摇身一变成为皇家“家庭教师”,皇太极、多尔衮等清朝未来的杰出人物都曾为其门生。

▲影视剧中的皇太极(右)与多尔衮(左)。(图片来源:豆瓣网)

皇太极自幼受教于龚正陆等汉人文客,在其执政之时已经粗通汉文,同时在潜移默化中受到儒家文化的浸润,儒家治国理念在他后续执政的各方面皆有体现。如他在同朝鲜国王李倧信件往来中曾经写道:

古云:天下者,非一人之天下,乃天下人之天下。

匹夫有大德即为天子,天子若无德,即为独夫。

这些言论,已逐步彰显出儒家治国理政之道义。

(二)“一座书院启国运”

数百年前,每当晨曦初照,赫图阿拉城南便回响着清脆的诵读声。努尔哈赤特为其子嗣与贵族后代筑造了兴京启运书院,这一学府在后金时期享有至高地位。

书院不仅启蒙幼童识字习文,还深入传授治国理政与军事战略之道。历史上,摄政王多尔衮、豫亲王多铎的求知之旅均始于此地。

而后金初期的四大贝勒——代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极,以及努尔哈赤的长子广略贝勒褚英,亦皆在书院中正式拜入师门,亲承师教。

书院的主持者乃数位才华横溢的汉人学者。其中,“首席教席”即由龚正陆担任;方孝忠、陈国用、陈忠等汉人儒士亦在书院中担任教习。他们传授文化知识,更传授治国平天下的智慧。

▲兴京启运书院光绪二十一年(1895)毁于日俄战争,1999年复建。(图片来源:赫图阿拉城官网)

天命十一年(1626年),努尔哈赤逝世后,其子皇太极被拥立为汗,并宣布次年改元“天聪”,从而开启了他的统治时代。皇太极自幼在兴京启运书院深受汉文化的熏陶,这使得他的执政理念与其父有所不同。

为强化内部凝聚力,皇太极于天聪九年(1635年)改族名“女真”为“满洲”。与此同时,皇太极在执政中采取优礼汉官的政策,汉人士子、官员不断进入后金政权核心。后金天命年间投奔的范文程、鲍承先、宁完我、石廷柱、马光远等人,大多是在皇太极时期得到重用。

同时,皇太极也广纳汉臣的建议, 确立了“参汉酌金”“陶熔满汉”的思想。他效仿汉人君主统治而建立起来自己的一套制度,“立皇权, 建三院, 设六部,兴科举”。

这一制度极大地提升了满洲封建化进程的速度, 并为后来入关后清王朝迅速适应更广阔地域的统治奠定了坚实基础。

在思想上,皇太极视孔子为至圣先师。早在开创大业之初,他便崇文重道,于盛京(今沈阳)建立了孔子庙,并派遣大学士范文程前往祭祀。

▲盛京文庙旧影。(图片来源:罗云天著《穿越盛京秘境》)

尊孔祭孔,作为中原王朝政治与文化制度的核心要素,早已深入人心。皇太极的此举不仅是对自努尔哈赤以来吸收汉文化传统的延续,更是满洲贵族在政治和思想层面全面认同儒家思想、主动融入中原文化体系的标志性事件。

这一举措为清朝后来推行“文治”及崇儒重道的文化政策奠定了坚实的基石,开启了满汉文化融合的新篇章。

(三)“一部名著成兵书”

《三国演义》作为四大名著之一,可所谓无人不知,无人不晓。但你可知晓在后金,它曾被奉为兵法圣典吗?努尔哈赤和皇太极多次带兵出征夺取胜仗,都离不开《三国演义》中的谋略。

努尔哈赤喜读《三国演义》。当时,后金女真人的文化水平普遍较低,而《三国演义》以其通俗易懂的语言风格更能被努尔哈赤所接受。他深入研读此书,汲取其中的军事策略和实战经验。

万历四十七年(1619年),明朝集结了全国精锐部队,并联合朝鲜等盟军,号称四十七万大军,兵分四路向辽东发起进攻,目标直指赫图阿拉,意图一举围歼后金。

▲萨尔浒之战作战示意图。(图片来源:《清代辽宁全史:军事卷》)

面对强大攻势,后金兵力有限,明显处于劣势。然而,努尔哈赤采取“任尔几路来,我只一路去”的战术,集中兵力,逐个击破。最终,他在萨尔浒之战中以少胜多,创造了军事史上的奇迹。

这一胜利,离不开努尔哈赤从《三国演义》中汲取智慧,并将其运用于实战的努力。

“有其父,必有其子”,皇太极曾仿效《三国演义》中蒋干的计策,巧妙地策划了一场“离间计”,害死了明朝的戍边大臣袁崇焕。

▲《三国演义》中“蒋干盗书”故事成为后世形容因轻信他人而中计的经典典故,体现了书中谋略运用的精妙之处。图为戏剧群英会中“蒋干盗书”剧照。(图片来源:央视频)

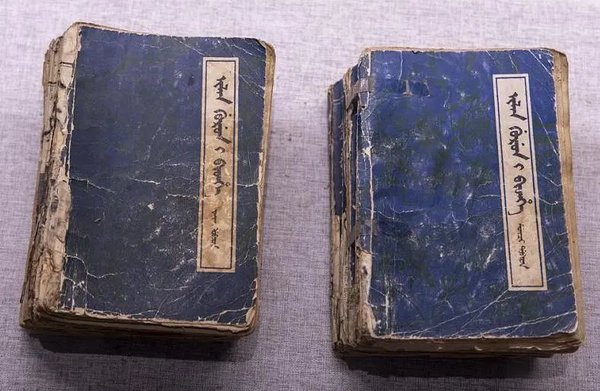

为了让不懂得汉文的满洲将领能够学习《三国演义》中的军事谋略,皇太极于崇德四年(1639年)命大学士达海将《三国演义》译为满文,以供将领研读。

然而,翻译工作在皇太极执政期间未能完成,直至顺治年间,多尔衮又命满洲学士查布海继续翻译。

顺治六年(1649年),“着译《三国演义》,刊刻颁行”,“国初满洲武将不识汉文者,颇多得力于此”。

▲新疆伊犁哈萨克自治州博物馆“中华民族共同体展览”中的满文版《三国演义》。(图片来源:视觉中国)

一位浙商的智慧身影,一座书院的琅琅书声,一部典籍的深沉内涵,这些在历史长河中看似微小的细节,却是满洲贵族学习中原文化的生动写照。

崇尚儒学,文教蔚兴,为清廷入主中原、开创大一统格局奠定了文化基础,并提供了执政理念的支撑。

(作者简介:孙守朋,大连民族大学中华民族共同体研究院教授,硕士生导师;李云峰,大连民族大学中华民族共同体研究院硕士研究生)

监 制 | 闫 永 肖静芳

审 核 | 清 风

统 筹 | 王彦龙

责 编 | 许玲玉

制 作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com