在南宋与金朝对峙的岁月中,金兀术(完颜宗弼)无疑是一个极具影响力的关键人物。然而,当人们翻开相关史料时,心中往往会升起一丝疑惑:这位金朝名将为何还有个汉名“宗弼”呢?

事实上,金国高层几乎人人都有汉名。例如,金熙宗早逝的长子汉名唤作“济安”、海陵王的四子滕王汉名为“广阳”、金太祖的庶长子汉名为“宗干”……

那么问题来了:为什么在金宋势同水火的背景下,金人却如此热衷于起汉名呢?那些“完颜氏”们,最后又都去哪儿了?

▲金国名将完颜宗弼像。(资料图)

(一)皇族带头,改姓风潮席卷女真各部

女真人作为我国古代北方的游牧民族,世代生活在“白山黑水”之间,以渔猎为生,保持着鲜明的民族特色。

1115年夏历正月元旦,完颜阿骨打在“皇帝寨”(今黑龙江哈尔滨)称帝,建立金朝,女真人迅速崛起,先是灭掉辽朝,随后又攻破北宋,形成了与南宋对峙的局面。

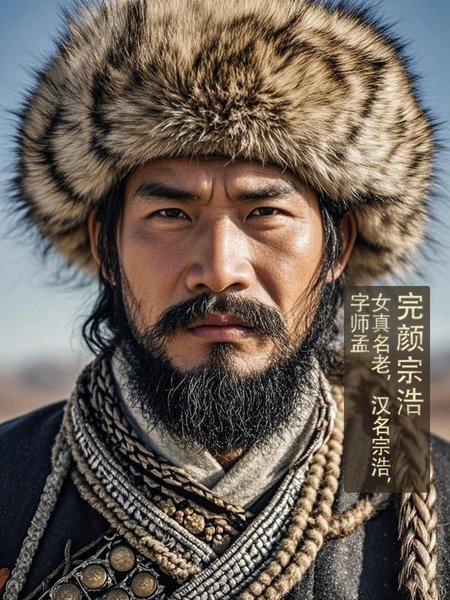

▲金、南宋时期形势图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

在南下中原的过程中,女真人逐渐在黄河流域形成了与各族交错杂居的局面。

海陵王完颜亮迁都燕京(北京)后,还将大量汉人迁入东北,同时促使女真贵族大量南下,与当地汉人混合融居。

人口迁徙加上愈发广泛的族际通婚,使得女真人充分浸润在中原文化之中。

而实际上,金国从其开国皇帝完颜阿骨打起兵建国时,就因吸收了辽东地区众多汉人和汉化渤海人的加入,具备了一定程度的汉化。

金国之前的少数民族政权,就大多有改用汉姓汉名的习惯。如建立前赵的匈奴贵族大多改刘、万、金等姓氏;建立北魏的拓跋鲜卑在北魏孝文帝的汉化改革中,改为元、陆、穆等姓氏。

金国也不例外。立国后,走在潮流前沿的完颜阿骨打寻思起一个汉姓来促进身份认同。最终,他根据汉化渤海人杨朴的提议,选了“王”这个尊贵霸气的姓氏,并在正式文书上为皇帝以下宗室成员皆冠汉名。

▲金太祖完颜阿骨打画像。(资料图)

作为皇帝,起个什么汉名好呢?阿骨打这辈用“日字头”,给自己取名为“旻”,其弟金太宗吴乞买取名为“晟”,这两字有疆土辽阔、光明旺盛之意;阿骨打的子侄辈则用双字名,第一字为“宗”,如完颜宗弼(兀术)、完颜宗望(斡离不)、完颜宗翰(粘罕)等。

就这样,在皇室贵族和宗室成员的引领下,金朝官员阶层和民间社会也逐渐兴起了改汉姓、取汉名的风潮。

▲电视剧中的金太宗完颜晟。(图片来源:豆瓣网)

费孝通曾指出,“鲜卑人改胡姓为汉姓的方法主要用谐音……而女真人改汉姓有谐音者……也有取义者”。比如,如完颜氏改为“王”“汪”“陈”等姓,徒单氏改为“杜”“单”姓,纥石烈氏改为“高”姓,兀颜氏改为“朱”姓等。

到了金朝中期,汉名逐渐普及。这一时期女真人的姓名特点是出生时由父辈取女真名为“小名”,成年后再取汉名作为“大名”。如金世宗的二子金显宗女真名胡土瓦,成年后赐汉名允恭。

而到了金朝中后期,女真人改汉姓、着汉服的现象越来越普遍。有些女真人甚至只有汉名传世,如世宗诸子;一些女真士大夫还效仿汉风取字和号。

▲AI图:完颜宗浩,金代名将。

据记载,女真人改汉姓氏的有59姓。

在愈加深入的改汉姓风潮中,金朝的统治者们也并非没有一丝顾虑,他们有的担心这一趋势可能会冲击女真传统文化。

金世宗就曾对太子完颜允恭和诸王语重心长地说:“你们自幼习惯汉人的风俗,不知道女真纯实之风,至于文字、语言,也有不通晓的,这是忘本。”

▲北京市石景山区八角村金墓壁画《备茶图》,是金人生活的真实写照。(图片来源:故宫博物院官网)

为此,金世宗在科举中专门设立女真进士科,并于大定十三年(1173年)下诏禁止女真人改用汉姓。到了大定二十七年(1187年),朝廷再次颁布禁令,规定女真人不得改称汉姓、学南人衣装,违者将受到处罚。

然而,这些禁令并未能阻止女真人改汉姓、取汉名的趋势。中原文化以其深厚的底蕴和强大的吸引力,润物无声地将女真人纳入其怀抱,大量迁入中原的女真人也早已与汉人水乳交融,难分彼此。正如《金史》所言:“今皆一家,彼耕此种,皆是国人。”

(二)女真“姓氏革命”背后的社会变迁

女真人改汉姓,绝非简单的名字更换,而是对中原文化认同与接纳的体现,更是在中原社会寻求身份认同的重要举措。

作为金朝的统治民族,女真人面临着如何有效融入并管理广大中原地区的挑战。为了巩固统治,金朝统治者积极借鉴中原的官制礼仪,重用汉族世家,崇尚儒学。与此同时,人口迁徙和族际通婚更是从方方面面将女真人紧紧包裹在中原文化的浸润之中。

在语言文化层面,经过长期的交融,女真人大都学会了说汉语,其适用范围和重要性甚至在女真语之上。当沟通不便时,人们就直接用汉语沟通。如宋人许亢宗出使金朝时,在托撒孛堇寨见到渤海、高丽、女真、契丹等部族人,说“此地杂诸国风俗,凡聚会处,诸国人语言不能相通晓,则各为汉语以证,方能辨之”。

与此同时,承唐宋之风的金朝文艺,涌现了元好问、赵秉文、杨伯仁、宇文虚中等众多名士。“一代宗工”元好问更是金末诗文成就集大成者,以深厚的汉文化修养、开放圆融的文学理论,创作了许多脍炙人口的诗词,有词集《遗山乐府》传世。

金章宗本人也是宋徽宗瘦金体的“迷弟”一枚,书法简直以假乱真。

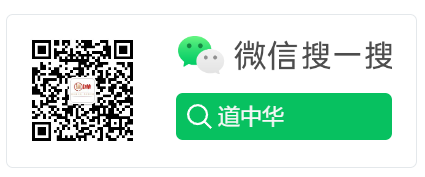

▲宋徽宗赵佶与金章宗完颜璟。(图片来源:搜狐号“古书画鉴藏”)

▲据专家考证,唐代张萱《捣练图》所写“天水摹张萱捣练图”瘦金体字迹(图左)、唐代李白书法《上阳台帖》写有“唐李太白上阳台”瘦金体字迹(图右),均为金章宗所写,未署款名。(图片来源:搜狐号“古书画鉴藏”)

除了语言艺术上的学习,女真人的服装也发生了明显变化。进入中原的女真妇女开始穿着汉式的长裙和宽袖衫,头饰也从简单的兽皮装饰变为汉式的发簪和头巾,“或裹逍遥巾,或裹头巾,随其所好”(《大金国志》)。

在这一时期的文书中,出现了🔍“雅歌儒服”的记载。宋代《三朝北盟会编》记载,金熙宗自幼学习汉文经史,“雅歌儒服、烹茶焚香、弈棋战象”,“宛然一汉家少年子”。

▲金代仕途青云壁画,高158厘米,宽151厘米,2007年繁峙南关村金代壁画墓出土,山西博物院藏。(图片来源:澎湃网)

经济领域同样见证了女真人的转变。他们开始广泛涉足农业、手工业和商业领域,不仅将北方的特产如解盐、皮毛、药材等运往南方销售,还学习汉人的农耕技术和纺织等手工技艺,甚至一度向南宋反向输出丝、帛、绢等。

绍兴和议后,宋金关系趋于稳定,双方互设榷场,贸易规模扩大。南宋的茶成为对金输出的大宗,备受女真人喜爱。

在礼俗生活中,女真人与中原文化的融合愈发显著。例如,女真人开始重视元旦、元宵、重阳等汉族传统节日,就连生日庆祝也融合了中原文化元素。

《松漠纪闻》记载,女真最初并不注重纪年,但随着时间推移,他们开始过生日,并且庆祝方式既有神圣的祭祀仪式,又有世俗的歌舞娱乐。

▲金代石雕飞天。图案中部为一佛教中的飞天女神,造型显然受到唐宋壁画中飞天的影响。女真人原信萨满教,金朝建立后,因受汉人、契丹人影响而崇信佛教和道教。(图片来源:豆瓣网)

与此同时,女真人的骑射、狩猎等技艺也被汉人所欣赏和学习,形成了双向的文化交流。这种文化的融合不仅减少了族群隔阂,还增强了女真人的文化自信心,使他们在中原社会中获得了更高的认同感。

由此可见,改姓不仅是名称的变化,更是文化认同和情感拉近的过程,充分反映出这一时期族群融合的自觉性、主动性和深入性。

从初期的上层阶级带头、女真名与汉名并行,到中期的汉名逐渐普及、女真名成小名,再到后期基本只用汉名,这一过程清晰展现了女真人对中原文化的接受和认同度的不断提高。

正如《中华民族共同体概论》所指出:金在辽的基础上进一步突破了农耕、游牧、渔猎的传统族群分布格局,人口流动在当时有了新的明显进展……随着生产生活方式的趋同,各族隔阂逐渐消弭,以致后来的元朝将华北的汉人、契丹人、女真人视为一体。

如今,曾经的“完颜”已化作颜、王、符、汪、完、魏、顾、院等汉姓,深深融入了中华大地,成为璀璨中华民族大家庭中的一员。女真人改汉姓的历程及金朝的开发经营,不仅深刻推动了民族融合与文化变迁,还丰富和深化了中华民族多元一体格局的内涵,促进了文化的多样性与包容性发展。

(作者介绍:陈晨,大连民族大学中华民族共同体研究院硕士研究生;孙守朋,大连民族大学中华民族共同体研究院教授。)

监 制 | 闫 永 肖静芳

审 核 | 清 风

统 筹 | 王彦龙

责 编 | 许玲玉

制 作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨中山先生,请看今日之中国

- 后一则: 道中华丨送元二使安西时,王维唱了什么送别曲?

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com