公元383年正月,前秦君主苻坚派大将吕光带兵七万远征西域,临行前还特意叮嘱,“朕闻西域有鸠摩罗什,深解法相,善闲阴阳,为后学之宗,朕甚思之”,意思是到了龟兹,一定要把鸠摩罗什这位高僧请到长安来。

但苻坚还未等到请来鸠摩罗什,就在淝水之战中大败,前秦灭亡。倒是征西域的吕光夺取凉州建立后凉,将鸠摩罗什带到了凉州。前秦之后兴起的后秦两代君主姚苌、姚兴也都曾派人请鸠摩罗什前往长安,但都被后凉方面拒绝。401年,姚兴发兵西征,大破后凉,这才得以将鸠摩罗什请到了长安。

那么,历经二十余年、让几代君王倾心的鸠摩罗什,究竟是什么人,他有什么魅力?

▲鸠摩罗什画像。(图片来源:纪录片《梦幻凉州》截图)

01 从一个人的龟兹,到世界的龟兹

鸠摩罗什是龟兹人,母亲是龟兹王的妹妹。鸠摩罗什母亲在怀胎时,常去雀离大寺(苏巴什)礼拜。鸠摩罗什7岁时跟着母亲出家,学习小乘佛教;9岁时,跟随母亲到罽(jì)宾(今克什米尔),这里是当时小乘佛教“说一切有部”的根据地。在罽宾三年的时间里,他陆续遇到几位研修大乘佛教的高僧,逐渐接受大乘佛教,放弃小乘立场。鸠摩罗什凭借大乘佛学“道震西域”,后来成为大乘佛教最富影响力的推动者。

20岁时,鸠摩罗什在龟兹受“比丘戒”,正式成为一位佛教僧侣。这不仅仅是他个人信仰的一次重大转变,同时也是龟兹王室和诸多信众信仰的一次深刻变革。

据说每当鸠摩罗什说法时,龟兹国王都会准备一个金狮子座,铺以大秦(古代中国对罗马帝国及近东地区的称呼)锦褥,请鸠摩罗什升座。国王甚至令王公贵族跪在座前,让鸠摩罗什踏着他们的肩背而上。龟兹王室支持鸠摩罗什的程度,可见一斑。

鸠摩罗什的这一转变不仅推动了大乘佛教在整个龟兹地区的广泛传播,而且其影响力远至中原地区,对佛教的传播与发展产生了深远的影响。

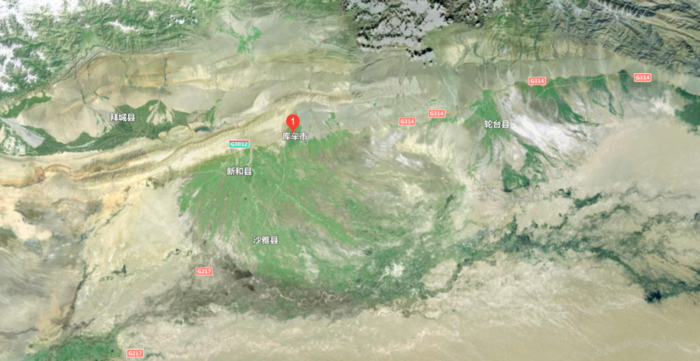

▲龟兹故城在今新疆库车市(图片来源:百度地图)

▲苏巴什佛寺遗址曾是龟兹古国著名的雀离大寺(图片来源:新华社)

鸠摩罗什所处的时代正值东西方佛教交流频繁、繁荣发展的时期。尽管当时中原政权局势动荡,处于天山南麓、丝绸之路北道要冲的龟兹,作为东西方文明交汇、民族融合的枢纽,仍然发挥着重要作用。季羡林先生曾言:“龟兹是古印度、希腊—罗马、波斯、汉唐文明在世界上唯一的交汇地。”

自汉代起,龟兹便成为中央政权治理西域的军政重地。《汉书·西域传》记载,龟兹距长安七千余里,户六千九百七十,人口八万余人,与西域都护府治所乌垒城相距不远。到魏晋南北朝时期,人口的大迁徙和文化的大融合进一步促进了各民族的交流互动。

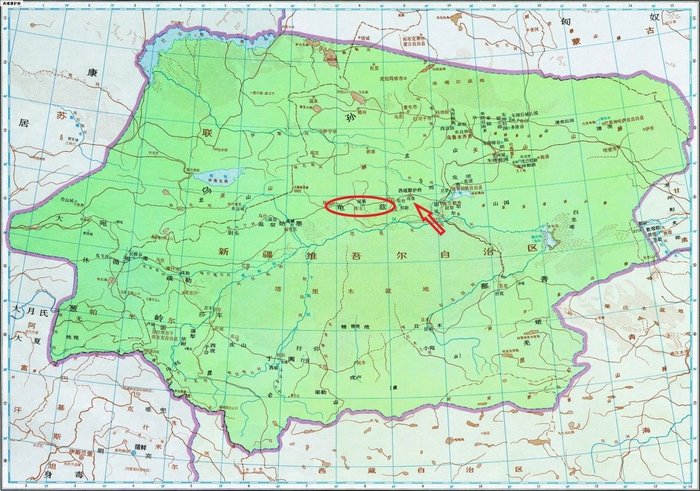

▲西汉时期的龟兹,与西域都护府治所乌垒城相距不远。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

佛教最初传入西域时,佛像往往呈现出深目高鼻的“胡貌”。但随着佛教在中原地区的传播与本土化,这些形象逐渐转变为更符合中原人审美的特征。与此同时,西域成为佛教思想交流的重要地区,佛经的翻译和研究在这里蓬勃发展。

西域僧人鸠摩罗什等高僧在佛教传播中扮演了重要角色,而中原僧人也通过西行取经,不断将西域地区的佛教文化带回中原。

作为东西方文明交汇点的龟兹,吸引了往来丝绸之路的商旅、使者、宗教传播者及各民族迁居者,多元文化在此碰撞融合,逐渐形成以中原文化为主、多种文化交融的格局。

佛教传入龟兹的同时,中原文化也对龟兹产生了深远的影响。自汉代起,汉语汉字作为官方语言文字在西域得到了广泛的推广,使得各民族之间的沟通更加便捷和顺畅,也促进了当地经济和文化的发展。

▲汉唐丝绸之路流通的龟兹五铢钱(又称“汉龟二体钱”),大多钱面书汉文篆体“五铢”二字,背面为龟兹文字。(图片来源:故宫博物院官网)

记录汉代龟兹左将军刘平国带部下在交通要道修筑关亭、关隘稽查行人商旅过程的《刘平国治关亭诵》石刻,全文用汉字书写;龟兹铸造的汉龟二体钱上兼有汉文、龟兹文的铭文;克孜尔石窟第222窟中有唐贞元十年(794年)的汉字题记;唐时大量中原僧侣来到西域,龟兹专门设置了汉文佛典译场,不少佛教场所的僧人们都流行用汉语诵读佛经。这些都表明中原文化对龟兹产生了深刻影响。

02 大漠瑰宝克孜尔,远播佛艺之美

谈及龟兹,必然要提到克孜尔石窟这座被誉为“大漠瑰宝”的石窟寺遗址。克孜尔石窟始凿于公元3世纪末至4世纪初,是中国较早、规模较大的石窟寺群之一,以其独特的洞窟形制和精美的壁画风格,成为佛教艺术与龟兹本土文化交融的见证,揭示了佛教向东传播的历史进程。

克孜尔石窟中的大像窟,以第47窟为代表。大像窟,又称大佛窟,是一种以凿刻和塑造巨型佛像为主要特征的洞窟形式。第47窟不仅是克孜尔石窟中规模最大、最具代表性的大像窟,其开凿时间也恰逢鸠摩罗什由小乘佛教转向大乘佛教,并在般若思想的研究上取得重大成就的时期。

▲克孜尔石窟大像窟第47窟(图片来源:三联生活周刊)

▲克孜尔石窟第171窟,为中心柱窟。(图片来源:三联生活周刊)

正是在这一时期,鸠摩罗什获得了“声满葱左,誉宣河外”的崇高声望。龟兹统治者为彰显大乘佛教的力量,耗费巨资修建了这些大像窟,体现了信仰与权力的双重需求。

《大唐西域记》记载,龟兹大城西门外的道路两旁,各有高90余尺(约27米)的立佛像。无论是这些道路旁的巨佛,还是大像窟中的涅槃像,都是龟兹地区对佛陀崇拜与佛教艺术追求的集中体现。可以说,克孜尔石窟中的大乘佛教内容,尤其是大像窟的出现,与鸠摩罗什等高僧的持续影响息息相关。

▲克孜尔石窟第38窟后甬道的涅槃图(图片来源:丝绸之路世界遗产网)

克孜尔大像窟不仅在当地具有重要意义,还对中原的石窟造像产生了深远影响。著名的炳灵寺石窟、敦煌莫高窟、云冈石窟的造像艺术,均与克孜尔石窟有着深刻的渊源。

克孜尔大像窟的开凿,标志着龟兹地区佛教艺术对佛陀造像的极致追求。开凿大像窟这一理念传入中原,深刻影响了中国佛教艺术的发展。

03 乐舞飞天凝千年,闪耀交融光辉

克孜尔石窟主要以彩绘泥塑、木雕、石雕等艺术形式来表现佛、菩萨、天人等佛教内容,与石窟建筑和壁画融为一体,共同营造出一种清净而庄严的氛围。

在艺术表现与风格上,克孜尔石窟以本土和中原艺术为基础,同时融合了犍陀罗、笈多及萨珊波斯艺术的特点,形成了独特的龟兹雕塑艺术风格,对河西走廊地区及中原佛教造像产生了深远影响。

克孜尔石窟的壁画作为文化交融的见证,保存了汉、吐蕃、龟兹、回鹘等历史时期多个族群的文化元素,展示了各族在丝绸之路上交流的历史痕迹。这些壁画不仅反映了佛教在不同民族中的传播,也体现了各民族在信仰与艺术上的相互影响。正是在这种多元文化的背景下,克孜尔石窟成了古代中国佛教艺术的高峰之一。

▲克孜尔石窟外静立的鸠摩罗什像(图片来源:新华网)

从艺术角度看,克孜尔石窟的洞窟形制、壁画题材及风格对中国早期佛教石窟产生了深远影响。其独特的大像窟等建筑形式,不仅在佛教传播过程中逐步发展,还对中原地区的石窟产生了重要影响。

如敦煌莫高窟和云冈石窟中的本生故事和天宫伎乐,在内容和构图上与克孜尔石窟有着极为相似的风格。敦煌莫高窟第285窟中的日月天形象,与克孜尔第17窟券顶的日月天图几乎完全一致。

▲敦煌莫高窟第285窟西壁南侧上方日天、诸星,最左侧的白色圆轮内、乘坐马车的是日天。(图片来源:莫高窟参观预约网)

鸠摩罗什不仅是佛学研究的领军人物,他在佛教艺术传播中也发挥了巨大作用,特别是他对乐舞艺术的重视,成为佛教艺术发展的重要推动力。他在译经过程中,提出了“伎乐供养”的概念,强调音乐和舞蹈在佛教仪式中的重要性。这不仅提升了佛教中的乐神地位,而且促进了飞天艺术的繁荣。克孜尔石窟的壁画中,特别是天相图中描绘的飞天形象,便是这一影响的直观体现,为后世的中国石窟艺术提供了丰富的蓝本。

▲克孜尔石窟第8窟主室前壁的飞天(上图);第77窟左甬道劵顶的舞帛人(下图)(图片来源:丝绸之路世界遗产网)

克孜尔石窟不仅是丝绸之路上的佛教艺术瑰宝,更是古代中国多元文化交融的象征。石窟的建造,凝聚了古龟兹民众对佛教信仰与艺术的不懈追求。作为中国佛教壁画的起点,它在艺术与文化的长河中,为中华文明留下了永恒而璀璨的篇章。

今天,我们探访克孜尔石窟,首先映入眼帘的是鸠摩罗什的雕像,他端坐于高台之上,宛若凝视着历史长河中不断奔涌的文化潮流。岁月流转,千年的风沙掩不住文明在融合中沉淀的光辉。一千七百多年前,鸠摩罗什心中的佛国梦,如今已化作我们探寻中华文明的一扇窗口。

(作者单位:新疆社会科学院历史研究院)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com