冬日里踩进一双毛茸茸的雪地靴

立刻能从脚底暖到心窝

可谁能想到——

三千多年前,生活在青海河湟的先民

早就拥有了自己的“高原限定款”

靴子作为“胡服”的典型元素传入中原

一般认为始于战国

赵武灵王“胡服骑射”改革

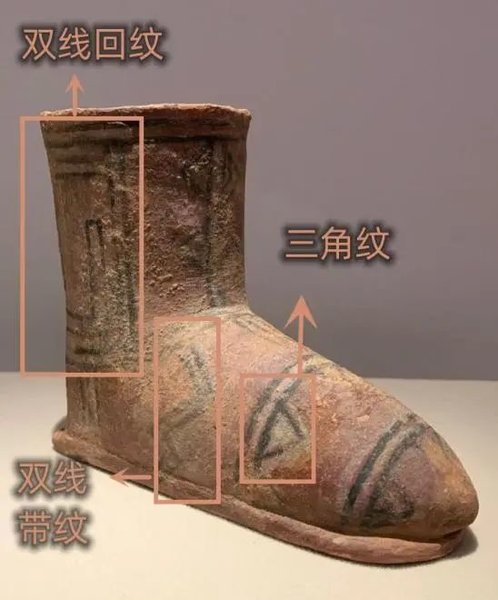

而柳湾墓地条纹彩陶靴的发现表明

短靿靴的雏形在青海河湟地区就已存在

甚至早于北方草原

在青海省博物馆的展柜内

一只微缩版的条纹彩陶靴静静陈列

熟悉的美拉德配色

(注:源于食物加热褐变的暖棕色调)

古朴中透着几分不动声色的时尚

像极了今天人们所穿的雪地靴

▲出土于青海省海东市乐都区高庙镇柳湾遗址条纹彩陶靴,距今约3600—2800年,是我国迄今为止发现最古老、最成熟的靴子造型。(图片来源:央视新闻)

黄河出星宿 万水下昆仑

三千多年前,居住在黄河之源的先民

靠着这样一双结实耐寒的靴子跋山涉水

走出河湟谷地

走向更广袤的大地

向北去,他们遇到马背上的族群

金饰在阳光下闪耀,弯刀缀满绿松石

当醇厚的马奶酒入喉时

年轻的河湟人第一次懂得

美可以如此奔放不羁

向东行,连片的高大屋檐撞进视线

市集内,指尖滑过的冰凉织物

竟比家乡最柔软的兽皮还要轻盈

“阿妈应该喜欢这个名叫‘丝绸’的东西”

年轻的河湟人心想

▲AI制图

江河牵东土,山川通西陲

在这片连通东西的纽带之地

靴子走过的地方,向四面八方延伸

从羌中道到唐蕃古道

从青唐道到茶马古道

一条条道路从草地与河谷间浮现

成为连接中原与西域的蓬勃动脉

博物馆内

一枚色彩明亮的“狼噬牛金牌饰”

闪耀着野性的光芒

那是汉代匈奴人在青海活动的印记

简洁的线条勾勒出动物搏斗的张力

成为汉代北方游牧文化进入河湟的有力见证

▲出土于青海省海北州祁连县的“狼噬牛金牌饰”。静谧繁茂的树林、凶猛搏击的狼和牛,构成了一幅动静结合的生动画面。(图片来源:青海省博物馆)

▲东汉西海安定瓦当,发现于西海郡故城内。瓦当直径17厘米,细泥灰陶质,上有“西海安定元兴元年作当”铭文。(图片来源:青海省博物馆)

璀璨金饰旁,瓦当上“西海安定”四字如钟

那是两汉的誓言,也是边地的呼唤

公元4年,王莽怀“四海归一”宏愿设西海郡

东汉再修故城,瓦当始铸

在屋檐下见证汉风与羌地的交织与碰撞

路与路交错成网,风与风交汇成歌

商队驮来茶叶,换走盐巴和经书

唐卡色彩斑斓,银器錾刻异乡纹样

那些看似偏远的驿站与关隘

却是多元文化彼此理解的中途之地

正如青海省博物馆的结束语所写:

“青海历史最重要的篇章其实是

青海以外区域的各种力量在此地冲撞交融时

青海承担了怎样角色和发挥了哪些功用

亦即青海的历史‘不在’青海”

▲唐羽人瓦当,青海民和川口镇出土。这种题材的瓦当在唐代并不多见,羽人形象应为西亚文化在青海的本土化。(图片来源:青海省博物馆)

她是纽带

联通农与牧、佛与道、中原与高原

她是节点

开放地接纳,悄然地引导

在相遇中保有自我

在融合中生出新意——

这便是青海的气度,也是她的命运

今日,那些静默的器物依旧伫立:

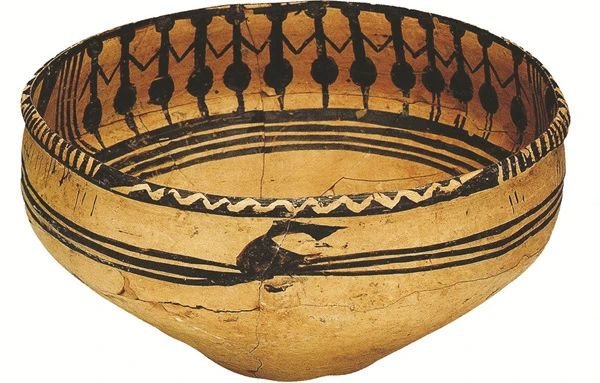

连臂踏歌的彩陶盆

与今日仍在跳的“锅庄舞”遥相呼应

展翼欲飞的瓦当羽人

仍在做着西亚和大唐相遇的绮梦

它们如同回音,将古老文明与当代青海紧密相连

▲青海省海南藏族自治州同德县宗日遗址出土的舞蹈纹彩陶盆,距今5000多年,生动描绘出一幅原始人群集体舞蹈的场景,与今天的“锅庄舞”相似。(图片来源:央视新闻)

大漠 草原 雪山

花儿 唐卡 青绣

共同绘就了大美青海、人文河湟的图景

沿着这条代代相传的脉络追索

新时代的青海正以登高望远的精神气魄

铿锵前行!

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨今天,我们为什么要纪念他?

- 后一则: 道中华丨指尖上的中国美学

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com