爱美是人的天性,古人亦不例外。

在现象级古装电视剧《甄嬛传》中,诸多小主们的精致是通过手部细节展现的——皇后浮刻花纹的纯金护甲彰显了中宫威仪;霸气侧漏的华妃佩戴的是金质抛光护甲;而多数嫔妃佩戴的则是色彩丰富的珐琅护甲……荧幕中这些缠绕纤指的造物不仅是装饰,更是清代宫廷等级制度的缩影。它们的材质、长短、纹饰与剧中人物的性格、故事线的发展、地位的升降紧密相连。

手绘甲、穿戴甲、建构甲……这些风靡于当今女性的时尚指甲装饰,其实都是受古人启发而来。

当美甲成为时尚符号的今天,你可知道千年前的中华大地上,那些精心养护的长指甲背后竟有着怎样深厚的文化意涵?

▲留着长指甲、戴着护指的甄嬛。(图片来源:电视剧《甄嬛传》剧照)

(一)蓄甲之风,缘何而来?

在中国古代,蓄甲并非简单的个人习惯,而是一种伦理观念的外在表达。

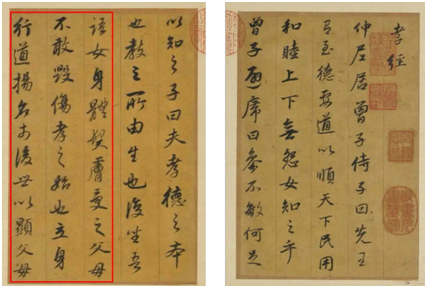

《孝经》有言:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”古人认为人的身躯、四肢、毛发、皮肤等皆承自父母的赋予,因此爱惜身体被视作儒家文化中的孝道之始。这句话不仅是对个人的要求,更是对父母养育之恩的回报。

指甲作为身体的一部分,自然纳入这一伦理体系,古人蓄甲之风的根源正是来自这种孝道观。

▲董其昌行书《孝经》册。(图片来源:台北故宫博物院藏)

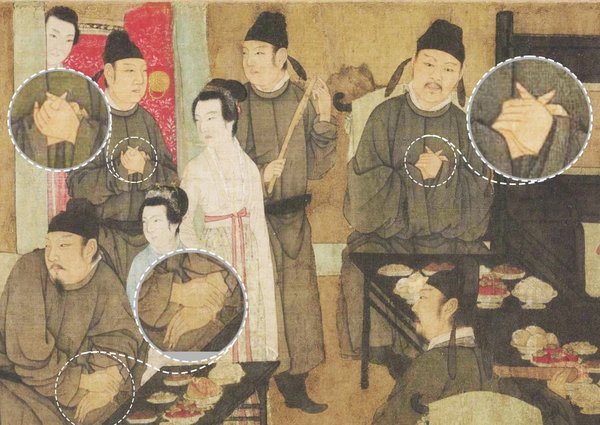

如果我们将目光聚焦于古代画像中人物的手部细节,不难发现纤长的甲影构成了一种独特的文化符号,体现了中国传统社会中对体貌的美学追求。

▲《韩熙载夜宴图》卷(局部),五代,顾闳中作 (宋摹本)。(图片来源:故宫博物院)

在农业社会中,蓄留长甲意味着个体无需从事田间劳作,象征着脱离体力生产,从而成为上层阶级的显著标识。

元代时,欧洲旅行者鄂多立克曾于1322年至1328年间在中国漫游,在其所著《东游录》中写道:“留长指甲是该邦生长名门的标记,有些人把大姆指甲留长到超过手掌。”

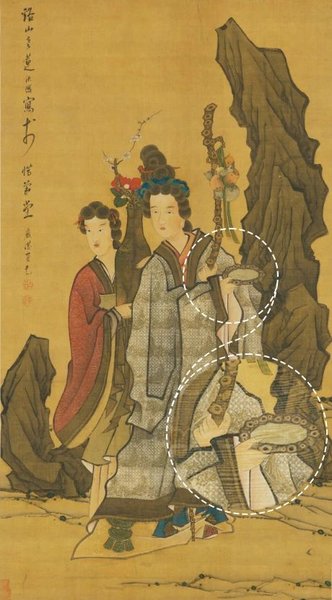

▲明代,陈洪绶、严湛合画仕女轴。(图片来源:故宫博物院)

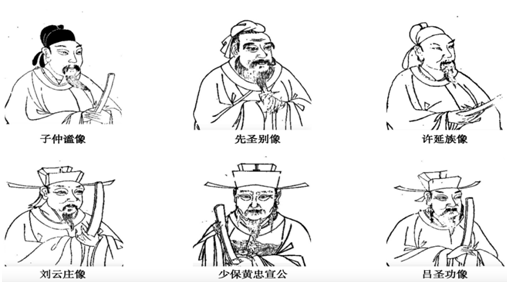

鄂多立克的观察不仅为我们提供了外部视角下对中国社会等级象征的理解,更与明代王圻、王思羲在《三才图会》以及《中国历代名人画像谱》《清刻历代画像传》等图像典籍中对“高贵之身”的书写遥相呼应。从帝王到圣贤,自文臣到武将,长甲几乎成为上流社会的标配。

▲帝王圣贤、文臣武将的长甲一览。(图片来源:《三才图会》)

(二)染指之风,由来已久

中国古代的染甲之俗,盛于唐代。唐宇文士《妆台记》载“妇人染指甲用红”,反映出当时染甲之尚。明人王三聘在《古今事物考》中称杨贵妃“生而手足爪甲红”,宫中竞相效之,染甲曾风靡一时。

“要染纤纤红指甲,金盆夜捣凤仙花”。在古人的染甲术中,凤仙花可是名副其实的主角。

唐代诗人李贺在《宫娃歌》中用“蜡光高悬照纱空,花房夜捣红守宫”,记录了宫女制备染指甲的凤仙花汁液的生活场景。

凤仙花,又名指甲花。因其花形似金凤展翅,自唐以来即有“金凤花”的雅称。古人很早就用其花瓣汁液来染指甲,且盛行程度远胜于今人美甲的热情。

▲凤仙花。(图片来源:国家植物园微信公众号)

宋代周密《癸辛杂识》“金凤染甲”条详细记载了用凤仙花染甲的方法:“凤仙花,红者用叶捣碎,入明矾少许在内,先洗净指甲,然后以此付甲上,用片帛缠定过夜。初染色淡,连染三五次,其色若胭脂,洗涤不去,可经旬,直至退甲,方渐去之。”清代赵翼的《陔余丛考》亦云:“俗以凤仙花染指,自宋已然。”

明清时期,凤仙染甲已成为岁时节令中的一项民俗活动。明代周楫《西湖二集》载:“杭州风俗,每到七月乞巧之夕,将凤仙花捣汁,染成红指甲。”明万历《嘉定县志》曰:“女乞巧于庭,捣凤仙花,以染指甲。”清光绪《曲江县志》记:“五月五端午,妇人簪艾,小儿女捣凤仙花染指甲。”由此可见,染甲不仅关乎妆饰审美,更融入节俗仪礼,成为女性们充满“仪式感”的节日活动。

▲现代·王弘力绘《古代风俗百图》之宋端午染指甲。(图片来源:博物南京)

(三)护甲之风,尽显中式美学

要想保持指甲长而美,就少不了日常保养。

指甲生长速度缓慢,蓄一寸长的指甲约需半年多的时间。留长的指甲脆弱易折,若稍不留意,就会劈断。

为了保护指甲,古人就在手指上加罩一个指套,一般用于无名指和小指,俗称“护指”。

▲清代《乾隆帝妃古装像》轴。(图片来源:故宫博物院)

明清之际,指饰风尚臻于极致,深宫妃嫔以护甲饰指,尽显中式美学之精微。《甄嬛传》《如懿传》等影视作品中妃嫔所佩的护甲,正是传统美学的荧幕再现。

《红楼复梦》第八回载:“贾琏见妙空……指上戴着两个银指甲”,清人陈裴之《香畹楼忆语》记亡妻紫姬“指爪皆长数寸……每有操作,必以金驱护之。”文中所提到的“银指甲”和“金驱”指的就是护指。

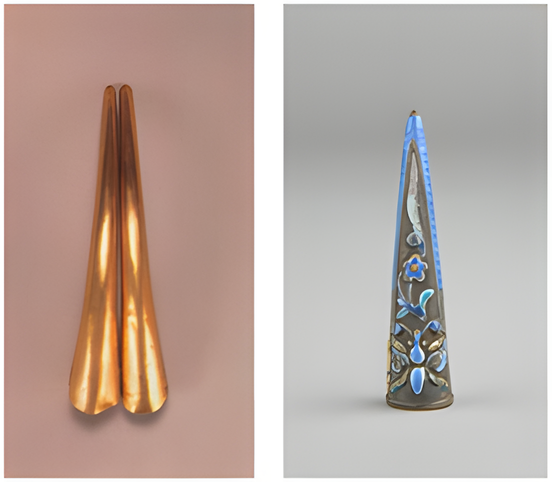

▲左图:清代金指甲套。(图片来源:《清代服饰展览图录》);右图:清代珐琅银指甲套。(图片来源:南京博物院官网)

清代,各民族在经济、文化等领域交流密切,尤其是满汉文化的交融使得宫廷吉祥纹饰融合中原传统瑞象特征。清宫甲套上的纹样也多以吉祥意象连缀组合,寄托着“富贵福寿”之愿。

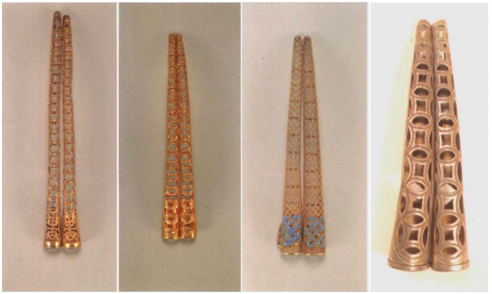

▲古钱纹指甲套一览。(图片来源:《清代服饰展览图录》)

钱纹自古即具装饰意蕴,形似方孔圆钱。清宫甲套上常见此纹,或单独成形,或叠合为双钱纹,亦可构成二方、四方的排列结构,并衍生连钱、连环等多种变体,皆寓祈福纳祥、趋吉避凶之意。

清宫甲套上的蝠寿纹样通常为蝙蝠纹与寿字纹组合,寓意“福寿双全”“福寿如意”。蝙蝠造型突破传统狰狞样式,形态憨然可喜,尽显祥瑞亲和之美。

▲清代银鎏金累丝嵌珠石指甲套,通体采用累丝工艺,并以点翠装饰蝙蝠图案和“寿”字图案。蝙蝠上嵌红色宝石一粒,“寿”字上镶珍珠一颗。制作细致,为清代后妃所用。(图片来源:故宫博物院)

除福禄寿喜类纹样外,清宫甲套常饰的纹样还有文人雅趣类、子孙满堂类以及幸福绵延类等。对于有留长指甲风习的清代贵族女子来说,对指甲的呵护装扮堪称重要的时尚表现之一。

古代染甲的“仪式感”并未湮灭于历史——如今的节庆美甲沙龙里,端午绘龙舟、七夕画鹊桥的定制设计,正是对传统节俗的时尚回应。

值得一提的是,古人为护甲而制的指套,在当代衍生出可拆卸的“穿戴甲”潮流,让长甲从贵族专享变为大众时尚。

指尖方寸,承载千年文明流转。蓄甲、染甲、护甲之风,皆来自对中华美学的理解与传承。蓄甲之伦理、染甲之习俗、护甲之纹饰,无不彰显中华文化的博大精深。

指甲纹路悄然刻写的,不仅是美的延续,更是一场穿越时空的古今对话。

(作者简介:武照梵 西北民族大学中华民族共同体学院在读博士研究生)

监 制 | 闫 永 肖静芳

审 核 | 清 风

统 筹 | 王彦龙

责 编 | 才丽媛

制 作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com