《三字经》是中国古代传统启蒙教材,自宋朝以来,已有700多年历史,共1000多字,三字一句的韵文极易成诵,可谓家喻户晓,脍炙人口。所谓“熟读《三字经》,可知千古事”,它有着丰富的内容,近代国学大师章太炎说:“其书先举方名事类,次及经史诸子,所以启导蒙稚者略备。”内容排列上极有章法,体现了古人的教育思想。古人认为教育儿童重在礼仪孝悌,以端正孩子们的思想,知识的传授则在其次,即“首孝悌,次见闻。”培养儿童要先从小学入手,即先识字,然后读经、子两类的典籍。经部、子部书读过后,再学习史学,即:“经子通,读诸史。”最后强调学习的态度和目的,用典多、知识性强,是一部在儒家思想指导下编成的读物,充满了积极向上的精神。

《三字经》自问世以来,后世对其进行注释训解、重订、续补的工作一直没有中断过。明代后期,出现了《三字经》的注释本,即赵南星所撰《三字经注》,根据现有文献记载,该书是现存最早的《三字经》注释本。后王相于清康熙五年(1666)撰著的《三字经训诂》,更成为此后各种注释本的基础。到了民国初年,国学大师章太炎又对《三字经》进行了重新修订,作《重订三字经》。清朝官府和民间十分重视汉文《三字经》等启蒙读物的翻译和刊印。清雍正年间陶格译注《满汉合璧三字经注解》,清道光年间富俊译注《满蒙合璧三字经注解》。此后一再刊印,直至清末,满汉、满蒙合璧的启蒙读物一直在民间广泛流传。

《满蒙合璧三字经注解》

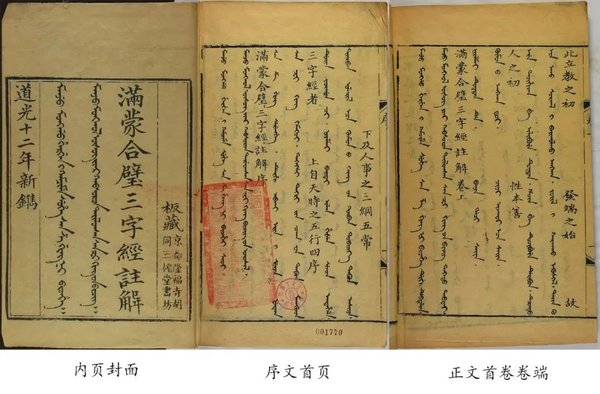

展览中的《满蒙合璧三字经注解》,(清)富俊辑,(清)英俊缙、(清)乌尔棍扎布校正,(清)福谦详校。清道光十二年(1832)京都隆福寺胡同三槐堂刻本。该书是汉文、满文、蒙古文三种文字刻印的“三字经”对照读本。满文在先,其次为蒙古文,最后是汉文。卷前有清道光十二年(1832)富俊所撰“满蒙合璧三字经注解序”。从序文“因思三字经为童蒙必读之书,于公余之暇,日偕二三友人,取陶公之满洲文,翻译蒙古文,斟酌研究,逾二三寒暑,方始成编”可知,该书内容上以(清)陶格译著的《满汉合璧三字经注解》为其翻译的底本。

《满汉合璧三字经注解》

《满汉合璧三字经注解》流传甚广,民族文化宫图书馆馆藏清乾隆六十年(1795)京都三槐堂刻本。卷前有乾隆六十年(1795)正月翻译主事馨泰所作“满汉合璧三字经注解序”。

《满汉合璧三字经注解》

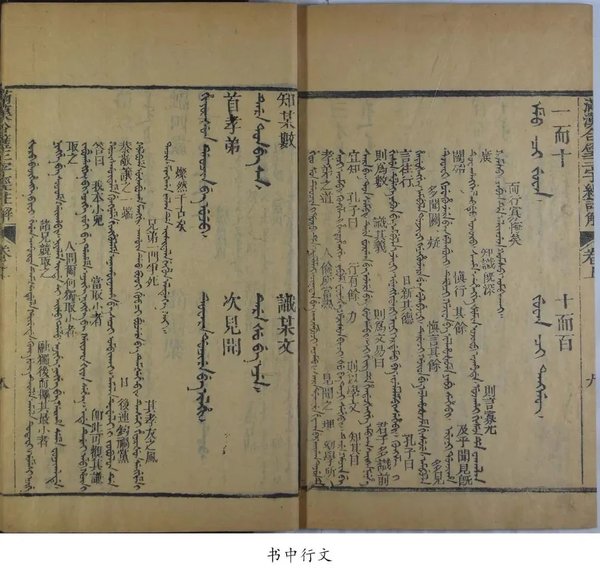

序文曰:三字经者,上自天时之五行四序,下及人事之三纲五常,以至历朝之统续,经史之源流,兴夫蒙养之方,上达之序,嘉言善行之可循而可法者,罔不备载。其言简,其义该,其词近,其旨远,诚幼学之不可不读也。但旧有注解,未经翻译,则满汉未能通行,所谓童而习之白首而不知其说者,亦有之矣。陶公训课之暇,将是书细心翻译,义类疏通,辞旨明达,使读者开卷了然,虽三尺童子无不心领意会,其嘉惠后学之功,一如菽粟布帛之甚切于人,爰付剞劂,以永其传。余特为之序。乾隆六十年正月榖旦。

序文首先指出《三字经》内容丰富、包罗万象,并强调其作为蒙学教材的重要性,接着说明了以满文翻译、刊印《三字经》之缘由,最后称赞陶格以满汉两种文字对照的《三字经》译本“义类疏通,辞旨明达,使读者开卷了然,虽三尺童子无不心领神会”。该书为满、汉两种文字对照,左侧满文,右侧汉文,将《三字经》正文及注释逐字逐句译为满文。全书收录三字经正文1068字,其历史叙述到宋末,即“十七史,全在兹”结束。该书作为蒙学教材,是满族八旗子弟接受汉文化最直接的桥梁之一。

《三字经训诂》

关于《满汉合璧三字经注解》的翻译底本问题,序中所提“旧有注解”,虽无特指哪一部或者几部。但根据原文比对,大抵是清康熙年间比较定型且流传广泛的王相注释本《三字经训诂》。但陶格在对照翻译满文的过程中,对原文及注解也作了些许改动,参照了其它注本或加入了自己的见解。篇幅所限,暂不展开讨论。

一部《三字经》,历经宋、元、明、清四个朝代,经过汉族、满族、蒙古族等诸多学者的增补、校正、注释及翻译得以广泛流传并传承至今。这一方面体现了中华优秀传统文化强大的生命力,另一个方面也证明了“我们灿烂的文化是各民族共同创造的”精神内涵。我国是一个统一的多民族国家,中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它海纳百川、兼收并蓄的包容特性。中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们构筑中华民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识,在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。

(龚文龙,系民族文化宫图书馆副馆长、副研究馆员。文中图片均由作者供图。)

来源 | 民族文化宫微信公众号

监制|杨新华

审核|钟兴奎 陈烨 鲁艳 张仁明

统筹|刘佳 胡俊

编辑|王爽

制作|寇佳羽

(编辑:马永)

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com