据新华社报道,经任务总指挥部研究决定,我国瞄准4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船。

2025年4月24日,还是第10个中国航天日。我们一起聊聊“中国问天录”,看中国载人航天新传奇。

▲神舟二十号载人飞船完成转运(图片来源:解放军报 中国军网)

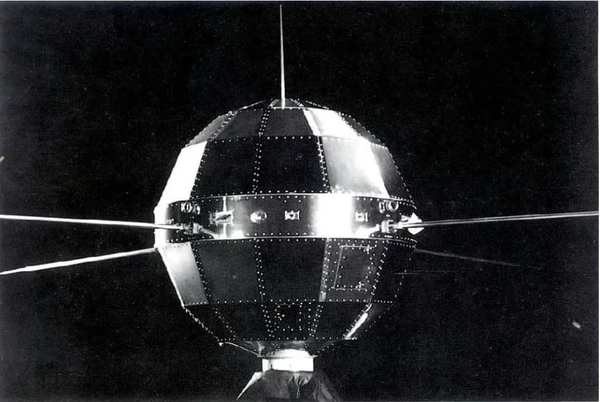

1970年4月24日,中国使用长征一号运载火箭成功发射首颗人造地球卫星“东方红一号”,开创了国家航天事业的新纪元,成为全球第五个独立掌握卫星发射技术的国家。

随着“东方红一号”载着《东方红》的旋律刺破苍穹,中国航天史诗的第一簇星火点燃寰宇,这曲来自东方的太空强音迅速传遍神州大地,开启了中华民族问鼎九天的壮丽征程。

▲1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射。(图片来源:新华社)

“我当时在延川县梁家河村当知青,听到了发射成功的消息,非常激动!”2013年5月4日,习近平总书记来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院,站在“东方红一号”总装的历史图片前,回忆起那个振奋人心的历史时刻。

2024年9月23日,习近平在接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表时发表重要讲话强调:“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。”

2025年4月24日,中国航天日迎来第十个年头。这一天,不仅是“东方红一号”卫星升空55周年的纪念日,更是中华民族千年飞天梦照进现实的见证。从上古神话中的“乘槎泛天河”,到今日空间站内航天员的常态化驻留;从敦煌壁画中衣袂飘飘的飞天,到朱雀三号火箭划破苍穹的烈焰,中国人正以科学之名,书写着宇宙的浪漫诗篇。

(一)千年飞天梦:

神话与探索的浪漫交织

自古以来,探索宇宙就一直是中国人的梦想,为实现这个梦想而做的实践也从未停歇。

中国人的飞天梦,根植于文明的基因中。远古时期,“女娲补天”“嫦娥奔月”等神话便寄托了先民对宇宙的想象。屈原在《天问》中叩问天地起源,张衡以木鸟试飞探索空气动力学,葛洪在《抱朴子》中描绘“飞车”结构,这些科学与幻想交织的尝试,构成了中国最早的“航天启蒙”。

敦煌莫高窟的壁画中,飞天形象更是将这种浪漫具象化:北周时期的伎乐飞天手持琵琶,衣带当风;隋代的飞天群莫高窟305窟如流云涌动,与龙凤共舞。这些艺术创作是古人对“脱离地心引力”的渴望。

▲矗立在西昌卫星发射基地科技园的万户飞天雕像(图片来源:央视新闻)

而明代万户飞天的壮举,则成为人类最早尝试载人飞行的实证。

在我国西昌卫星发射中心,矗立着纪念“世界航天第一人”万户的雕塑。这位明朝人本名陶成道,晚年时,他想利用火箭的巨大推力,将自己送上蓝天,去亲眼观察高空的景象。为此,他做了充分的准备,把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝。设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。不幸火箭爆炸,他也为此献出了生命,却以人类最早的载人航天实践载入史册。

万户无畏的探索精神不仅激励着后世航天人,更获得国际认可——国际天文联合会将一座月球环形火山命名为“万户山”,使之成为夜空中永恒的丰碑。

这位古代“航天英雄”用生命诠释了对苍穹的向往,在人类征服太空的史诗中刻下了属于东方的初章。

除此之外,古代典籍中保存了大量关于飞行的奇思妙想,展现了先民对翱翔天际的永恒向往。《庄子·逍遥游》中记载的列子御风传说更添浪漫色彩。书中说郑国人列御寇习得仙术,能像驾驭马车般乘着清风自由来去,轻盈飘逸宛若仙人。

在古人构想的奇幻世界里,飞行方式可谓千姿百态:神兽凭借羽翼振翅凌霄,仙人则能驱使凤凰仙鹤为坐骑,或是驾驭神龙穿梭云海。这些充满想象力的设定,构成了中国最早的“航空图谱”。

从嫦娥奔月到万户飞天,不仅为中华文化注入了瑰丽的浪漫基因,更在无形中催生了古人探索飞天的实践。

(二)东方红一号:

从零到一的“太空宣言”

如果说古代中国人对日月星辰的想象无比瑰丽,那么今天,我们的航天科学家们又回馈给古人一份航天级的浪漫。

1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射,一曲《东方红》响彻寰宇。这是我国航天史上的高光时刻,也是在钱学森、孙家栋等“两弹一星”元勋的带领下,中国迈向太空的第一步。

▲孙家栋院士(图片来源:人民日报)

这颗重173公斤的卫星,背后是无数科学家的智慧与坚持。“两弹一星”元勋孙家栋表示:“那个年代,能把第一颗卫星送上天,每一个螺丝钉都是中国自己搞的,真感觉到扬眉吐气!”

如今,中国的航天员乘着自己研制的飞船,飞上中国的太空舱,安全往返于天地之间,实现了中华民族的伟大梦想,毛泽东主席“可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还”的豪言成为现实。

1978年,美国赠予我国1克阿波罗探月任务取回的月样。

中科院院士、探月工程重大专项领导小组高级顾问欧阳自远回忆道:“当年拿到样品后,我发现它是一块装在有机玻璃里的小石头。美国人还在上面装了一个放大镜,透过放大镜看,它像大拇指一样大,但实际上只有黄豆般大小。”

▲嫦娥五号备份存储月壤“安家”湖南韶山(图片来源:解放军报)

2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带重1731克的月球样品,在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆。12月25日,“嫦娥五号备份存储月球样品交接仪式”在湖南韶山举行,韶山成为全国唯一的月壤样品异地容灾备份存储基地,以纪念毛主席对航天事业作出的战略决策与关心支持。

▲欧阳自远(图片来源:央视军事)

欧阳自远表示,嫦娥五号的成功不仅有助于科学家研究月球演化史,还将为我国科学家进行火星取样、小行星取样,甚至木星探测等科研工作提供宝贵经验。

(三)九天揽星河:

探索太空永无止境

55年前,东方红一号让中国“听得到”宇宙的声音;今天,天宫空间站让人类“住得进”太空的家园,中华民族的航天史,是一部科学与梦想交织的史诗。

在逐梦寰宇的征程中,中国航天人以嫦娥探月、天问探火、北斗指路等重大工程为载体,将上古神话与现代科技诗意交融,谱写了致敬星辰的中国式浪漫篇章。

嫦娥工程实现"九天揽月"的千年愿景,暗物质探测卫星"悟空"之名源自《西游记》,天宫空间站建立"天上宫阙",天问一号探火工程印证屈原"日月安属?列星安陈?"的诘问。

这些工程命名与设计理念,诠释着中国航天逐梦苍穹的雄心。

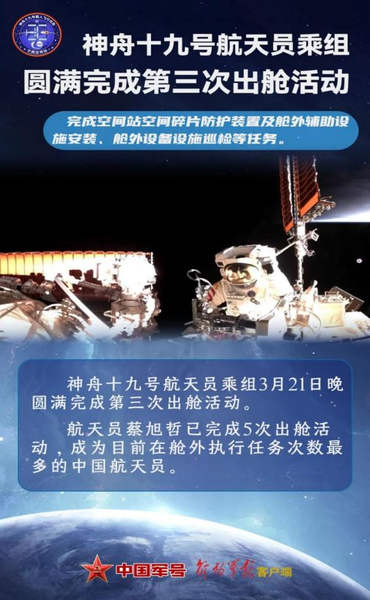

▲神舟十九号航天员乘组圆满完成第三次出舱活动(图片来源:中国军号)

2025年3月21日,神舟十九号航天员乘组圆满完成第三次出舱活动。航天员蔡旭哲已完成5次出舱活动,成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。

(四)大道为公:

中国航天对“天地人和”

宇宙观的现代诠释

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。星辰大海的梦想,在今天已经变为现实。

中国航天事业与五千年文明中的宇宙认知一脉相承。

中国古代宇宙观以“天人合一”为哲学根基,构建起独特的认知体系。

中国人的宇宙观不是造物主与被造物的关系,而是万物互相关联、彼此感应的网络,这决定了我们追求的是和谐,而非支配。

例如,老子“道法自然”和儒家“中庸”思想,体现为对自然规律与社会秩序的敬畏。都江堰“深淘滩、低作堰”的治水智慧,体现的是顺应水性而非对抗自然,这与现代生态文明的逻辑完全相通。

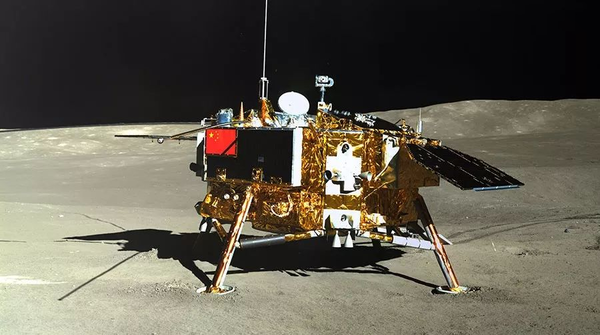

▲玉兔二号巡视器全景相机对嫦娥四号着陆器成像(图片来源:中国的航天)

“单丝不成线,独木难成林”。在探索浩瀚宇宙的道路上,中国航天秉承开放包容之心,聚全球整体之力,汇人类全体之智,通过深化开放合作,与他国一同携手探索太空奥秘。

2018年5月,中国在维也纳发布中国空间站国际合作机会公告,宣布向全球开放空间站资源,邀请各国参与舱内外实验合作。倡议获得多国积极响应,数月内即收到数十份项目申请。

这种“美美与共”的天下观,与某些国家的太空军事化主张形成鲜明对比,正如《礼记》所言“大道之行也,天下为公”。

中国通过强化国际航天合作,持续彰显大国担当,为人类航天事业注入积极动力。中国航天始终遵循和平开发外空原则,坚持平等互利、包容发展理念,致力于服务联合国可持续发展目标与全人类福祉。

宇宙探索是全人类共同使命,国际合作是航天发展主旋律。中国作为全球航天领域重要力量,将继续秉持开放共赢理念,推动外太空和平利用,以航天合作为构建人类命运共同体贡献更大力量。

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com