为什么会在客家菜中尝出中原风味?

为什么在广东建筑中能看到中原特色?

为什么用粤语诵读唐诗竟然更押韵?

要讲清这些跨越与交融,一切都要从“人”说起。

提到广东,人们会联想到“经济第一大省”的响亮名头,GDP连续36年全国第一的超强实力。

同时,广东的“人气”也极旺——截至2024年,广东已连续十八年蝉联中国人口第一大省,连续七年位居全国生育率榜首。

但如果我们回到两千多年前的广东,会看到截然不同的景象:五十万秦军在岭南雨林中跋涉,汗水混同雨水,让士兵的贴身短褐始终湿漉漉的;革甲军粮动辄霉变,弓弩兵戈大量朽坏;沼泽和溪水被热气蒸腾,毒虫与猛兽暗中潜伏……秦代的广东,就像是《山海经》里描绘的世界。

▲秦军在沼泽密林中艰难行军。(AI制图)

时光流转,物换星移。今日的广东人烟辐辏,街巷热闹。山水不改旧时颜,但已换了几重人间。在对广东人口源流的探寻中,彰显着中国人口迁徙的历史脉络。

▲广州珠江新城夜景。(图片来源:视觉中国)

(一)北人南迁和岭南族群的嬗变

东汉之前,中国经济的重心一直在黄河流域,政治中心自然也位于北方。每当北方陷入战乱动荡,南方就成了人们躲避灾祸的“世外桃源”。

在历史上三次大规模的中原人口南迁浪潮中,广东逐渐成为重要的迁居地。

先秦时期,岭南大地上生活的是百越部族,到魏晋南北朝时期又被称为俚人、僚人。

这些最早的居民并没有凭空消失,而是经过千百年的交融演变,融入到今天广东人的血脉基因里。

当我们走在现代广东的街头巷尾,或许某个路人的眉眼间,就藏着古越人穿越千年的印记。

▲秦代广东地图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

自秦始皇将岭南纳入版图后的千百年间,广东始终戴着“瘴疠之地”的标签。这里虽盛产犀角、珍珠等奇珍异宝,但文化上仍被中原视为边陲蛮荒之地。

巍峨的五岭山脉如同天然屏障隔绝南北,湿热气候更让北人却步,中原王朝的统治触角长期局限在珠江三角洲平原。而在密林深谷与曲折海岸间,越人部族仍然延续自治传统。

直到明太祖朱元璋坐稳江山,岭南才迎来真正的变革。这位布衣皇帝大手一挥——将长期游走在户籍体系外的山民、疍民统统纳入国家户籍。

与此相应,朝廷在广东地区增设州县并置卫所,行政区域与军事单位更为清晰,为人们的密切往来提供了便利的平台。

明代治理策略成效昭彰:里甲制如梳子,将编户齐民按“户-甲-里”层层梳理;卫所制似铆钉,把军事据点楔入溪峒林莽间。

面对尚未归顺的瑶、僮等族群,官府别出心裁地颁发盖着朱红大印的招抚榜文,甚至让读书人进山当起“抚瑶官”。

▲明代南海卫所墙内三级排水系统俯瞰。(图片来源:广东发布)

到了明晚期,岭西瑶族地区纳入国家行政管理,这场持续百年的“深山拓荒”,就像一把钥匙打开了粤西山区的民族交融之门。

如今,广东省郁南县留存的张公庙祭祀、盘古崇拜仪式和独特的连滩山歌,都是当年瑶汉文化交融的历史见证。

总体来看,明朝通过采取军事行动、文化教化、卫所驻防和增设州县等措施,逐步将粤东至粤北山区的畲、瑶、僮族以及珠三角疍民纳入统治体系。

随着里甲户籍制度的实施,这些曾经“山高皇帝远”的族群慢慢长成了今日岭南的万家灯火。

▲连滩张公庙会。(图片来源:郁南融媒)

(二)筚路蓝缕与经济版图的重塑

农耕时代,阳光雨露就是大地的命脉。可有趣的是,最初点亮文明火种的地方,往往不是林木丰茂的沃土。

一棵两抱粗的大树,即便用钢斧砍伐也需一周,更何况先人的石斧铜斧。开垦难度过高会阻遏农业发展进程,这也是为什么亚平宁半岛遮天蔽日的原始密林,让古希腊人宁可在贫瘠山丘建起城邦。

广东早期的情况同样如此。

不过,随着人口快速增长和技术不断进步,经济重心向资源丰富的地区转移成为必然趋势。曾经被中原看作“烟瘴之地”的岭南,在四季轮转中悄然崛起。

唐代时,海外贸易成为岭南发展的催化剂。唐文宗大和八年(834年)的上谕中提到,对于“岭南、福建及扬州蕃客”,要允许其来往流动,自为交易,不得重加率税。漂洋过海的“藩客”加速了这里的繁荣,广州也成为了中国最大的海港之一。

明代时期,珠三角迎来开荒鼎盛期:西江磨刀门水道裹挟着滚滚泥沙,沙田围垦进行得热火朝天。如今入选世界灌溉工程遗产名录的佛山桑园围,正是在这个时期实现了从零散堤段到百里长围的华丽转身。

▲佛山桑园围北江段九江沙头段全景,梁平 摄。(图片来源:广东省情网)

明洪武二十九年(1396年),九江堡人陈博民率众堵塞甘竹滩倒流港,并与西、北两江的防洪土堤连接,桑园围由此合围。

相传陈博民曾带着亲自勘测、设计的整治倒流港工程图纸赴京请命,这位民间水利专家用治水方案当场说服了朱元璋。皇帝特命地方官员配合,终筑成守护数十万亩良田的堤围。当稻浪第一次在这片新生沃土翻滚,“粤东粮仓”的金字招牌自此铸就。

珠三角的冲积平原就像个天然聚宝盆,沙田开发吸引来八方移民。

山里瑶族、水上疍家和岸边汉民在集市里讨价还价,族群边界在经济勃兴中逐渐消融,最终成就了“天子南库”的黄金时代。

▲佛山桑园围九江镇下西水乡人家。梁平 摄(图片来源:广东省情网)

(三)文教南传及精神版图的融合

随着人口、经济一起南下的,还有中原文化。

宋元时期南传到广东的理学,在明代完成在地转化。丘濬、陈白沙等学者的影响力逐渐迈过五岭,辐射全国。

他们既非简单复述朱熹、陆九渊的学说,也不曾割裂与中原文化的血脉,而是将精微义理化作家训族规、乡约民谣,让孔孟之道在岭南的市井街巷开枝散叶。

南迁的大量宗族,通过编修族谱、营建祠堂、追溯中原祖源等方式,怀念故乡的亲人。

当珠三角各姓族老围坐讲述“珠玑巷南迁”的故事时,那条蜿蜒在南岭山脉的古道,便成了所有岭南人共同的精神原乡。

▲珠玑巷基本保存着古驿道的原貌。陈冰青 摄(图片来源:“南方杂志”微信公众号)

这里代代相传的“孝亲”理念,不止在汉族百姓中生根,也浸润了周边民族。

明朝正德年间,大儒黄佐在《劝孝文》里写下“凡各村峒俚人瑶僮,俱系庶民”,就像在群山间架起一座桥梁——原本只在学堂里诵读的儒家伦理,开始走进瑶寨壮乡。

广东山区畲瑶僮族与水上疍民,通过与平原汉人的长期互动,开始编修中原祖源的族谱,营建中原式祠堂,参与科举考试。

琼州黎族头领捐建社学,潮州畲民采用汉式建筑。经过长时间的交融,曾经的“汉”与“非汉”,已在日常交往中生长出共通的文化血脉。

广府士绅宣称粤语保存“隋唐正音”,以此自证中原血统;他们在乡村依《大明集礼》修建祠堂,用宗法制重组祭祀体系,甚至将地方信仰改造为朝廷认可的“忠义”神明。

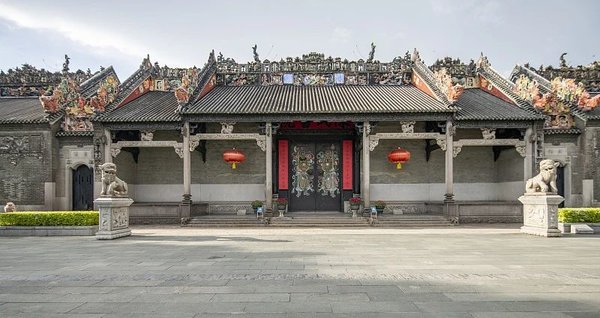

▲广州陈家祠。是广东省72县陈姓人氏合资兴建的合族祠堂,因接受本族各地读书人来广州应科举考试时居住,又称陈氏书院。(图片来源:视觉中国)

珠江潮起潮落间,岭南大地悄然改变。或是广府士绅誊抄的《洪武正韵》,或是瑶山歌师传唱着祖先得到的皇命敕封,或是疍家渔火映照着船头供奉的文昌神像,或是潮州畲寨用朱熹家礼操办婚丧——这片土地上的人们,正用各自的方式书写着对中华文明的深层认同。

▲1988年春运期间,广州火车站每天进出旅客达13万人次。(图片来源:广东党史)

上世纪80年代,改革的东风催生了来粤大潮。广东充分利用邻近港澳的区位优势和“先行一步”的政策优势,开启了“经济起飞”。优渥的发展环境、多样的就业机会、丰厚的劳动报酬,不断吸引着本省和外省的大批劳动力。

同时,气候温润、欣欣向荣的岭南大地,长期保持着开放、包容、友好的文化氛围。广东人崇尚平和务实,比较容易接受不同意见、兼容不同人群,远道而来的人们能迅速融入当地环境,凭借聪明才智、踏实肯干实现人生价值。“东西南北中,发财到广东”“南下,南下,广东遍地是黄金”等口号广为人知。

规模空前的“民工潮”,大大推动了广东从农业省份到经济第一大省和制造业强省的跨越。1989年,广东GDP达到1381.39亿元,超过江苏跃居全国第一,并一直延续至今。

文化认同从来不是非此即彼的单选题,差异与统一,如同珠江水系的万千支流,终在历史长河中汇聚成海。

今天广东人的血脉中,流淌的不仅是南迁士族的书香,还融入了瑶山晨曦的清新、疍家咸水的苦涩、畲寨炊烟的醇厚。

一群生长于山海间的人们,用两千年的坚守与变通,把“中国”两字灼刻进族群的灵魂——所谓中国,不仅是地理的边界,更是心灵的同归。

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com