3月27日,春意盎然,油菜花开。彭家寨里,一辆开往春天的小火车正在缓缓穿越油菜花海,这样的美景,带给游客的是无限浪漫和惊喜的体验,让人心旷神怡。这趟观光小火车往返需40分钟,一直受到游客的热捧,现在已经是彭家寨景区当之无愧的网红产品了。特别是在油菜花开的季节,乘坐观光小火车穿过金黄色的花海,体验穿越在武陵山腹地的感觉。

古朴与典雅,带动区域发展促“三交”

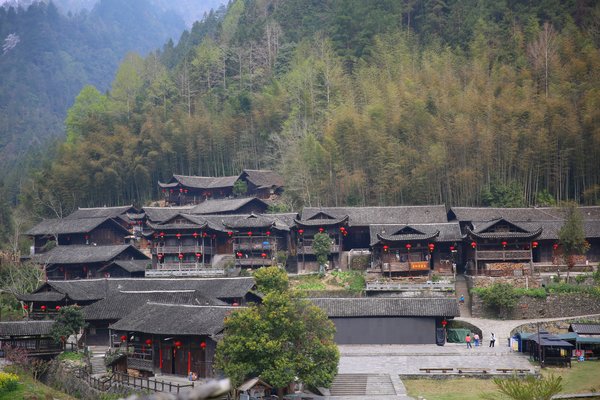

彭家寨位于湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县,以其集中的土家古吊脚楼群而声名远扬,始建于清末,距今已经有200多年的历史。依山而建的吊脚楼与青山绿水融为一体,古朴典雅,被誉为“土家建筑的活化石”。寨子现存23栋干栏式的吊脚楼,生活着46户村民,均系土家族,他们大多在这里已经生活了有四五代人。2013年3月,彭家寨古建筑群被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

“我在家里做点小生意,做点小吃,卖点饮品,平常每天接待约20多人,很多游客都喜欢吃我家的东西,生意还行。”寨子里居住的都是像彭大叔这样的原住民。

如何让彭家寨的土家族民俗“活”起来、土家建筑“活”起来,旅游经济“活”起来。宣恩县以古吊脚楼群为核心,以建筑艺术和土家文化为灵魂,以传统村落和旅游为载体,建成了一个活化的、动态的、再生的土家泛博物馆,再现和展示土家人原真的生产生活场景。

景区建筑设计作品和研究案例先后受邀参加第十六届、十七届威尼斯国际建筑双年展,引起国际国内学术界的高度关注,认为它有利于加强国际非物质文化遗产的保护和发展,有利于推进乡村振兴,为全球提供了一个具有持久研究价值的中国案例。彭家寨旅游景区因此被誉为“土家文化的中枢、建筑艺术的圣地”。

当地宣恩县沙道沟镇政府依托游客中心带来的人气,招商引资建设了商业综合体“盐运小镇”。为什么取这个名字呢?游客中心所在的忠峒里区域过去是“川盐济楚”“川盐济湘”古盐道上的重要枢纽,也是湘、鄂、渝、黔四省市交界的盐运门户。如今,这里已成了附近百姓每天晚上享受美好夜生活的场所,更是成为了各民族群众交往交流交融的活跃地段。每当华灯初上,五彩斑斓的霓虹灯和盐运小镇的篝火晚会,都会吸引数千人聚集到这里休闲娱乐、载歌载舞,百姓的幸福指数直线上升。

据介绍,赋能乡村振兴,彭家寨旅游景区最直接的成果就是带动了当地的就业。景区120多名员工中大部分都是沙道沟镇本地人。景区周边的居民还利用自家房屋开起了民宿和土家特色餐饮店。彭家寨旅游景区的发展,从真正意义上实现了与当地百姓共享成果。宣恩县精心策划了多条特色旅游线路,巧妙地将周边景区融入其中,其中包括“沙道沟镇彭家寨—万寨乡伍家台村—长潭河侗族乡两溪河”在内的民俗乡村旅游线路,这些举措有力地推动了沿线各族群众的增收致富,实现了区域经济的繁荣发展。

古朴与创新,民族特色文化话“铸牢”

近年来,宣恩县坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,着力加强中华优秀传统文化的传承与保护建设,深挖和创新民族文化蕴含的特质和内涵。

滚龙连厢,是宣恩县独具地域特色的一种民间舞蹈形式,因“滚”而得名。滚龙连厢在传统连厢动作基础上不断创新,融入了“一步三点头”“太公钓鱼”“双龙抱柱”“睡龙翻滚”等一整套高难度动作和“滚”的舞蹈动作,使其更具艺术欣赏价值。省级非遗传承人刘永成告诉记者。

宣恩县在全县中小学校园开展中华优秀传统文化传承活动,将滚龙连厢创新改编后作为干部职工的工间操、学生的课间操。传承人刘永成、李美珍等进校园开展滚龙连厢辅导。连厢进校园,在同学们的手中上下翻飞,跳出了校园“最炫民族风”,丰富了学生的课余生活,也为连厢的传承发展奠定了坚实的基础。

2024年8月20日,首届中国新疆民间艺术季活动盛大开幕,滚龙连厢代表湖北省精彩亮相首届中国新疆民间艺术季开幕主舞台。

八宝铜铃舞是土家族民间的一种传统舞蹈,集歌、舞、乐于一体,因舞者手持的道具上系有八个铜铃而得名。宣恩县民族实验小学把时尚的音乐、舞蹈元素融入其中,千名学生同跳八宝铜铃舞,校园里处处弥漫着团结的氛围,让学生得到锻炼的同时,也学习和传承了非遗文化,更增进了学生们对中华优秀传统文化的认同。

古朴与时尚,让土家织锦走出大山走向世界

西兰卡普是土家族传统手工织锦,在土家语称谓中,“西兰”意为铺盖,“卡普”意为花。西兰卡普主要原材料是棉、麻、丝,主要以红、蓝、黑色线为经线,各种彩线作纬线,采用通经断纬、反面挑织的传统方法手工挑织而成,被誉为土家族的“五彩活化石”,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

3月28日,在来凤县中华民族共同体体验馆,珍藏着一卷百米长的西兰卡普“万福长卷”,卷中共织有上万个不同字体的“福”字。“这是西兰卡普与中华书法的结合,由三位传承人历时三年全手工织作完成。”来凤县民宗局长周荷慧告诉记者。

体验馆里,西兰卡普州级传承人彭远芳,正在指导传授技艺。据介绍,她还分散建设了多个西兰卡普“工坊”,开展技能培训,同时又让农村妇女在家门口有了稳定的收入。“西兰卡普”是带动乡村振兴、助力共同富裕的重要资源。

土家族没有文字,西兰卡普的图案就是历史。在恩施市谭艳华、谭艳宾姐妹俩倾心打造的西兰卡普文化基地里,一件件织锦艺术品散发着独特魅力,小小的织锦,蕴含着厚重的民族文化。作为恩施民族文化的载体,西兰卡普向世界展示着恩施的深厚底蕴。谭氏姐妹不断探索创新,让西兰卡普三次登上中国国际时装周的舞台。2024年9月,中非合作论坛峰会妇女教育主题会议活动中,谭艳宾现场演示了传统手工艺西兰卡普的制作流程,让大家近距离感受到中国优秀传统文化的魅力。

3月24日,2025年中国国际时装周在北京启幕。谭氏姐妹带来的西兰卡普产品披肩、围巾和手提包、再次惊艳T台。

同样来自湖北恩施的设计师周琼多年来专注于非遗传承、民族文化传播以及民族服装设计制作。在本次时装周上,周琼选取西兰卡普中的经典图案,如双阳雀、凤穿牡丹、四十八勾等,并通过现代剪裁手法和大胆的色彩碰撞,赋予了古老织锦全新的生命力,让古老的艺术焕发新生。既散发着浓郁的传统韵味,又巧妙融入现代时尚美学,实现了传统与现代,古朴与时尚的无缝对接与完美融合。

“让传统的织锦技艺,在现代的土壤里开花,把我们对万物美好的期待和祝愿,编织进西兰卡普中。”这是谭艳华、谭艳宾姐妹的夙愿,西兰卡普由古朴走向时尚,未来将更加耀眼璀璨。

(本文图片除标有印记外,均由罗一萌拍摄)

(编辑:马永)最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com