这两位中国文学史上成就最卓越的伟大诗人,结束了他们短暂的“醉眠秋共被,携手日同行”如兄似弟的欢快生活,怀着对这一段共同游历的最美好的回忆和惜别深情,各奔前程,永远地,永远地分开了。李白《鲁郡东石门送杜二甫》说:“醉别复几日,登临遍池台。何时石门路,重有金樽开?秋波落泗水,海色明徂徕。飞蓬各自远,且尽手中杯!”李白惜别之情是深沉的。“何时石门路,重有金樽开?”值得惋惜的是,这愿望终于落空了。

*文章节选自《杜甫评传》(三联书店 2022-3)“第四章 续壮游”

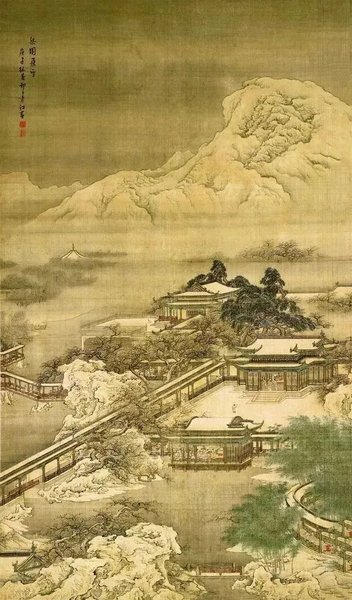

▲清 袁江《梁园飞雪图》故宫博物院藏。

“东蒙赴旧隐,尚忆同志乐”

文 | 陈贻焮

闻一多先生曾经把李白和杜甫的会面比作诗中的两曜劈面走了来,认为该当品三通画角,发三通擂鼓,然后提起笔来蘸饱了金墨,大书而特书。闻先生说这话时的感情我是能理解的。我也曾闪过这样一个念头:要是李白和杜甫从来没见过面,没有那么一段(哪怕很短暂)值得纪念的深情交往,我是会感到寂寞的。李白在长安时王维也在那里,他们都有共同的好朋友孟浩然和晁衡,他们总该见过面吧?可是在他们的集子里却找不到任何显示他们有过交往的痕迹。他们是两种不同性格的人,或许见过,恐怕也各自不会留下什么印象,可是,我总为这两个同龄人的未能相识而深感遗憾。他们一个是才华横溢的大诗人,一个是全面体现盛唐诗歌、绘画、音乐等文艺水平的大师,他们要是见着了该有多好。杜甫跟王是熟识的,写到王维的诗也有好几首。这是后话。

▲陈贻焮先生在北大朗润园家中,摄于一九九一年。

……

杜甫在临邑杜颖那里盘桓了一些日子,这年秋天,他再次来到前几年的旧游地兖州(天宝元年改称鲁郡)。李白《寄东鲁二稚子》说:“我家寄东鲁,谁种龟阴田。……南风吹归心,飞堕酒楼前。楼东一株桃,枝叶拂青烟。此树我所种,别来向三年。”《太平广记》载:“李白自幼好酒,于兖州习业,平居多饮。又于任城县构酒楼,日与同志荒宴,客至,少有醒时。邑人皆以白重名,望其里而加敬焉。”据此知李白有家寄住在鲁郡任城县(今山东济宁)。李白这时早已到家,杜甫想是应约前来,二人相偕游览,关系更是密切。杜甫的《与李十二白同寻范十隐居》,就很好地表达了他俩之间纯真的友情,记下了当日愉快相处的生活片段:“李侯有佳句,往往似阴铿。余亦东蒙客,怜君如弟兄。醉眠秋共被,携手日同行。更想幽期处,还寻北郭生。入门高兴发,侍立小童清。落景闻寒杵,屯云对古城。向来吟《橘颂》,谁欲讨莼羹?”李白诗中称“龟阴”“东山”,这诗称“东蒙”,其实指的都是鲁郡一带。“余亦东蒙客,怜君如弟兄。”可见杜甫是应约来此欢聚的。“醉眠秋共被,携手日同行”,见来此已是秋天,更见二人情谊之深。寻范十隐居之事,李白亦有诗记述说:“雁度秋色远,日静无云时。客心不自得,浩漫将何之?忽忆范野人,闲园养幽姿。茫然起逸兴,但恐行来迟。城壕失往路,马首迷荒陂。不惜翠云裘,遂为苍耳欺。入门且一笑,把臂君为谁。酒客爱秋蔬,山盘荐霜梨。他筵不下箸,此席忘朝饥。酸枣垂北郭,寒瓜蔓东篱。还倾四五酌,自咏《猛虎词》。近作十日欢,远为千载期。风流自簸荡,谑浪偏相宜。酣来上马去,却笑高阳池。”(《寻鲁城北范居士失道落苍耳中见范置酒摘苍耳作》)杜诗写寻范居士仅数句,格调高古,兴致飘逸,情境清妙,确乎难能可贵。若论叙事的真实、细节的生动、形象的传神、语言的幽默,却不及落笔往往不着边际的浪漫主义大师李白。—清秋雁过,日静无云,心头涌起无名的惆怅,正不知往何处去排遣。忽然想起兖州城北那范十的幽居,不觉兴起,便拉着杜甫匆匆出发。哪知出得城来,马在荒坡里迷了路,把我摔落在苍耳丛中,给扎得够呛,也顾不得我那件华贵的翠云裘了。总算到了范家,范十见我这副狼狈相,把臂大笑,说认不出我是谁了。(苍耳就是葈耳,也叫卷耳,苍耳子能入药。别看苍耳子多刺扎人、粘人衣,挺讨厌,苍耳的嫩苗倒是很可口的野菜呢!)范十马上为我们置酒办饭,摘了我这酒客最爱吃的秋蔬炒了,其中就有刚才跟我作对的苍耳苗,还端出大盘经霜刚收藏的梨子给我们下酒。我这人吃腻了山珍海味,别的什么酒筵我懒得伸筷子,这一席却很对我的胃口,吃饱了喝足了,恐怕明朝也忘了饿呢!北郭城墙上满是果实累累的酸枣刺,篱笆上爬着藤蔓挂着秋瓜。面对这荒凉的景色又干了几杯,独自吟咏着陆机的《猛虎行》词:“渴不饮盗泉水,热不息恶木阴。恶木岂无枝,志士多苦心。整驾肃时命,杖策将远寻。饥食猛虎窟,寒栖野雀林。日归功未建,时往岁载阴。崇云临岸驶,鸣条随风吟。静言幽谷底,长啸高山岑。急弦无懦响,亮节难为音。人生诚未易,曷云开此衿?眷我耿介怀,俯仰愧古今。”眼下暂且同朋友们欢聚一个短时期,长远的目标则相约在永恒的仙境再见。我既然被政治的旋风簸荡人间,采取“谑浪笑敖”玩世不恭的人生态度,这对我是最合适了。喝个痛快我们上马回去吧!晋代的山简经常在襄阳高阳池喝得烂醉,虽说还能骑马,可他那倒着接䍠醉似泥的模样真可笑。我这会儿不是比他强多了么?—李白也很少像这样用写实的手法作诗。这诗写得很亲切、很真诚,不仅再现了他的行动举止、言谈笑貌、风度神态,也坦露了其内心深处的彷徨、懊恼和难以忍受的悲愤。前面提到了杜甫的那首《赠李白》说:“秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄?”这诗当作于二人在鲁郡再次见面时。看了李白在前诗中为自己所摄取的生活剪影,不是更感到“痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄”这两句,确乎抓住了他当时给人最主要的印象特征了吗?抓住一个人最主要的印象特征,并不等于真正了解他。我想,杜甫读了李白那首寻范居士的诗,自会加深对李白的了解的。“风流自簸荡,谑浪偏相宜。”这简直可看作李白对杜甫提出“痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄”这一问题的答复。诗中还提到了《猛虎词》,要是杜甫当时知道这指的就是陆机的《猛虎行》,要是他曾细细琢磨过这诗的主旨和李白吟咏这诗的心情,那他就应该更懂得李白,虽说他们一个初出茅庐一个饱经沧桑,在对社会和人生的认识上存在着不小的差距。

除了范居士,他们还访问了隐居于东蒙山的元逸人(杜甫《玄都坛歌寄元逸人》:“故人昔隐东蒙峰,已佩含景苍精龙。”)和董奉先炼师(《昔游》:“东蒙赴旧隐,尚忆同志乐。伏事董先生,于今独萧索。”)。杜甫来鲁郡的主要目的是寻访董先生学修道炼丹。既说“伏事董先生”,“尚忆同志乐”,想必与李白等“同志”曾随董炼师在修行静室、炼丹炉旁参悟、见习过一番。《抱朴子》说:“道术诸经,可以却恶防身者,有数千法,如含景藏形等,不可胜计。”又说:“诸大符出于老君,其中有青龙符等,行用之可以得仙。”杜甫说元逸人这时“已佩含景苍精龙”,可见他也是个修道学仙的隐者。杜甫他们去年往王屋山访华盖君,岂料华盖君已死,只得转寻董炼师。这次董炼师倒是见到了,也学了学修道、炼丹,但从《赠李白》“秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪”的话看来,他们不辞辛苦、辗转千里,梦寐以求的“金匕药”还是没有得到。杜甫当时正处在盛年,他自幼怀着“窃比稷与契”的壮志,一心渴望大展宏图,他这一阵子之所以热衷神仙,除了受时尚和李白的影响,主要是出于“二年客东都,所历厌机巧”、对世俗社会的不满和愤激。折腾了多时,道术不成,丹砂未就,一时的感情冲动过去了,热忱冷了下来,两年来求仙学道的活动自然会马上结束,从“事幽讨”的“山林”转过身来,重新走上通向朝廷、企求“致君尧舜上”的道路。《赠李白》一诗,表露了杜甫对这一短暂漫游求仙生活意义的怀疑,并想引起李白足够的注意,认真考虑他今后的生活态度和人生道路,足见他不是没有经过深思熟虑而迷途知返的。前面已经论到,由于杜甫年轻识浅,对李白这样一位身经大变故、心藏大矛盾、情绪正处在大震荡之中的年长好友知之不深,因此他对李白的规劝即使发自肺腑、盛情可感,但在李白看来,未免显得稚气而一笑置之。不久,这两位中国文学史上成就最卓越的伟大诗人,就结束了他们短暂的“醉眠秋共被,携手日同行”如兄似弟的欢快生活,怀着对这一段共同游历的最美好的回忆和惜别深情,各奔前程,永远地,永远地分开了。

李白《鲁郡东石门送杜二甫》说:“醉别复几日,登临遍池台。何时石门路,重有金樽开?秋波落泗水,海色明徂徕。飞蓬各自远,且尽手中杯!”石门山在今山东曲阜县东北。此地石峡对峙如门,峡后有峰,峰顶有泉,流入溪涧,往往形成瀑布,景致颇佳,又是杜甫旧游地,附近还有他们相识的人,所以李白诸人就聚集在这里饯别杜甫。这诗说他和杜甫前在齐州醉别,不久又来兖州相会,遍游此间各处名胜,彼此都很愉快。今日分离,但不知何时能重来这里开筵欢聚?泗水秋波渺渺,海色辉映着徂徕山,美景现虽共赏,转眼便随车远去,各自东西。临别依依,且再为可珍惜的友谊干此最后的一杯!李白惜别之情是深沉的。“何时石门路,重有金樽开?”值得惋惜的是,这愿望终于落空了。

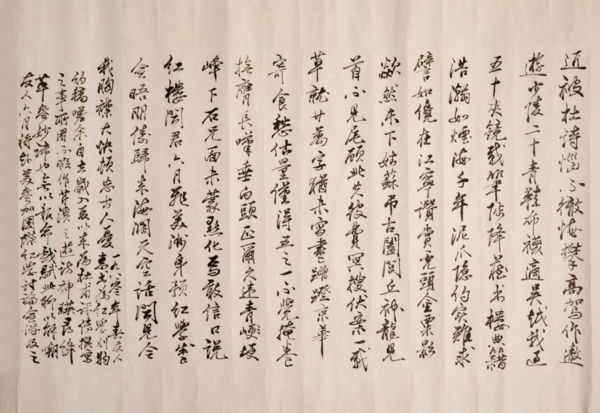

▲陈贻焮先生自作诗手迹。(《毓罴兄惠书约稿、为杜甫评传撰写之事无以报命,戏赋此聊以解嘲》,作于一九八〇年)

杜甫走后不久,李白来到沙丘(今山东临清县),客居寂寞,更觉相思,就写了《沙丘城下寄杜甫》说:“我来竟何事?高卧沙丘城。城边有古树,日夕连秋声。鲁酒不可醉,齐歌空复情。思君若汶水,浩荡寄南征。”友朋雨散,音尘莫接,寄旅沙丘,无所事事。城边古树,日暮秋声瑟瑟,情境分外孤清。“鲁酒薄而邯郸围”(《庄子·胠箧》),“鲁酒”含有薄酒的意思。齐歌则向来有名。薄酒喝了不醉不能解愁,心境不佳歌白唱得很动情。他因思念杜甫而无心饮酒、听歌了。“思君如流水,何有穷已时!”(徐幹《室思》)李白也好用滔滔不绝的流水比喻一往情深的相思或别意,如《寄远》“相思无日夜,浩荡若流波”,《金陵酒肆留别》“请君试问东流水,别意与之谁短长”,等等。这里的“思君若汶水,浩荡寄南征”,虽然也是这么写,但由于感情充沛、感受深切,似乎非如此不足以表达,令人读了并无雷同之感。文艺创作当然要讲究构思和表现的新颖,切忌雷同,但也不可理解得过偏,过于绝对化。并无真情实感,一味逞奇斗怪,以至于出乎常情常理,非常人之所能解,如此新,虽新何补?貌似陈熟,而陈中见新,情溢于辞,感人至深,如此陈,虽陈何害?叶燮在《原诗》中写道:“夫厌陈熟者,必趋生新;而厌生新者,则又返趋陈熟。以愚论之:陈熟、生新,不可一偏,必二者相济,于陈中见新,生中得熟,方全其美。……陈熟、生新,二者于义为对待。对待之义,自太极生两仪以后,无事无物不然。……舒写胸襟,发挥景物,境皆独得,意自天成,能令人永言三叹,寻味不穷,忘其为熟,转益见新,无适而不可也。若五内空如,毫无寄托,以剿袭浮辞为熟,搜寻险怪为生,均为风雅所摈。”又说:“李贺鬼才,其造语入险,正如苍颉造字,可使鬼夜哭。王世贞曰:‘长吉师心,故尔作怪,有出人意表;然奇过则凡,老过则稚,所谓不可无一,不可有二。’余尝谓世贞评诗,有极切当者,非同时诸家可比。‘奇过则凡’一语,尤为学李贺者下一痛砭也。”这些意见都很可取。论陈熟、生新的辩证关系和诗的优劣最终须取决于内容,更是中肯。李贺属中唐韩愈、孟郊一派,作诗讲究构思,多有佳作,其生新可救平庸、陈熟之病,但因夭折过早,阅历有限,所作内容不深,艺术亦未臻成熟,若强调过当,学习过偏,难免流于险怪、艰涩。“转益多师是汝师”,就是要注意学习古今中外种种新颖的构思和艺术表现,但是,千万可别忘了在生活中获得真情实感,也不要把生新、陈熟形而上学地对立起来。前面所举李白不避陈熟仍见新意的诗句,就是一个小小的例证。歌德说:“世界总是永远一样的,一些情境经常重现,这个民族和那个民族一样过生活,讲恋爱,动情感,那么,某个诗人作诗为什么不能和另一个诗人一样呢?生活的情境可以相同,为什么诗的情境就不可以相同呢?”又说:“(拜伦受到无理攻击时)应该说,‘我的作品中的东西都是我自己的,至于我的根据是书本还是生活,那都是一样,关键在于我是否运用得恰当!’……我的靡非斯托夫也唱了莎士比亚的一首歌。他为什么不应该唱?如果莎士比亚的歌很切题,说了应该说的话,我为什么要费力来另作一首呢?我的《浮士德》的序曲也有些像《旧约》中的《约伯记》,这也是很恰当的,我应该由此得到的是赞扬而不是谴责。”(朱光潜译《歌德谈话录》)这话讲得很大胆,有魄力,富于启发性。我想,这是歌德老人在鼓励文艺家们只管努力表现他们在生活中深切感到的最好最美最有意义的东西,无须瞻前顾后、左顾右盼,唯恐触人犯规;而决非故设遁词,为抄袭和雷同开脱。

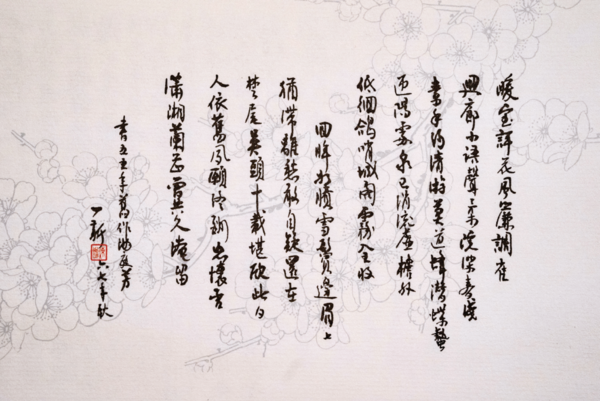

▲陈贻焮先生自作词手迹。(《满庭芳 · 一九五五年二月廿一日偕庆粤游西郊公园有感》)

李白四年前随吴筠隐于剡中,他就是从剡中被征聘入朝的。后来他遭谗放还,在梁宋、齐鲁等地览胜寻幽,痛饮狂歌,炼丹受箓,满腔孤忿,稍稍得以发泄;去秋高适他往,于今杜甫又去,高卧沙丘,客怀寂寞,便不觉思念起剡中风物,动了南游之念了。无论未来之前或到过以后,李白对剡中总是不胜神往的。他集中写到剡中的诗篇不少,例如《秋下荆门》说:“霜落荆门江树空,布帆无恙挂秋风。此行不为鲈鱼鲙(他当时正满怀希望,想借隐逸求仙以平步青云,当然不会欣赏张翰的莼鲈之思),自爱名山入剡中。”又如《东鲁门(在兖州城东)泛舟》其一说:“轻舟泛月寻溪转,疑是山阴雪后来。”其二说:“若教月下乘舟去,何啻风流到剡溪。”等等。如果说前一首表示了他对剡中的向往,后两首写这两年在兖州时经常不忘剡中之游,那么,这一时期写的《梦游天姥吟留别》,就倾泻了李白处于极端苦闷中所爆发出来的对剡中如饥似渴的思念和对朝廷权贵的莫大鄙弃:“别君去兮何时还?且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这首诗的题目一作《别东鲁诸公》,就像他不久前和朋友饯别杜甫一样,他接着也被朋友们或在石门,或在尧祠,或在东鲁门,频斟蚁酒,高唱骊歌,依依地送走了。为了让剡溪、镜湖荡漾的渌水澡雪精神,为了让熊咆龙吟、列缺霹雳消除郁闷,为了让洞天仙境寄托理想,他毅然决然地独自南行,去重寻旧梦,而将家室,将“字平阳”的“娇女”、“名伯禽”的“小儿”留在东鲁,留在他深情的回忆和怀念中。

来源 | 三联书店三联书情微信公众号

监制|杨新华

统筹|刘佳 康坤全

审稿|郭晖

制作|寇佳羽

(编辑:马永)- 前一则: 道中华| 中国历代统治者如何推行富民思想?

- 后一则: 一文一物|刻木为契,公平交易

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com