随着春节的脚步越来越近,人们都忙着置办年货,欢欢喜喜地准备过大年。在众多承载着年味的物件中,年画作为我国古老而珍贵的民间艺术之一,鲜明地表现出中国人的精神世界、美好愿望和审美取向。每逢春节前夕,家家户户都会在门上或墙上张贴年画,驱邪纳祥,雅俗共赏。从庄正威严的门神到吉祥喜庆的胖娃娃,年画岁岁年年地守护着中国人的春节记忆。

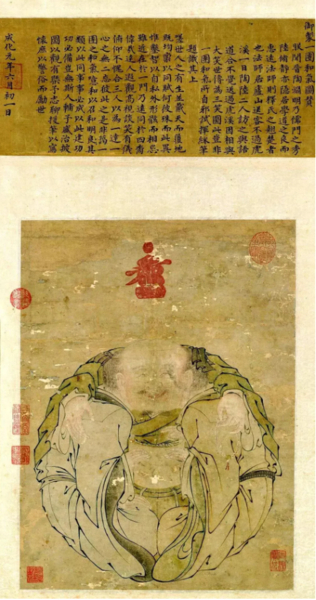

在“中国六大年画”之一的苏州桃花坞木版年画中,《和合致祥·一团和气》是最具代表性的作品之一。画中的喜神头梳银锭双髻,肩披桂花宝盖,颈戴元宝银锁,上穿八仙红袄,下着鹅黄裹裤,笑容满面,憨态可掬,其手持卷轴上书有“一团和气”四字,寓意吉祥和美。细究之,其人物蓝本则可追溯到明宪宗朱见深所绘制的传世名画——《一团和气图》,这幅曾被称为“中国最早的漫画”和“最奇怪的中国画”,道出了中华文化的精髓所在。

苏州桃花坞木版年画《和合致祥·一团和气》。

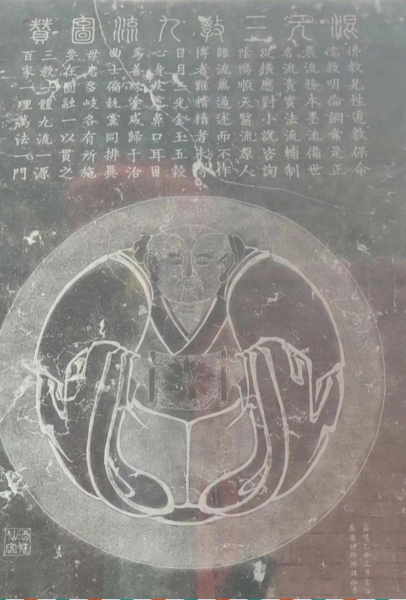

明宪宗绘《一团和气图》,现藏于北京故宫博物院。

“神秘笑容”的典故溯源

相传,东晋高僧慧远隐居庐山东林寺三十余年,送客从不过虎溪。一日,陶渊明与道士陆修静来访,临行时慧远相送,与二人相谈甚欢,不知不觉间送过了虎溪,竟而引起虎啸声声,三人相视大笑,世传为“虎溪三笑”。这一笑,笑出了儒、释、道三家的豁达与包容,也成为后世传颂的美谈,后人在三人分别处修建了“三笑亭”,以示纪念。清代唐英在《庐山虎溪三笑亭联》中写道:“桥跨虎溪,三教三源流,三人三笑语;莲开僧舍,一花一世界,一叶一如来。”

明成化元年(1465年),明宪宗从“虎溪三笑”的典故中获得灵感,绘制了《一团和气图》。粗看《一团和气图》,是一笑面弥勒盘腿而坐,体态浑圆,细看则是三人合一。左侧是戴道冠的老者,代表道教;右侧是戴方巾的儒士,代表儒家;中间是手捻佛珠、手搭在左右两人肩上的佛教中人。三人团膝相接,侧脸相对,手各持经卷一端,五官相互借用,组成一张笑脸。画作线条细劲流畅,顿挫自如,衣纹描绘似金钩铁画,人物形象极其生动传神,展现出明宪宗纯熟的绘画技艺。设色淡雅,整体色彩和谐统一,营造出温馨祥和的氛围。

《一团和气图》藏于北京故宫博物院,还附有明宪宗的楷书《御制一团和气图赞》,赞中表示:“合三人以为一,达一心之无二。忘彼此之是非,蔼一团之和气。噫!和以召和,明良其类。以此同事事必成,以此建功功必备。岂无斯人,辅予盛治?披图以观,有概予志。聊援笔以写怀,庶以警俗而励世。”

一直以来,儒、释、道是影响中国传统文化的三大主流思想体系,三者关系密切而复杂。《一团和气图》为明宪宗登基不久后所作,通过此画,明宪宗意在传达儒、释、道三家内外合流、和睦相处的思想,呼吁朝野上下摒弃纷争、团结一心,共同治理国家,表达自己对朝野安定团结的期望。

“三人合一”构图的文化意蕴

在《一团和气图》中,代表儒、释、道三家的人物亲密无间地共处一画,生动地诠释了“三教合一”的深刻思想内涵,展现了中国传统文化的包容性。

头戴道冠的老者无疑是道家的象征,道家追求顺应自然、逍遥自在,以其深邃的哲学思想为中华文化注入空灵与超脱的气质;戴方巾的儒士则代表着儒家,儒家强调修身、齐家、治国、平天下,用一套完备的伦理道德规范和积极入世的精神,维系着社会的秩序与稳定;手捻佛珠的佛教中人,传递出佛教慈悲为怀、普度众生的理念,为人们提供心灵的慰藉和解脱之道。这三人融为一体,寓意着三教虽各有侧重、各具特色,但都致力于探寻人生真谛、促进社会和谐。三者相辅相成,如同稳固的三脚架,支撑起中国传统文化整体的安稳与繁荣。

从人物姿态来看,三人相拥而坐,一团和气,体现了不偏不倚的“中庸”思想。从构图来看,《一团和气图》采用了“圆”形构图,更加充分表达了“合三人以为一,达一心之无二。忘彼此之是非,蔼一团之和气”这一“和合”思想。

圆形在中国传统文化中具有特殊地位,有着圆融圆满、和谐完美、自足充盈、轮回往复等多层寓意。从远古时期开始,中华先民通过对大自然中太阳、月亮、人的眼球、水的漩涡、果实和种子等圆形事物的观察与体味,逐渐形成了对圆形的崇拜和认可。太极图采用的也是圆形构图。

明宪宗创作此图不仅希望朝廷上下能如画作题名般“一团和气”,也希望如画中采用的圆形构图寓意一样,在其继位后真正做到“一团和气”。

后世对《一团和气图》多有借鉴,以此体现“三教合一”的思想。佛教圣地嵩山少林寺钟楼前有明嘉靖四十四年(1565年)明皇室朱载堉所立的《混元三教九流图赞》碑,刻有《混元三教九流图》,画面是释迦、孔子、老子三圣合体像,该图极有可能是朱载堉借鉴其曾祖明宪宗的《一团和气图》所制。《混元三教九流图赞》中写道:“三教一体,九流一源;百家一理,万法一门。”

清代乾隆时,乾隆御窑厂也参照《一团和气图》制作出相关瓷器。此时的“一团和气图”可以说是清代吉祥纹饰的结合体。以“一团和气”为主图案,三个自带喜气的婴儿各自手捧寿桃、佛手、石榴,寓意多寿、多福、多子。同时,辅助纹饰中还使用寓意“瓜瓞绵绵”的瓜、蝶纹等,使画面充满和谐、吉祥气氛。

从绘画结构上看,乾隆时期景德镇御厂所制的“一团和气”杯很大程度上借鉴了明宪宗《一团和气图》与民间“一团和气”年画的图案特点。

不论是明宪宗的《一团和气图》,还是乾隆朝的“一团和气”杯,无不包含着统治者对朝廷内外、全国上下安定团结的良苦用心与殷切期待。

苏州市非遗项目代表性传承人金国荣创作的“一团和气”剪纸作品。

嵩山少林寺《混元三教九流图赞》碑。

奏响“一团和气”的时代华章

《一团和气图》不仅是一幅画作,更蕴含着古代中国社会的价值观、道德观和审美观,其所传达的和谐包容的文化内核历久弥新、熠熠生辉。“以和为贵”是世人最易接受和认同的理念,并由此衍生出了“家和万事兴”“和善心宽”“和气生财”等处世之道。

后来,儒释道合一的《一团和气图》演化出各种版本的年画。其流传至苏州桃花坞后,当地艺术创作者以其为基础,艺术性地创造出喜神这一年画经典题材。到清雍正年间,喜神形象基本定型。

喜神即吉神,是民俗信仰中的喜乐之神。如陕西西安瑞丰堂的吉祥年画《一团和气图》中的喜神,头梳银锭双髻,寓意财富,肩披桂花宝盖,寓意吉祥等,尽显大富大贵之相。以“一团和气”为题材的创作,其构思和技法在不同时期都达到了极高的工艺水平和艺术境界。

《一团和气图》宛如一把古老而神奇的钥匙,解锁了春节深层的文化密码,让我们在品味年俗、畅享欢乐之际,触摸到中华民族对和谐、团圆、美满亘古不变的追求。它穿越悠悠历史长河,从宫廷画案步入民间巷陌,又在当代焕发新生。

今天,当我们置身于热闹欢腾的春节浪潮中,不妨多驻足片刻,赏一赏年画里的和气神韵,品一品团聚中的温情厚意,让这份源自历史岁月的精神滋养心田。祈愿世人珍惜中华传统文化瑰宝,传承和气之道,以和为笔、以爱为墨,绘就更和乐的春景,续写更动人的团圆佳话,让“一团和气”的喜乐华章岁岁奏响于中华大地,代代传唱至久远未来。

清乾隆婴戏“一团和气”杯。

“一团和气”青玉插屏。

(作者单位:大连民族大学中华民族共同体研究院)

(编辑:吴艳)- 前一则: 为何我们对它又爱又怕?

- 后一则: 用舞蹈之轻盈讲述历史之厚重

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com