建安,东汉献帝的第五个年号,使用时间为公元196年至220年。

建安年间,群雄逐鹿,战争不断:官渡之战,曹操逆袭袁绍;赤壁之战,孙刘联军火烧曹营;汉中之战,刘备占据汉中……

江山支离破碎,权力交接伴随着生生死死:吕布被杀,孙策遇刺,袁绍去世,刘禅出生,司马师、司马昭出生,周瑜病死,关羽被处斩……都发生在这短短二十五年间。

建安,是势力割据、战乱不息的时代,亦是风起云涌、慷慨悲壮的时代。

这艰辛的世道,该以什么样的标识,镌入人心?

注定不凡的建安,从一片乱离之中跳脱出来,摘取了一个气度卓绝的词:“风骨”。

建安风骨,自《文心雕龙》标举之后,以其遒劲刚健、慷慨多气,备受后世推崇。“风骨”,从谈艺论文的用语,渐趋成为具有独特内涵的审美范畴。

一千八百年前,“建安”画上了句号。此后的一千八百年间,“风骨”成为了人们仰望的星斗。

建安成就了风骨。风骨亦永恒了建安。

三曹与七子:邺城文学集团

建安十五年,一座巍峨壮观的铜雀台在邺城拔地而起。

邺城是曹操的基业所在,他在这里称霸北方,雄视中国,挟天子令诸侯。

竣工庆典上,曹操率领文武群臣登上铜雀台,大摆宴席。武将比武,文人赋诗,觥筹交错,鼓乐喧天。铜雀台背后,是曹操一统天下的雄心壮志。

想要天下归心,就得有能让众心归附的威望。

曹操担得起这样的威望。他外定武功,内兴文学,以广纳贤士、唯才是用而闻名。他和两个儿子曹丕与曹植,能文能武,史称“三曹”,不仅在政坛占据主导,在文艺界同样是领军人物。

▲魏文帝 曹丕(《历代帝王图》)

以曹氏父子为中心,团结了一大批文人学士。当时在邺城上空闪烁着文坛的北斗七星:孔融、陈琳、阮瑀、徐干、王粲、应玚、刘桢,史称“建安七子”。

“三曹”与“七子”,被视作建安文学的代表。铜雀台,后来不仅是曹操政治雄心的象征,也成为建安文人聚会的场所,他们在这里激扬文字,直抒胸臆,表达对建功立业的渴望。

不过,并非每个人从一开始就与曹操同心同德。

陈琳,曾在大将军何进手下当主簿。官渡之战时作《为袁绍檄豫州文》,历数曹操罪状,痛骂曹操三辈祖宗,骂得曹操顿时连头疼病都不治而愈了。

阮瑀,是阮籍的爸爸,阮咸的爷爷,只愿与书为伍,拒绝为曹操所用。曹操见几次征召不行,索性放火烧山,才逼得阮瑀不得不去见曹操。

孔融,名气最大,小时候是个懂得让梨的神童,长大是个说话尖酸刻薄的狂士。作为东汉旧臣,出身高贵,恃才傲物,处处与曹操作对……

这样一群人,曹操都能聚集在麾下,除了爱才,也不需要其他理由了。

▲铜雀台(电视剧《三国》)

铜雀台像一个漂浮着的仙境,俯瞰当时的大地,看到的是连年战乱,严重的饥荒与瘟疫……

建安文人遇到了最好的时代,也生活在最坏的时代。

他们适逢王权削弱、名教衰败,自由人格觉醒,文人可以随意挥洒他们的个性。

然而,他们又大都亲身经历过社会动乱之苦,那些凋残破败、灾祸横行的凄惨景象,触目惊心。

建安文人,在动荡中寻找着真理,在凋敝中坚守着气节。在觉醒的意识与痛苦的现实的交织中,用一首首慷慨悲凉的作品,表达对政治理想的憧憬、对民生疾苦的忧患、对人生价值的思索。

慷当以慷,忧思难忘

有“七子之冠冕”之称的王粲,曾度过十余年的流离生活。悲惨的生活见闻,在卓越的文采的调遣下,成就了许多优秀的诗篇。

《七哀诗》刻画了一幅文字版的流民图:“出门无所见,白骨蔽平原。路有饥妇人,抱子弃草间。”曹操《蒿里行》也有这样的现实主义手法:“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”

沉重的社会现实之下,建安文人不甘以文士自居,同时抱有救世济民的政治理想。

曹丕有“救民涂炭”之志,曹植怀抱“戮力上国,流惠下民”之愿。刘桢“何时当来仪,将须圣明君”,陈琳“建功不及时,钟鼎何所铭”,壮志之言,掷地有声。

▲曹植(《洛神赋图》)

建安的风骨,就从这悲凉和慷慨之中塑建起来。

“风骨”一词,历来引用得多,诠释得少,后人一旦细究起来,难免落于抠字眼的陷阱。

若是详尽地阐释“风骨”,反而会失去那种会意传神之美。不妨简单地理解:

在风里,有充实的情感与时代意义;在骨中,有慷慨激越、刚健有力的精神品格。

风骨,作为一种审美方式,被广泛应用于对文学、书法、绘画以及人物的品评,在不同的时代,表现为不同的内容。

▲《文心雕龙》

刘勰、钟嵘借建安风骨反对六朝绮靡的文风,再经陈子昂承袭,成为诗歌革新的旗帜,并最终催生出“盛唐气象”。

盛唐书法家的风骨,体现为紧劲峭健的品格;而宋人眼里的风骨,少了些雄强,更倾向于苍秀清朗。

谢赫在《古画品录》中表达的审美理想是“气韵”与“骨法”并重,指引着历代画家的实践和鉴赏,也不断得到新的阐释。

风骨,不是一个标准,而是一种精神上的理想。归根结底,是人的品格。

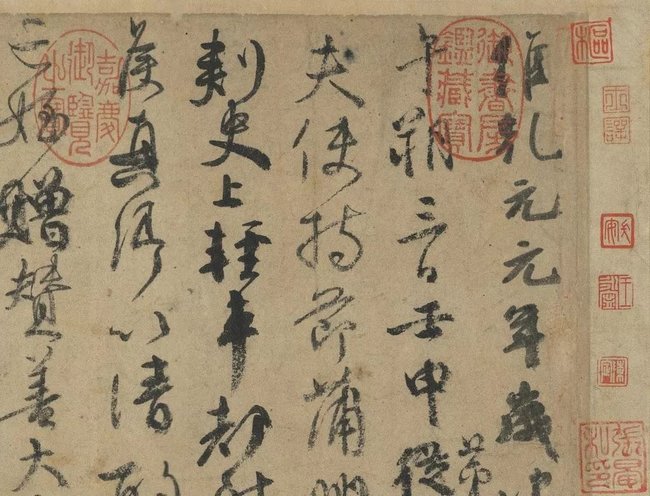

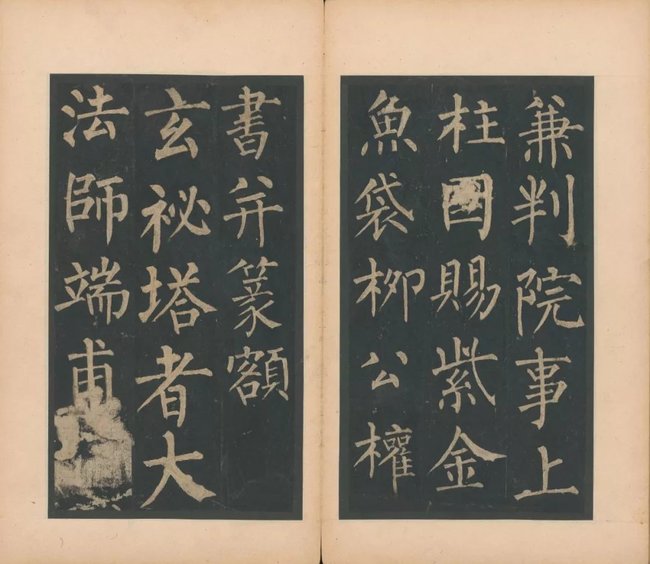

▲“颜筋柳骨” | 上:颜真卿《祭侄文稿》下:柳公权《玄秘塔碑》

壮志未酬,风骨永恒

建安文学的兴盛,离不开曹氏父子的引领。曹操是振一代文风的始创者,曹丕和曹植则是不遗余力的倡导者。

“建安七子”并列,始见于曹丕的《典论》。在同一本书中,曹丕还有一个著名的论断:"盖文章者,经国之大业,不朽之盛事。”

在建安,文学的价值与地位,被前所未有地看重。在邺城,文人的地位,也得到了空前的提升。

建安以前,文人的境遇有些惨。司马迁曾表达文人地位之低贱:“固主上所戏弄、倡优所畜、流俗之所轻也。”一代汉赋大家司马相如,也不免被皇帝呼来喝去。东方朔才思敏捷,但在汉武帝面前,终究只是个讲相声的。

曹操突破了流俗的偏见,给了邺城文人较大的空间。他们之间更像是同行的文人与文人,而不是主子和奴仆,他们可以心平静气地探讨文学,甚至开开玩笑。曹丕与曹植也不把文人视为僚属,而是以朋友的身份交往。

创作自由,思想解放,催生了建安文人推崇真性情的思潮,反映到文学之中,形成了壮思与文采并举的创作观。他们的作品既有共同的时代风格,又有各自的特色。

陈琳、阮瑀擅长章表书记类文章,应玚平和但不雄壮,刘桢雄壮而不细密,孔融文气高逸,长于文词而不擅长立论……虽然各有长短,但都是建安文人中的俊杰。

建安文人扩充了诗歌的题材,也尝试并创新了各种新题材。尤其是五言诗在建安时期更加成熟,形成“五言腾踴”的局面,再加上在艺术技巧上的提升,将中国古典文学推上了一个新的高峰。

尽管建安文人不单以文人自居,亦怀抱着高昂的政治热情;但是,现实让他们的抱负化为壮志未酬的哀歌。

包括“七子”在内,建安文人虽然获得了曹操的优待,但大都没能得到建功立业的机会。翻遍史籍,也找不到他们提供过什么治国治军的良策。

曹操广纳天下的人才和英雄,毕竟有政治算盘在里面,他借此成就“崇奖风流”的美名,但不一定每个人才都要派上用场。再加上建安文人身上普遍存在的恃才放旷、孤芳自赏的个性特点,也让他们难以成为荀彧、郭嘉、程昱那样的谋士,为国家所用。

这就为建安文人的命运蒙上了另一层悲情。陈琳说:“沉沦众庶间,纡郁怀伤结。”阮瑀说:“还坐长叹息,忧忧安可忘。”徐干说:“遇不遇,非我也,其时也。”仕途境遇的失意与不平,令他们悲愤交加。

功名未立,而人生苦短。

建安十三年,一再挑战曹操底线的孔融终于被杀。

建安十七年,阮瑀病逝。

建安二十二年,陈琳、刘桢、徐干、应玚被一场瘟疫夺取了生命。

同一年,王粲也在征途中死于疫病。

王粲去世之后,曹丕亲率文士为他送葬。因为王粲生前喜欢听驴叫,于是众人在坟前学起驴叫,为他送行。在一片驴叫声中,“建安七子”的时代唱完了尾声。

建安七子,壮志难酬。或许正是这短暂的慨叹、鲜明的个性、浓郁的悲情色彩,才平添了“建安风骨”的时代风格。

翻译家齐邦媛说:“文学不能重建城邦,但是它安慰,甚至鼓励,用各种方式重建自己一片天的有志气的人。”

建安文人,在悲凉的时代里,在遍野的哀鸿中,开辟了一片写诗作赋的沃土。他们一边悲哀现实,一边憧憬理想;一边崇尚悲凉,一边仰慕壮烈;一边关切社会,一边抒写情怀。

建安风骨,是一个时代的图腾,也是人文精神的凝聚。风骨的审美共识,穿越如此漫长的时空,至今仍能得到认可,也反映了其审美价值的生命力与重要意义。

铜雀台终有被毁的一天,而“风骨”作为后人标举的旗帜,体现着中国传统审美价值体系中的理性、人道、自由、平等的人性意识,永远不会倒掉。

来源 | 风尘讲历史微信公众号

监制 | 杨新华

统筹 | 刘佳 胡俊 康坤全

编辑 | 郭晖

制作 | 胡琪

(编辑:马永)最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com